Indem es die physische Welt und ihre digitale Erweiterung verbindet, schafft das KUCO-Konzept eine Carsharing-Lösung, ohne dass die Nutzer*innen das Gefühl verlieren, ein Auto zu besitzen. Der “KUCO” (der gleichzeitig als digitales NFT erhältlich ist) ermöglicht die Erkundung der virtuellen Welt. Innovative Technologien wie „E-Ink“ und intelligente Materialien erlauben es, das gemeinsam genutzte Fahrzeug in der realen Welt als digitales KUCO NFT erscheinen zu lassen. Ein modulares System optimiert die Energiespeicherung und bietet individuelle Anpassungsmöglichkeiten in beiden Welten. Dieses Konzept ermöglicht es mehreren Nutzer*innen, das Gefühl des Autobesitzes zu genießen, während gleichzeitig Ressourcen geschont und die Produktion optimiert wird. Der KUCO ist eine nachhaltige Lösung für die gemeinsame Nutzung von Verkehrsmitteln, das den Luxus des Individualverkehrs beibehält und das Reisen zwischen den Welten ermöglicht.

Kategorie: design research

Fraßspuren

In Bezug auf die Ausbreitung des Borkenkäfers in den letzten Jahren untersucht mein Projekt Synergien der Forst- und Holzwirtschaft. Durch die Entwicklung einer Produktreihe rund um das Thema „Fraßspuren als natürliche Ornamentik“ werden neue Paradigmen in der Materialverwertung aufgestellt, womit für eine veränderte Wertschätzung der Ressource Käferholz gesorgt wird.

In einer Reihe von Produktentwürfen möchte ich die Bandbreite aufzeigen, die sich aus meiner Auseinandersetzung mit dem Material Käferholz ergeben hat: Ein Furnier für den Interior-Bereich, Druckerzeugnisse basierend auf den Namen der Käferarten „Buchdrucker“ und „Kupferstecher“, sowie ein Vorhang, der die Fraßspuren als Negativ plastisch abbildet. Narrative Stadtobjekte wie eine Bank, die durch die Verwendung von Stämmen Verwitterungsprozesse aufzeigt und Lebensraum für Insekten schafft, sowie eine konstruktive Reproduktion der Spuren in Bodenplatten, in denen Dreck ein Teil der Gestaltung bildet.

(non-) local lab

„(non-) local lab“ erforscht kreative Möglichkeiten der Aufwertung invasiver Pflanzenarten in einem partizipativen Kontext, um unsere Beziehung zu nicht-menschlichen Lebewesen zu überdenken, über sich verändernde Ökosysteme zu reflektieren und unsere Rolle innerhalb dieser Systeme zu hinterfragen.

Dazu werden die Pflanzen bewusst geerntet, statt nur entfernt – und in Materialanwendungen umgewandelt. Das durch Experimente, Recherche und Feldforschung erworbene Wissen wird in Form einer praktischen Workshop-Reihe mit japanischem Staudenknöterich (Fallopia japonica) weitergegeben. Zu diesem Zweck wurde ein modulares Möbelsystem konzipiert und gebaut, das als Infrastruktur für die öffentlichen Workshops dient. Ein kurzes Intro und drei praktische Aktivitäten (Textilfärbung, Papierherstellung, Mattenweben) geben den Teilnehmenden multisensorische Impulse, um sich über biologische Invasionen, Naturschutz, zukünftige Ressourcen, Biodiversitätsverlust, Migration und Globalisierung auszutauschen.

Toastbrot

Was haben Toastbrot, weiße Wände, der Stuhl Nr. 14 von Thonet, ein Schiffscontainer und der Monoblock gemeinsam?

In meiner Arbeit „Toastbrot – Fragmente einer Designgeschichte“ wird die Geschichte der Industrialisierung von Brot nacherzählt und zugleich die Effekte beleuchtet, die im Verlauf der Moderne auf das Produktdesign von 1900 bis heute eingewirkt haben. Im direkten Vergleich mit stereotypen Designobjekten wie z. B. Stühlen, wird deutlich: „Food can be called a design object just like any other artefact.“ (Honey & Bunny)

Indem die Objektbiografie eines alltäglichen Lebensmittels in den Mittelpunkt gestellt wird, sollen bestehende Konventionen der Designgeschichtsschreibung aufgebrochen und darüber hinausgehende Aspekte von Food- und Produktdesign verdeutlicht werden. Der Untersuchungsgegenstand „Toastbrot“ ermöglicht es auf einfache Weise, Schlüsselkonzepte der Designgeschichte und -theorie darzustellen und diese (hier und da) aufs Korn zu nehmen. Zugleich versteht sich die Arbeit als Vermittlerin für die Designdisziplin.

E-Motion

E-Motion hat die Vision, die Fitness der Menschheit zu revolutionieren, indem die Art und Weise verändert wird, wie Menschen Sport treiben.

Dir fehlen Motivation zum Sport oder „das gewisse Etwas“? Unzureichende aktive Unterstützung von Fitnesstrainern und geringer Fortschritt enden in Frust?

Das KI-gesteuerte Konzept minimiert Fehlhaltungen und Verletzungsrisiko beim Sport durch die Echtzeit-Korrektur von Fitnessübungen, die nahtlos in die Musik, die der Sportler oder die Sportlerin hört, integriert wird.

Die Idee: Den menschlichen Körper in eine linke und eine rechte Hälfte aufzuteilen, ähnlich den Audio-Kanälen von Kopfhörern. Die Anwendung: Nutzung smarter Sensoren (am Körper/in der Kleidung). Das Ziel: Die Bewegungen der Sportler*innen mit den Audiokanälen zu synchronisieren. Das Add on: Die Kombination von Stereo-Effekten und Vibrationen der Sensoren ermöglichen ein dreidimensionales Klang-Feedback. Das Ergebnis: Die Fusion zwischen rationaler Hilfestellung und emotionalem Sporterlebnis.

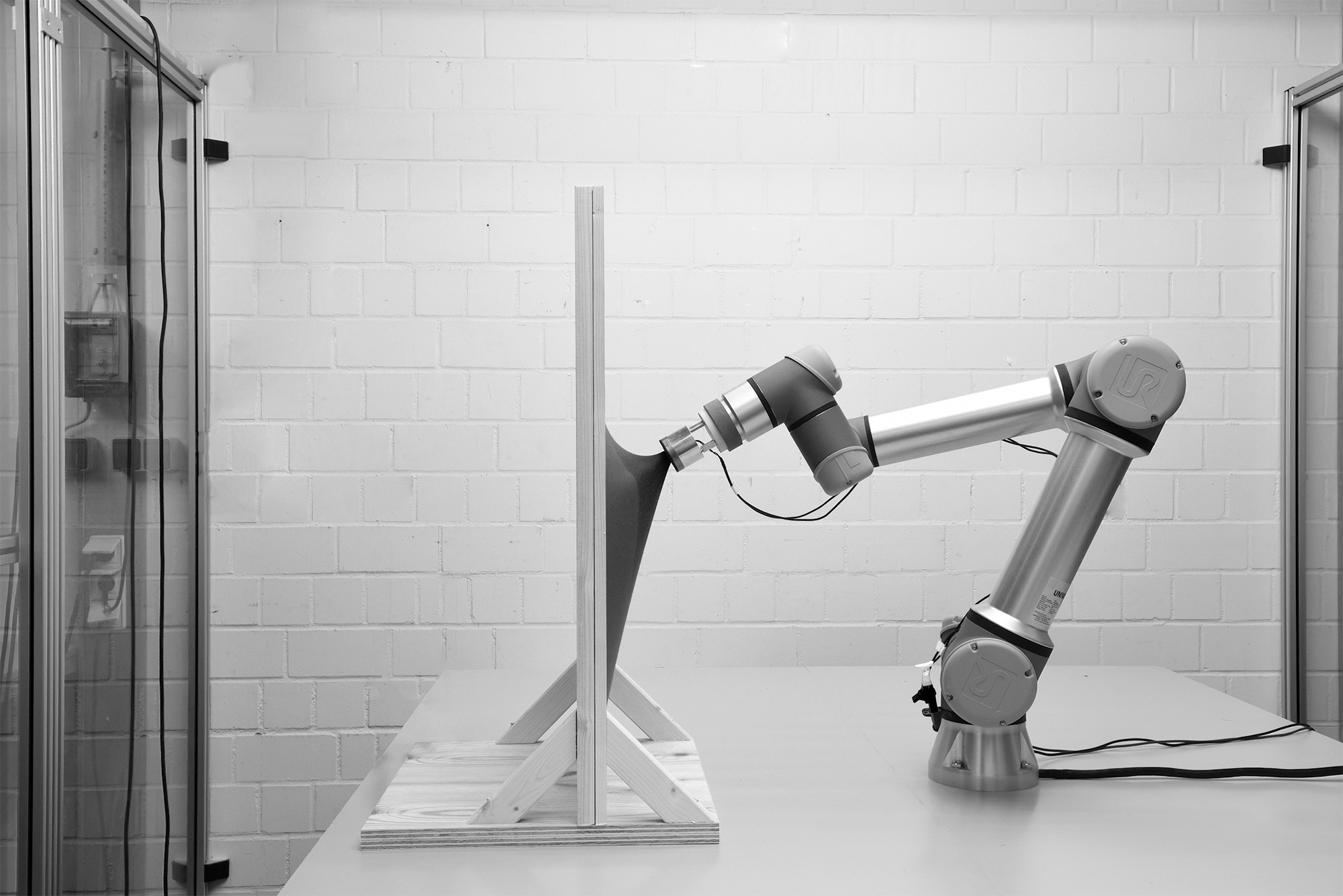

Freies Arbeiten mit Robotern

In der Arbeit „Open Access to Robots“ wird ein Designprozess entwickelt, der Experimente zur Roboterfertigung oder zur digitalen Fabrikation mit den Parametern Code (Software), Werkzeug (Hardware) und Material ermöglicht. Ziel ist es, durch experimentelle Reihen Kontrolle über das komplexe Zusammenspiel der Parameter zu gewinnen. Dieser Designprozess ermöglicht mir einerseits ein grundlegendes Verständnis für das Entwerfen digital gesteuerter Formgebung; in Anlehnung an „Distributed Manufacturing“ ergibt sich daraus andererseits die Möglichkeit zur Reproduktion eines Experiments oder finaler, generativer Produktionsprozesse. Damit fördert „Open Access to Robots“ eine lokale, ressourcenschonende Produktion für Einzelanfertigungen oder Kleinserien.

oder aber ob

Mit „oder aber ob“ werden Philosophie und Gestaltung wirkungsvoll miteinander verknüpft. Theorie wird dabei nicht als eine dem Gestaltungsprozess vorgelagerte Recherche angesehen; stattdessen entwickeln sich argumentativer Aufbau, Inhalt und Diskussion simultan zu und in den Objekten. Innerhalb des thematischen Rahmens von Hannah Arendts „Vita activa“ wird der Mensch als herstellendes Wesen, seine Dinge und die ihn umgebende Welt in Buch- und Objektform in den Fokus genommen.

Die fünf Entwürfe greifen jeweils einen Punkt einer mit Arendt geführten Diskussion auf und führen ihn mit Mitteln der Gestaltung auf suggestive Weise fort. Durch diese Art, Dinge und Philosophie zu verknüpfen, wird der Wirkbereich von Dingen, gegenüber dem herkömmlichen Produkt, als erweitert angesehen und eine neue (Entwurfs-)Methodik erprobt. So beziehen die Objekte Position in einem ihre Bedeutung, Entstehung und Wirkung im Leben des Menschen aushandelnden Diskurs.

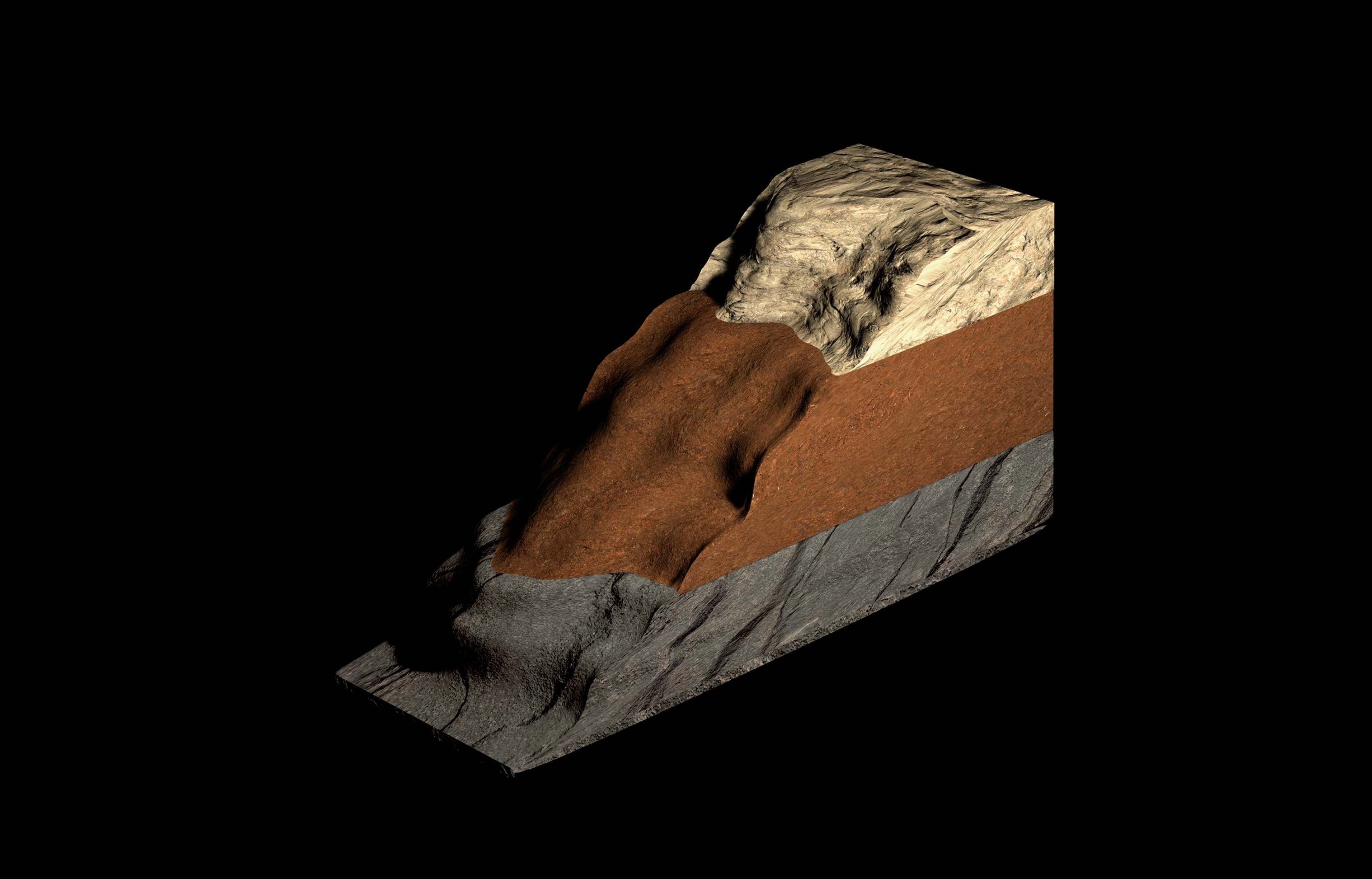

Fragmente des Abbaus

„Fragments of Mining“ erforscht die Geologie der Schwäbischen Alb. Die Sedimentschichten Lias, Dogger und Malm wurden designspezifisch untersucht. Die daraus resultierenden Objekte verkörpern Narrative über Ursprung, Geologie und lokale Industrien.

„I.Lias“ ist eine Installation aus gefundenen Schieferfragmenten. Die skulpturalen Objekte, entziehen sich herkömmlichen Funktionen. Sie wurden mit Stahlklemmen verbunden, in die Zahlen eingeprägt sind, die die Jahrtausende andauernde Entstehung des Steins verdeutlichen. „II.Dogger“ befasst sich mit der Erkundung des Gesteins. Dafür benötigte Werkzeuge und Arbeitskleidung wurden ausschließlich aus den Rohstoffen der Schicht erstellt und referieren so auf lokale Herstellungsverfahren. „III.Malm“ erforscht das Naturphänomen des Karststeinwachstums. Durch einen Versuchsaufbau, in einem kalkhaltigen Bachlauf, lagert sich Gestein auf der rauen Oberfläche ab. Die durch die Natur geschaffenen Gefäße können auf selbem Wege in den Kreislauf zurückgeführt werden.

picus

Die Objekte der Möbelserie ‘picus’ beziehen sich auf die Wachstumsverhältnisse des Menschen und haben unterschiedliche Attribute und topologische Ausprägungen. Die Gestaltung der Möbel bezieht sich auf diese inhärenten Bedingungen.

Die ‘picus-bench’ bietet durch die Möglichkeit des Umbaus eine angepasste Sitzhöhe und macht das Objekt selbst zu einem mitwachsenden Objekt.

Die grundsätzliche Mehrfachnutzung der ‘picus-step’ bringt das Thema des Mitwachsens durch Aufsteigen auf eine andere Höhe zum Ausdruck und ermöglicht die Teilhabe an der angemessenen Lebens- und Arbeitshöhe von kleinen oder großen Menschen.

Die Attribute der “picus-ladder” werden durch das Erreichen größerer Höhen und damit das Wachsen als Individuum, durch die Bewältigung schwieriger Aufgaben und durch die Interaktion mit dem Möbel selbst ausgedrückt. Die aktiven Prozesse des Wachsens wurden in einen Möbelentwurf übersetzt und die inhärenten Transformationsmöglichkeiten von Möbeln verdeutlicht.

simplex

Simplex ist eine Küche, die auch in kleinsten Wohnungen einen Platz findet und selbst bei mehrfachen Umzügen problemlos mitgeführt werden kann. Teure Neuanschaffungen werden damit verhindert und der Lebenszyklus des Möbels verlängert. Der Auf- und Abbau lässt sich in weniger als fünf Minuten von einer Person realisieren, wobei lediglich ein Schraubendreher benötigt wird. Sie ist so organisiert, dass sie dem Kocherlebnis einer Einbauküche in nichts nachsteht. Zwischenlagern und bequemes Schneiden von Lebensmitteln, sind mit der großen verschiebbaren Zubereitungsplatte gegeben. Vertauschbare Elemente lassen außerdem eine flexible Platzierung der Küche im Wohnraum zu. Nachhaltigkeit wird durch Langlebigkeit garantiert, weshalb für die Umsetzung der Küche ausschließlich robuste langlebige Materialien eingesetzt werden. Eine ansteckbare Bar, sowie eine modulare Erweiterung für größere Haushalte, kann ebenfalls geboten werden.