Das Projekt ist eine Protestaktion gegen die Polizeigewalt in meiner Heimatstadt Dresden. Innerhalb weniger Sekunden wird ein Telefon in auffälligen Polizeifarben an einem Regenrohr in der Stadt befestigt. Den vorbeilaufenden Menschen fällt dieser Parasit auf. Der Apparat erinnert an eine Art Polizeinotruftelefon, aber der Hörer hat ja gar keine Sprechmuschel? Ein Telefon mit dem man niemanden erreichen kann? Nimmt man den Hörer ab, ertönen am anderen Ende der Leitung einfach nur Stimmen. Sie lesen Kurznachrichten vor, die vom Fehlverhalten der Dresdener Polizei im Zusammenhang mit Rechtsextremismus erzählen, sachlich, aber bedrückend. Man hört sich diese Meldungen an und soll ins Hinterfragen der Polizei kommen. Was kann man tun, um solche Vorfälle zu verhindern? Ist das eine Polizei, bei der man sich sicher fühlt? Für weitere Hintergrundinformationen zu den Nachrichten scannt man den QR-Code oberhalb des Telefons. Quellen und Erklärungen sind auf der Website zu finden: https://t.ly/EMNX

Kategorie: Design Area

Biosphäre 1,618

Sind Monokulturen die einzige Lösung in der Agrarindustrie? Wie können wir die Landwirtschaft durch den Fortschritt der Technik im Bereich Information, Elektronik und Robotik neu definieren? Sollen wir uns von der Natur abtrennen oder in die Natur integrieren? Was ist das goldene Verhältnis zwischen Natur, Menschen und Maschine?

Das Projekt konzentriert sich auf die Konstruktion eines nachhaltigeren landwirtschaftlichen Systems, bei dem Mensch, Natur und Maschine einander respektieren und kooperieren. Die Mischkultur in einem Weinberg bildet den Kontext des Konzepts, das sich aus vier Anwendungsebenen zusammensetzt: Mobilität, Funktion, Service und System.

Unterstützt von einer notwendigen Infrastruktur, kann ein vierbeiniger Roboter mithilfe funktioneller Module unterschiedliche Arbeiten ausführen. Dank des intelligenten Systems werden sämtliche Tätigkeiten effizient geplant und verwaltet.

Around the Bend

In der Recherche zu meiner Diplomarbeit stieß ich auf die Technologie des „selbstformenden Holzes“, die an der Universität Stuttgart untersucht und entwickelt wird. Der Ansatz ist der Natur entlehnt – wie das Sich-Öffnen der Tannenzapfen bei warmem Wetter – und arbeitet mit den Materialeigenschaften von Holz während der Trocknung. Der eigens zu diesem Zweck hergestellte doppelschichtige Werkstoff verformt sich quasi natürlich. Dieser materialtechnologischen Neuheit bin ich in meiner Arbeit aus der Perspektive des Produktdesigns nachgegangen.

Nach vielen Experimenten, die dazu dienten, das Material verstehen zu lernen und es bewusst manipulieren zu können, ist daraus ein Lounger entstanden, der die Technologie und ihre Möglichkeiten weiter kommunizieren soll.

Selbstformendes Holz kombiniert mit einem Stahlgestell ergeben nach dem Trocknungsprozess einen beschlaglosen Formschluss. Dazu wird das Holz in geradem Zustand in das Gestell eingelegt. Bei der anschließenden Trocknung bei Raumtemperatur verbiegt sich das Holz und nimmt seine endgültige Form an.

Nevo

Die Hitzewelle im Jahr 2018 hat in Deutschland mehr als doppelt so viele Todesopfer gefordert wie Verkehrsunfälle. „Nevo“ ist eine Infrastruktur-Schnittstelle, die Wasser zur Verfügung stellt, damit Menschen bei Hitzewellen mit Trinkwasser versorgt werden und sich erfrischen können. Nevo wird über einen Hydranten an das lokale Wasserversorgungsnetz angeschlossen, wodurch flexibel alle 150m Meter Erfischungsangebote im Stadtraum geschaffen werden können. Die Energieversorgung ist dank Solarfolie autark.

Tritt feiner Wassernebel auf die erhitzte Haut, entsteht Verdunstungskühlung. Dies bewirkt, dass der Kühleffekt auf der Haut anhält und die Menschen bei unzumutbaren Temperaturen abgekühlt werden. Ab Temperaturen von 30 Grad Celsius senkt Nevo die Umgebungstemperatur mit automatischen Sprühstößen im Drei-Minuten-Takt. Das Restwasser wird gesammelt und zur Bewässerung des umliegenden Stadtgrüns abgeführt. Dank Sprühnebelduschen können wir in überhitzten Städten weiterhin unbeschwert leben.

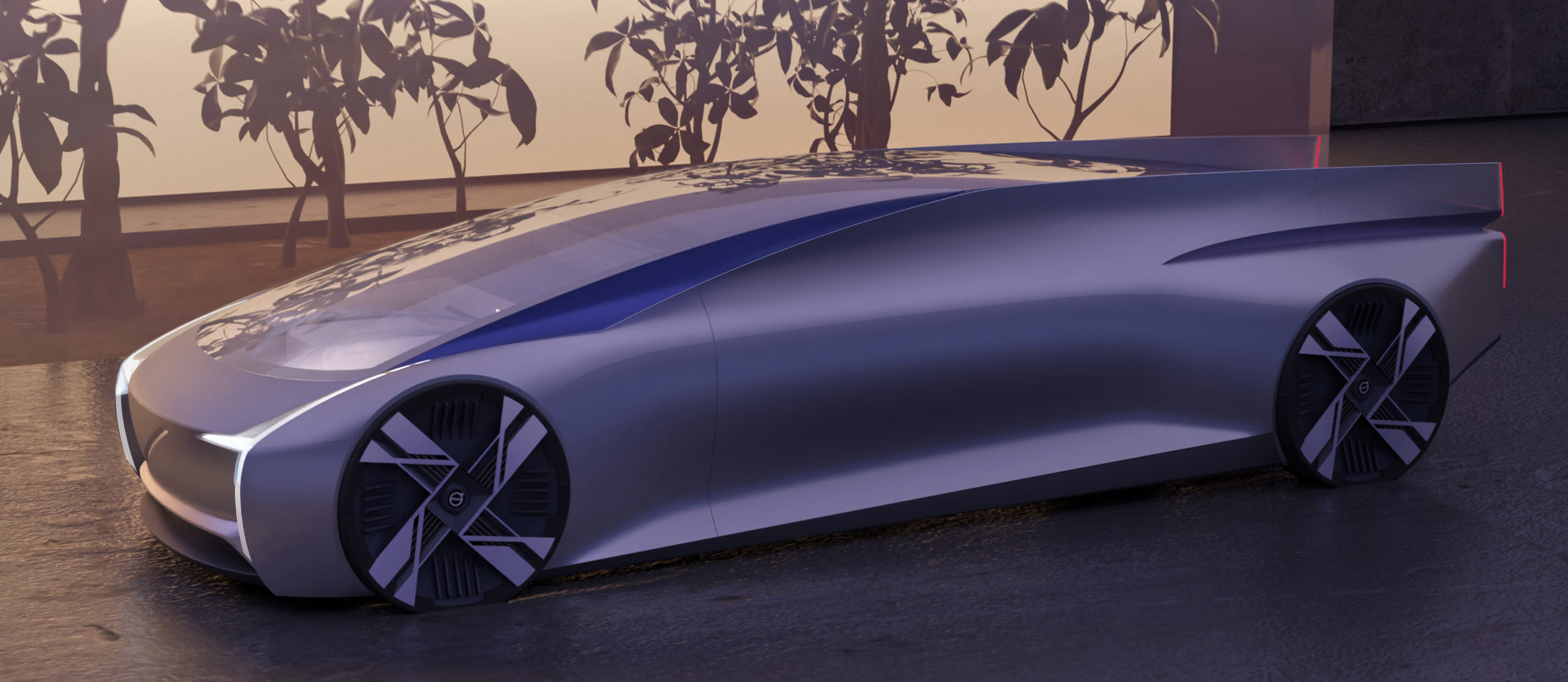

Volvo Aero-Space

Die Vorstellung vom Autofahren verlagert sich schnell vom Besitz eines Autos zum Teilen eines Autos. Die Menschen wollen sich nicht mehr mit den komplizierten Prozessen beim Kauf eines neuen Autos herumschlagen. Der Abo-Service ist einer der jüngsten Carsharing-Dienste, die diesen Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Er führt zu einer erhöhten Zugänglichkeit zur Marke und sollte daher ein Erlebnis sein, bei dem der Nutzer in den Lebensstil eintauchen kann, den die Marke vermitteln will. Im Szenario eines Familienausflugs im Jahr 2040 wäre ein autonomes Auto für Langstreckenfahrten mit dem Abonnementdienst Care by Volvo eine ideale Option, um den Lebensstil mit einem Volvo-Fahrzeug zu erleben. Dem Konzept des “moving home” folgend, ermöglicht seine Dachform 2 Modi für die Passagiere. Der aerodynamische Modus für hohe Geschwindigkeiten bei Fahrten von Stadt zu Stadt und der geräumige Modus für zusätzliches Gepäck. Gleichzeitig zeigt die Formensprache, die fließend in eine solide Skulptur übergehende Form, die die Aerodynamik betont, eine neue Richtung der Designsprache der Marke Volvo an.

Design for Circularity

Immer mehr Designer*innen erkennen, dass die lineare Wirtschaft unserer Umwelt schadet. Deshalb wurden in der Bachelorarbeit „Design for Circularity“ bestehende und eigene Thesen hinsichtlich der Kreislauffähigkeit von Produkten analysiert, aufgestellt und erweitert, um bereits existierende und neu zu gestaltende Produkte zu bewerten. Als Beispiel wurde der Standard-Rollator gewählt. Die Herausforderung bei der Gestaltung eines neuen Rollators bestand darin, die Anforderungen der Kreislauffähigkeit mit den Spezifika des Produktes zu verbinden. Das Ergebnis verkörpert beides, eine zirkuläre Denkweise und ein integriert gedachtes und nutzerfreundliches Design für jedermann. Besonderheiten sind Air-Less-Reifen, ein integriertes Licht, eine ergonomische Positionierung der Griffe und vieles mehr. Außerdem sollen nur Sekundär-Materialien genutzt werden, um bereits bei der Herstellung des Rollators mit einem geschlossenen Material-Kreislauf starten zu können.

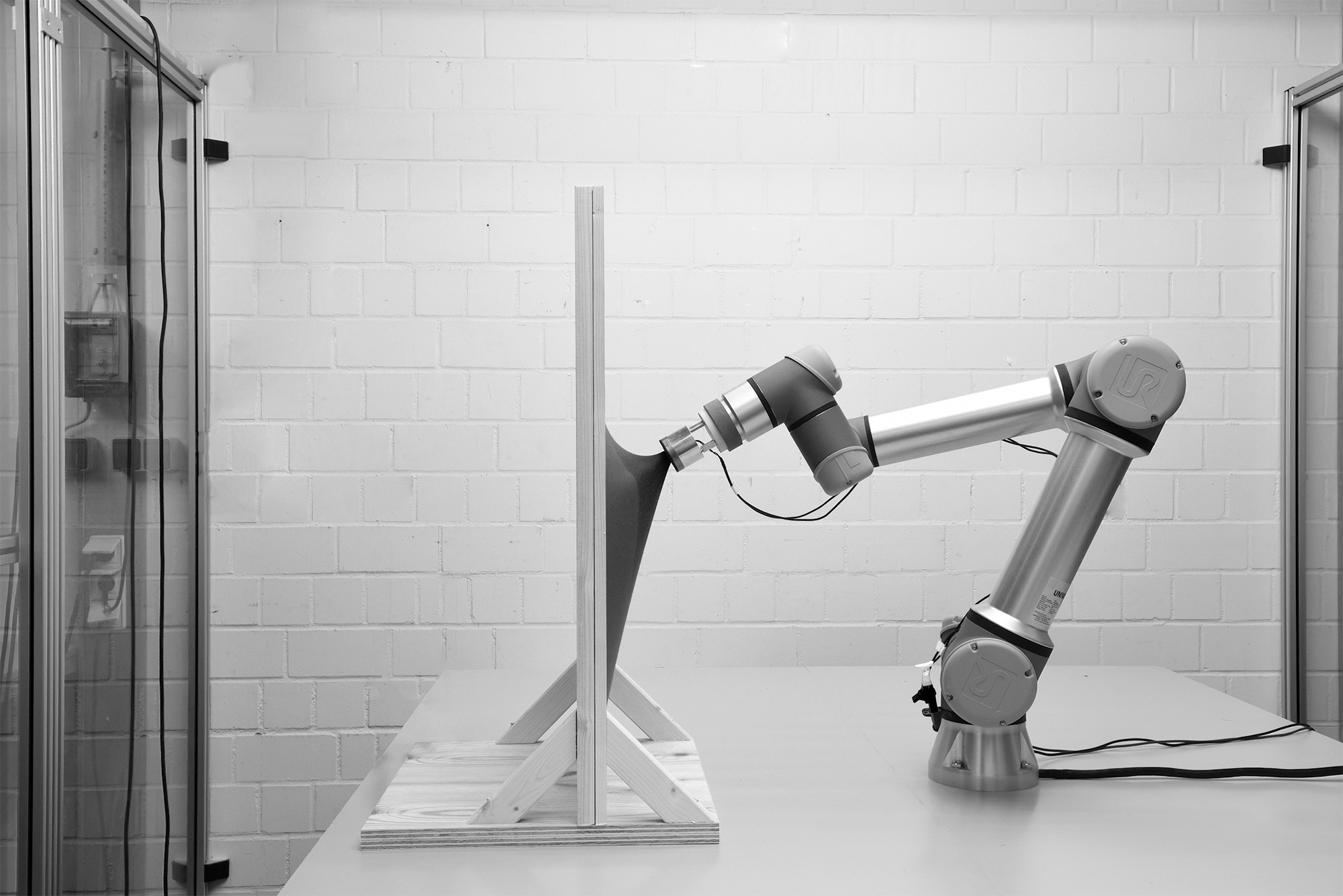

Freies Arbeiten mit Robotern

In der Arbeit „Open Access to Robots“ wird ein Designprozess entwickelt, der Experimente zur Roboterfertigung oder zur digitalen Fabrikation mit den Parametern Code (Software), Werkzeug (Hardware) und Material ermöglicht. Ziel ist es, durch experimentelle Reihen Kontrolle über das komplexe Zusammenspiel der Parameter zu gewinnen. Dieser Designprozess ermöglicht mir einerseits ein grundlegendes Verständnis für das Entwerfen digital gesteuerter Formgebung; in Anlehnung an „Distributed Manufacturing“ ergibt sich daraus andererseits die Möglichkeit zur Reproduktion eines Experiments oder finaler, generativer Produktionsprozesse. Damit fördert „Open Access to Robots“ eine lokale, ressourcenschonende Produktion für Einzelanfertigungen oder Kleinserien.

EDEN

Zukunftsfähige Städte müssen mehr grüne, offene Räume haben. Neben weiteren Faktoren macht die Entwicklung solcher Räume eine Stadt zu einem attraktiven Lebensraum für Wildtiere.

„Eden“ ist eine Monitoring-Station, die Wildtiere im urbanen Kontext erfasst. Ein „Camera Array“ aktiviert sich, sobald Tiere vorbeigehen, erfasst und sammelt genaue Informationen über die Individuen, die Art und ihre Verhaltensmuster. Die KI erkennt und erfasst nur vorprogrammierte Tiersilhouetten. Die Daten werden auf den Server des „Urban Wildlife Registry“ (eine klare Zuständigkeit für Wildtiere im urbanen Kontext) hochgeladen und für Gestaltungsprozesse urbaner Räume, für Forschungszwecke und andere gemeinnützige Verwendungsbereiche der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Die Station bietet außerdem eine Nist-Möglichkeit für Wildbienen. Im unteren Bereich befinden sich Informationen, die Menschen dazu einladen, sich mithilfe einer App zu beteiligen und zu lernen, wie man sich gegenüber Wildtieren im urbanen Raum verhalten soll.

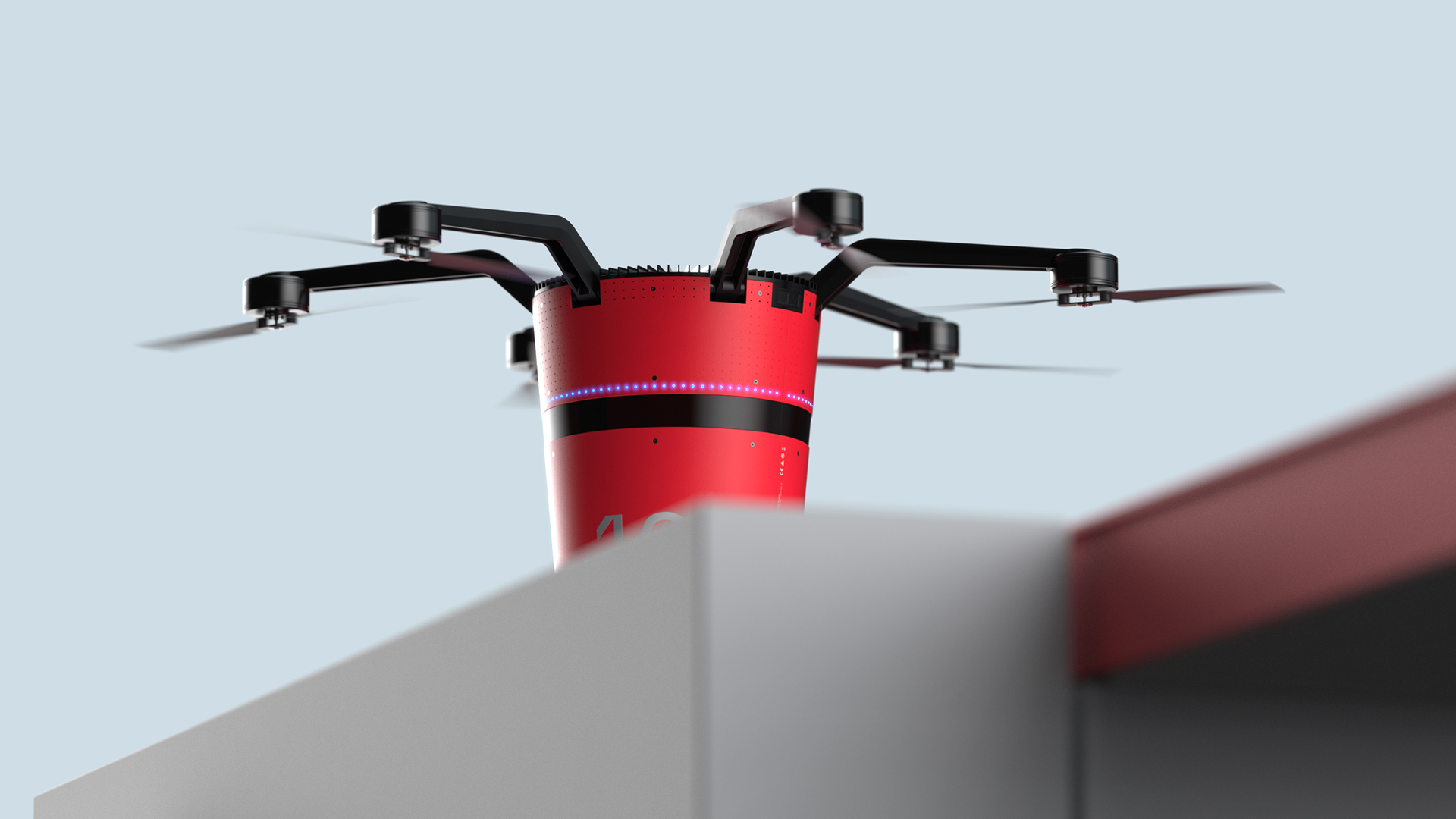

Rainpiper

„Rainpiper“ ist ein autonomer Drohnenschwarm, der hilft, Waldbrände zu bekämpfen. Wenn Rainpiper zu einem Einsatz gerufen wird, transportieren eine oder mehrere Rainpiper-Plattformen die zusammengeklappten Drohnen zur Einsatzbasis. Jede Plattform kann bis zu 40 Drohnen transportieren. Von der Plattform aus können die Drohnen nacheinander starten und die letzten Kilometer bis zur aktiven Feuerfront zurücklegen. Jede mit Wasserstoff betriebene Drohne kann bis zu acht Minuten in der Luft bleiben.

Nachdem sie ihr Löschmittel über dem Waldbrandgebiet versprüht hat, kehrt die Drohne zum Nachfüllen zur Plattform zurück. Innerhalb einer Minute sind die Löschmittel- und Wasserstofftanks wieder gefüllt und die Drohne kann zum nächsten Flug abheben. Dieser Zyklus wiederholt sich für alle Drohnen, bis das Feuer gelöscht ist oder das Einsatzziel erreicht ist. Auf diese Weise ist ein kontinuierlicher Wasserfluss rund um die Uhr gewährleistet, auch bei schlechter Sicht und schlechtem Wetter.

CSMU

Extreme Wetterbedingungen, Bodenversiegelung und fortschreitende Urbanisierung belasten vorhandene Abwassersysteme zunehmend und führen zu immer größeren Schwierigkeiten. Das moderne Hauptabwassersystem ist kompliziert, da es sämtliche Abwasserleitungen verbindet und so dimensioniert ist, dass es für traditionelle Baufahrzeuge nicht zugänglich ist. Dadurch obliegt die Instandhaltung des gesamten Systems den Operatoren. Die aktuelle Praxis manueller Überwachung und Reinigung ist ineffizient.

Das Konzept bietet eine flexible Auswahl von Ausrüstungen an, die das effiziente Transportieren von Abfällen und Material unterstützen und es möglich machen, sich wiederholende Aufgaben automatisch auszuführen. Es handelt sich um ein System aus Funktionsmodulen und autonomen Fahrzeugplattformen, die als unterstützende Verbindung zwischen Operatoren und Abwasseranlagen dienen können. Das Konzept will auch das Image des Berufsstandes verändern, indem es ein sauberes und detailorientiertes Erscheinungsbild in die Branche bringt.