Angetrieben von der Motivation, Muskeln im Training intensiver zu spüren und gezielt anzusteuern, vereint diese Arbeit die Themen Sport, Funktion und Textil. Im Mittelpunkt steht die Mind-Muscle-Connection – die bewusste Verbindung zur Muskulatur, die die Körperwahrnehmung stärkt und das Muskelwachstum fördern kann. Der entwickelte Prototyp konzentriert sich auf die Wadenmuskulatur und kombiniert gezielte Druckpunkte mit einem komprimierenden Textil sowie druckverstärkenden Gummibändern. Ziel war es, die muskuläre Wahrnehmung während des Trainings zu verbessern. In einem Praxistest mit zehn Personen während einer Wadenübung wurde dieser Effekt bestätigt: Die Teilnehmer berichteten von intensiviertem Muskelgefühl, gesteigerter Stabilität und großem Interesse an dem Thema. Daraufhin wurde der Prototyp anhand des Feedbacks weiter optimiert. Das Ergebnis ist eine funktionale, körpernahe und neu gedachte Trainingsunterstützung – sowie ein Ansatz mit Potenzial für weitere Anwendungsbereiche.

Kategorie: textiles & leather

Tool zur gemeinschaftlichen Raumerfahrung

Das Tool setzt in der ersten Phase eines Projekts an, in dem es um die gemeinschaftliche Gestaltung eines neuen kollektiven Orts geht.

Es ermöglicht unterschiedlichen Gruppen, Räume und Vorstellungen erfahrbar zu machen und Gegebenheiten zu erforschen. Dabei schließt es Menschen mit ein, denen eine räumliche Vorstellung schwerfällt.

Unter Anleitung wird in einer gemeinsamen Aktion das Tool von einem Teil der Partizipierenden wie ein Kleidungsstück getragen. Durch deren Bewegung im Raum bilden sich neue Räume, werden Bereiche umschlossen oder die Strukturen verändert. Die gesamte Gruppe steht im ständigen Austausch, wo sich das Tool platziert. Beide Teile der Gruppe machen ihre jeweils eigene Raumerfahrung, dabei tauschen sie ständig ihre Rollen.

Nur durch die Kommunikation und das Zusammenwirken der Gruppe wird das Tool nutzbar. Alle sind aufeinander angewiesen und keine Person kann alleine Entscheidungen treffen, da jede Bewegung den Austausch miteinander erfordert.

Wollen

Diese Arbeit beschäftigt sich mit entwerteter Wolle aus Thüringen und der Frage, wie wir auf den Wert lokaler Wolle aufmerksam machen können. Aufgrund ökonomischer Entwicklungen hat diese Wolle stark an monetärem Wert verloren; aber woher kommt diese Entwertung überhaupt? Was bedeutet das für Schäferinnen, und welche Haltung können Gestalterinnen in diesem Diskurs einnehmen?

Aus der Überzeugung heraus, dass Wolle dennoch eine wertvolle Ressource ist, bin ich der Frage nachgegangen,

wie das Wissen über Abfallwolle zugänglich sein kann. Entstanden ist ein Kommunikationsobjekt, das alle Sinne anspricht und als Einstieg für eine niederschwellige Informationsvermittlung und Verstärker dieses Diskurses fungiert. Es geht darum, die extrem prekäre Realität von Wolle als Abfallstoff durch eine romantisierte Darstellung des Materials hervorzuheben und durch diese Diskrepanz Interesse für das Thema zu wecken. Ziel ist es, zur Steigerung der Wertschätzung lokaler Wolle beizutragen.

Mimicrisis

Leben ist Anpassung.

Wir sind Künstler*innen darin, unsere Umgebung an uns anzugleichen.

Wie wir uns aneinander anpassen, ist dagegen schwerer zu durchschauen.

Nicht immer ergeben die Verbindungen, die wir eingehen, Sinn. Das interessiert uns aber gar nicht. Wir nehmen und wir geben, wir verbiegen uns in eine Gruppe hinein und legen einer anderen unsere Werte auf. Wir können entscheiden, zu wessen Wohl wir handeln, und sogar mit Absicht Dinge tun, die für das reine Überleben unvorteilhaft sind.

Mimicrisis beschäftigt sich mit den Verbindungen, die wir mit anderen Menschen eingehen. Durch ein System von variabel verknüpfbaren Kleidungsstücken entstehen aus mehreren Körpern Formen, die soziale Verbindungen und Verbiegungen visualisieren und durch Performance erlebbar machen.

KONSUM | GUT.

In meiner Bachelorarbeit „KONSUM | GUT.“ untersuche ich, wie Konsum im Designkontext neu gedacht und verantwortungsvoll gestaltet werden kann. Ausgangspunkt ist die Frage, wie ein Konsumgut – konkret die Tasche – zu einem sogenannten Impact-Produkt wird: funktional, ästhetisch und mit positiver, bewusster Wirkung. Theoretisch analysiere ich Konsumverhalten, Bedürfnisstrukturen und kapitalistische Wachstumslogiken. Modelle wie Maslows Bedürfnispyramide und Konzepte wie die Donut-Ökonomie bilden den Rahmen. Die Modebranche dient als Spiegel aktueller Konsummuster. Gestalterisch setze ich diese Erkenntnisse in eine Taschenkollektion um, die ökologische, funktionale und emotionale Nachhaltigkeit vereint – durch langlebige und natürliche Materialien, Modularität und die Möglichkeit zur Selbstgestaltung und Reparatur. Ein ergänzendes Workshopkonzept stärkt die Beziehung zwischen Konsument*in und Produkt. Mein Ziel ist ein Designansatz, der Freude am Konsum mit Verantwortung verbindet.

wool venture

wool venture – Molding of Nonwovens erforscht ein neuartiges Formungsverfahren für Wollfilz, bei dem Kleidungsstücke direkt im Nassfilzprozess geformt werden. Die einzelnen Formteile können anschließend durch ergänzende Filztechniken – ganz ohne Garn und Nähte – verbunden werden. Durch das Wegfallen klassischer Verarbeitungsschritte wie Spinnen, Weben oder Nähen werden Transportwege, Maschinenaufwand und CO₂-Emissionen deutlich reduziert. Ein eigens entwickelter, variabler Leisten ermöglicht das gezielte Formen von Kleidung in unterschiedlichen Größen. In einer Case Study entstand eine motorradinspirierte Jacke aus 100 % Wollfilz mit geformten Protektoren an Schultern und Ellenbogen. Die Kombination aus technischer Ästhetik, Monomaterialität und nahtloser Reparierbarkeit macht den Prototyp zu einem Beispiel für nachhaltige, zukunftsweisende Textilproduktion.

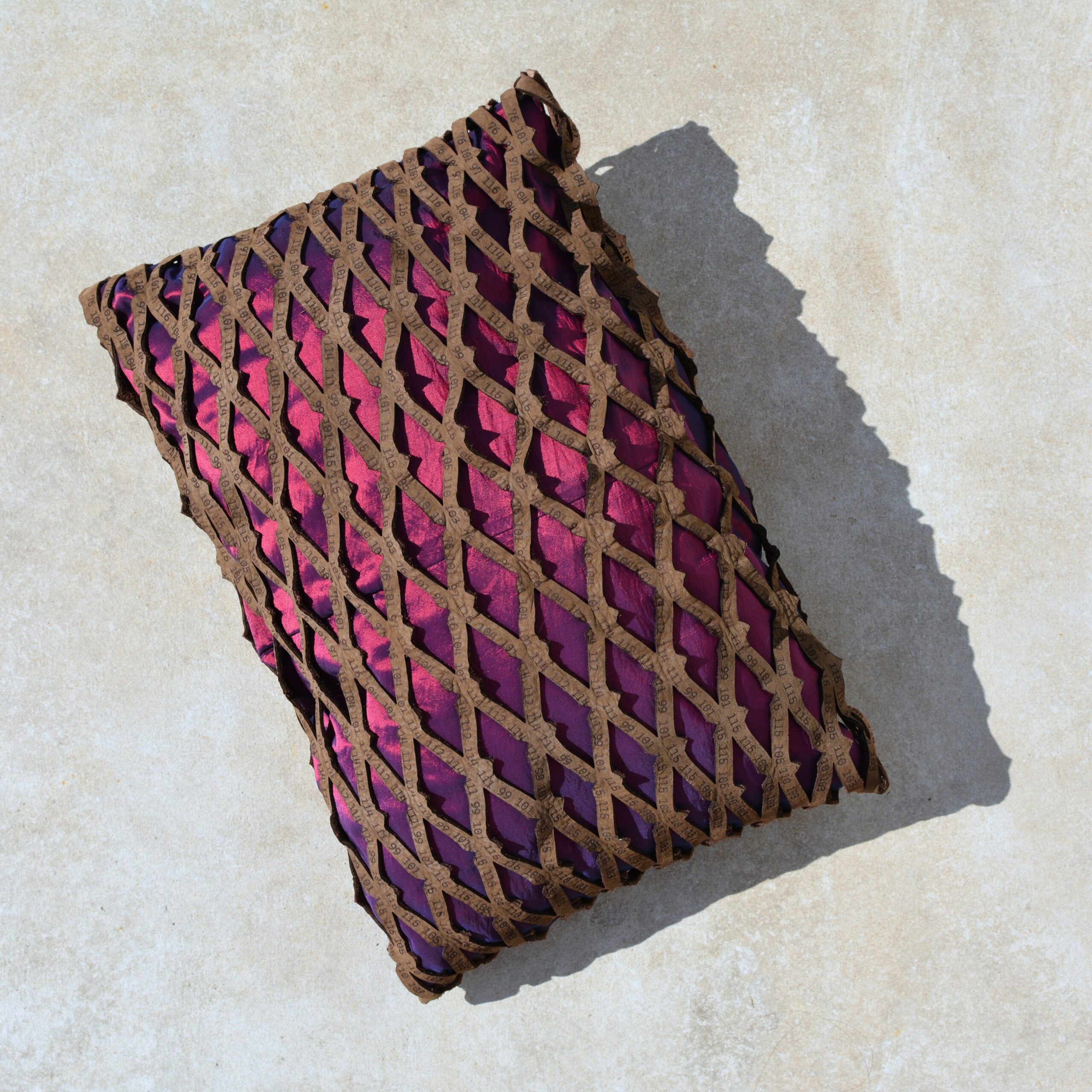

Leathercoding

Leathercoding bezeichnet eine neuartige Umgehensweise mit Leder. Mithilfe von modernen Technologien wie CAD, CNC und CAM bietet eine Testreihe den Vorreiter für künftige Lederprodukte und auch den zukünftigen Umgang mit Leder im industriellen Kontext.

Das Material, seine Wertschätzung, Verarbeitung und auch Geschichte sind Knotenpunkte für einen alternativen und moderneren Umgang in der Manufaktur, im Vertrieb oder auch für die Verbraucher*innen. Knotenpunkte wie Haptik, Patina und Nachhaltigkeit bestimmen ein geeignetes Verfahren für die gezielte Verarbeitung. Abschließend wird ein ausgewähltes Verfahren vorgestellt, ein Konzept für dieses entwickelt und das darauf entstehende Leathercode_Cushion exemplarisch als Botschafter vorgestellt. Leathercoding wird als geeignetes Mittel für die Lederverarbeitung nähergebracht. Es geht um die Verbreitung der Idee als solche und dem Umdenken von Produzent*innen, Käufer*innen und Nutzer*innen von Leder sowie Lederprodukten.

Der queere* Blick

Der queere* Blick spielt mit der Art, wie wir aus visuellen Impulsen Wahrheiten generieren. Er setzt sich kritisch mit Sichtbarmachung im Mainstream auseinander. Denn diese verfehlt oft zu reflektieren, inwiefern Machtstrukturen und Stereotypen durch die Repräsentation wiederholt werden können.

Das Projekt besteht aus einem mit Illustrationen bestickten Stoff- und Holzobjekt sowie einem Objektkatalog. Die handbestickte Installation charakterisiert mit persönlichen Gegenständen mehrerer queerer* Personen die Realität einer Person auf der Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion. Die Arbeit ist ein Aufruf zum genauen Hinschauen, zwischen den Zeilen lesen und dem Reflektieren des eigenen visuellen Repertoires. Denn Queerness bewegt sich immer auf einem Spektrum von Un/Sichtbarkeiten.

the power of pattern

Textilien und Muster tragen tief verwurzelte Macht oder Ohnmacht, geprägt durch Stereotype und historische Symboliken. Der Mensch wird zur Leinwand des Textils, wobei eine wechselwirkende Beziehung zwischen Textil und Körper entsteht. Nadelstreifen symbolisieren urbane Macht und Erfolg, lange eng verknüpft mit Männlichkeit, während der Blaudruck eher ländliche, konservative Werte verkörpert. Die Versuchsreihe analysiert, wie kleine Änderungen verschiedener Parameter die Wahrnehmung und Aussage von Mustern verändern und Stereotype entkoppeln können. Was liegt dazwischen – hängt Macht am einzelnen Faden?

Mind the gap

Im Rahmen des Klimawandels gewinnen öffentliche Verkehrsmittel zunehmend an Bedeutung. „Mind the gap“ denkt das Sitzen in Bus und Bahn neu und erkundet textile Flächenstrukturen, die selbst zum Sitzträger werden. So entsteht eine ressourcen- und umweltschonende Alternative zu herkömmlichen Sitzen, die erstmals Recyclingkreisläufe der Textilien im Transportsektor ermöglicht. Gleichzeitig wurden im Gestaltungsprozess wichtige funktionale Aspekte wie Brandschutz und Schmutzresistenz integriert. Der Fokus liegt allerdings nicht nur auf einer neuen Form der Anwendung, sondern ebenso auf der Entwicklung einer innovativen Ästhetik, die zu einer angenehmen und wertschätzenden Atmosphäre und somit zu einer positiven Nutzer:inneninteraktion beiträgt.