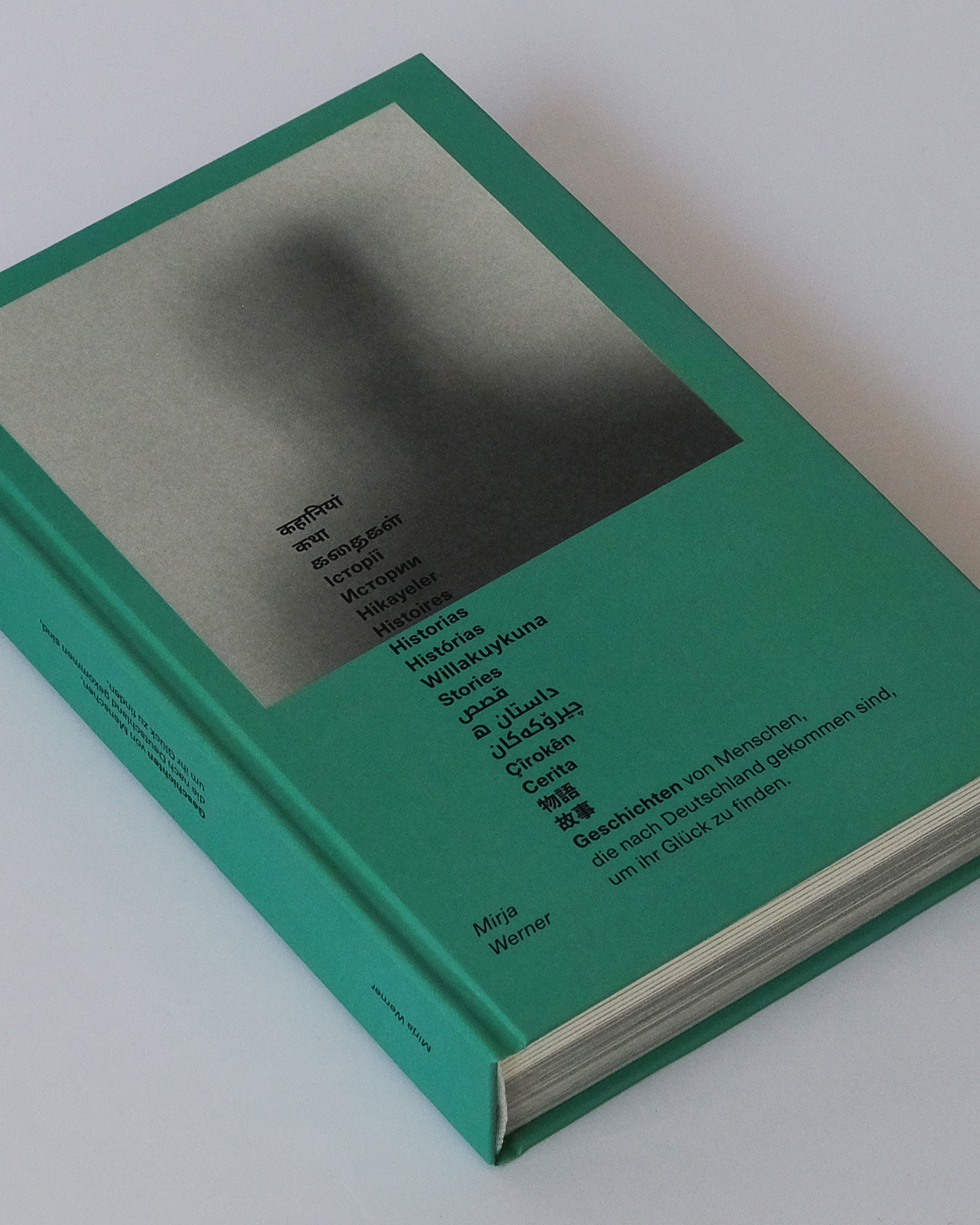

Hinter jeder Migration steckt eine individuelle Geschichte: In Deutschland sind es mehr als 20 Millionen. Doch oft werden nur jene Stimmen gehört, die Probleme bereiten – die laut sind, die aus der Reihe tanzen, die Schlagzeilen machen.

Mein Buch stellt die leisen Stimmen in den Vordergrund. In persönlichen Interviews, eindrucksvollen Fotografien und ehrlichen Zitaten teilen Menschen mit Migrationshintergrund ihre Erlebnisse, Herausforderungen und Hoffnungen. Es geht um Heimat, Ausgrenzung, Neuanfang – aber auch um Stärke, Zusammenhalt und Menschlichkeit. Die Gestaltung vereint präzise Diagramme, visuell ansprechende Karten und ausdrucksstarke Bilder, um die Vielfalt der Lebensrealitäten anschaulich und ergreifend darzustellen.

Dieses Buch lädt dazu ein, Vorurteile zu hinterfragen, Empathie zu entwickeln und die kulturelle Vielfalt als Bereicherung wahrzunehmen. Es ist ein Plädoyer dafür, Brücken zu bauen und die Geschichten hinter der Migration sichtbar zu machen.

Kategorie: paper

wichtige triviale Fragen

Stehen die Wassergläser im Schrank mit der Öffnung nach oben oder unten? Geht man lieber bowlen oder kegeln? Solche zunächst trivial wirkenden Fragen entfalten bei näherer Betrachtung erstaunliches Gesprächspotenzial. Genau hier setzt das Kennenlernspiel „wtf – wichtige triviale Fragen“ an. Es stellt scheinbar unsinnige Fragen, die schnell zu unterhaltsamen Diskussionen führen. Denn oft zeigt sich, dass vermeintlich Selbstverständliches unterschiedlich wahrgenommen wird. Diese Unterschiede bringt wtf ans Licht und rückt sie ins Zentrum des Gesprächs.

Das Spiel schafft Raum für humorvolle, manchmal hitzige Gespräche über Alltägliches. Dabei lernt man sein Gegenüber auf eine neue, persönliche Weise kennen. Trotz kontroverser Meinungen steht der Spaß im Vordergrund, und man erkennt, dass verschiedene Sichtweisen bereichern können. Indem man seine Meinung begründet, versteht man andere besser – und überdenkt vielleicht selbst seine eigene Sicht.

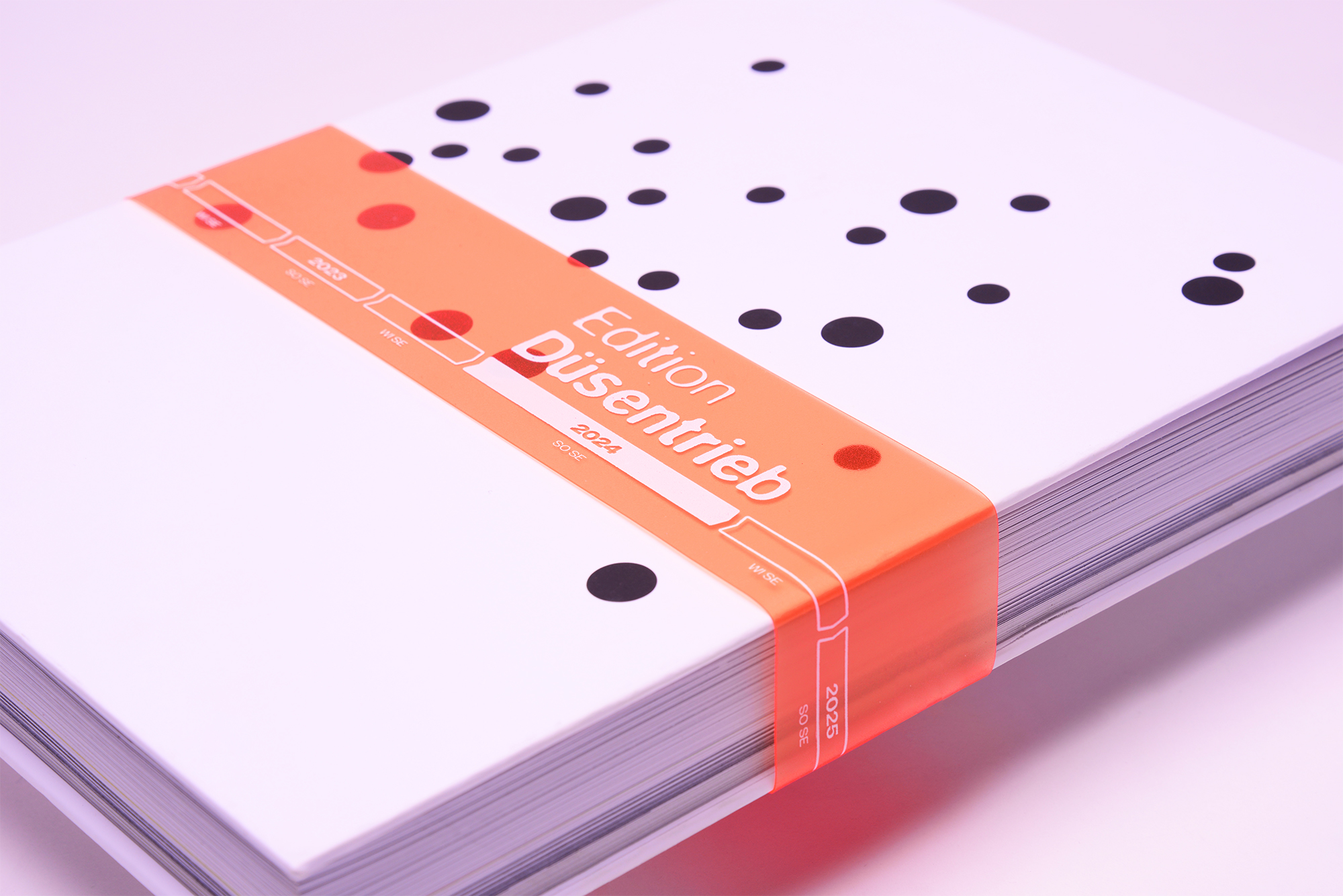

Edition Düsentrieb

Edition Düsentrieb ist ein Buchverlag, über den Kommunikationsdesignstudierende ihre Studienprojekte verlegen lassen können. Er fungiert gleichzeitig als interaktive Ausstellungsplattform und als Designarchiv für den Studiengang, in dem die herausragenden Arbeiten aller Generationen von Studierenden eingesehen werden können. Das Leitmotiv der Historie ist daher sehr relevant, weswegen eine Zeitleiste häufig als grafisches Gestaltungselement genutzt wird. Die Brand hinter dem Verlag will den Unterschied zwischen studentischen und „professionellen“ Arbeiten unterstreichen und einen ungezwungenen, rebellischen und experimentierfreudigen Charakter an den Tag legen – jedoch ohne von den präsentierten Arbeiten abzulenken.

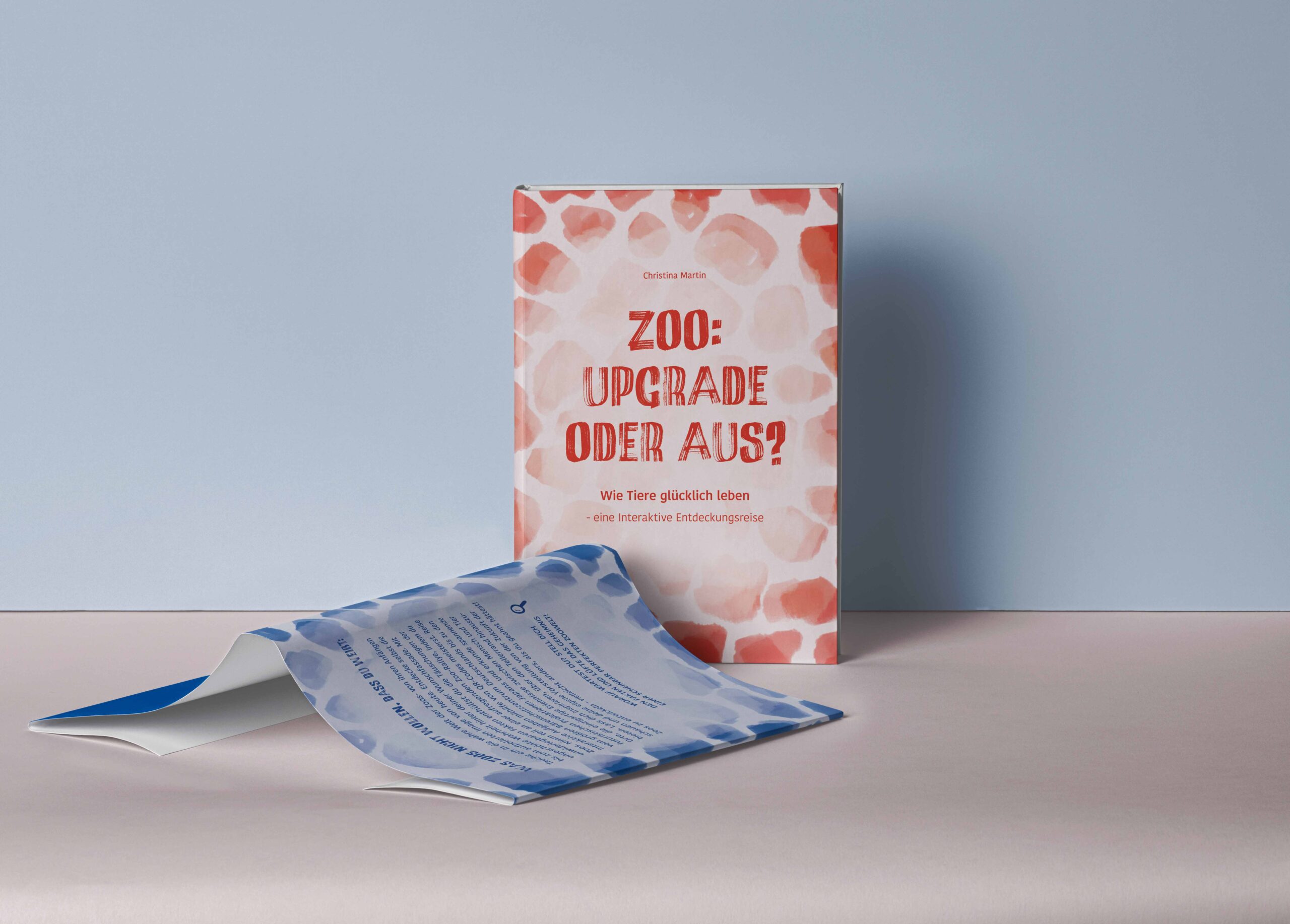

Zoo: Upgrade oder Aus?

Mein Buch hinterfragt die idealisierte Sicht auf Zoos, die oft als Bildungsstätten gelten, aber ethische Probleme und Einschränkungen für Tiere verbergen. Es ermutigt besonders Kinder und Jugendliche, die „zoologische Idylle“ zu reflektieren. Ziel ist ein interaktives Erlebnis, das Wissen über Funktionen und Probleme moderner Zoos vermittelt und individuelles Denken fördert. Neben Geschichten und Informationen gibt es Mitmachseiten, Selbsttests und eine QR-Code-Schnitzeljagd, die reales Lernen ermöglicht. Das Konzept integriert multimediale Elemente und verschiedene Lehrmethoden, um unterschiedliche Lerntypen anzusprechen. Illustrierte Inhalte und Zitate machen komplexe Themen verständlich und regen zur kritischen Auseinandersetzung an. Die QR-Codes sorgen für Praxisbezug und fördern Empathie und Engagement für Tierwohl.

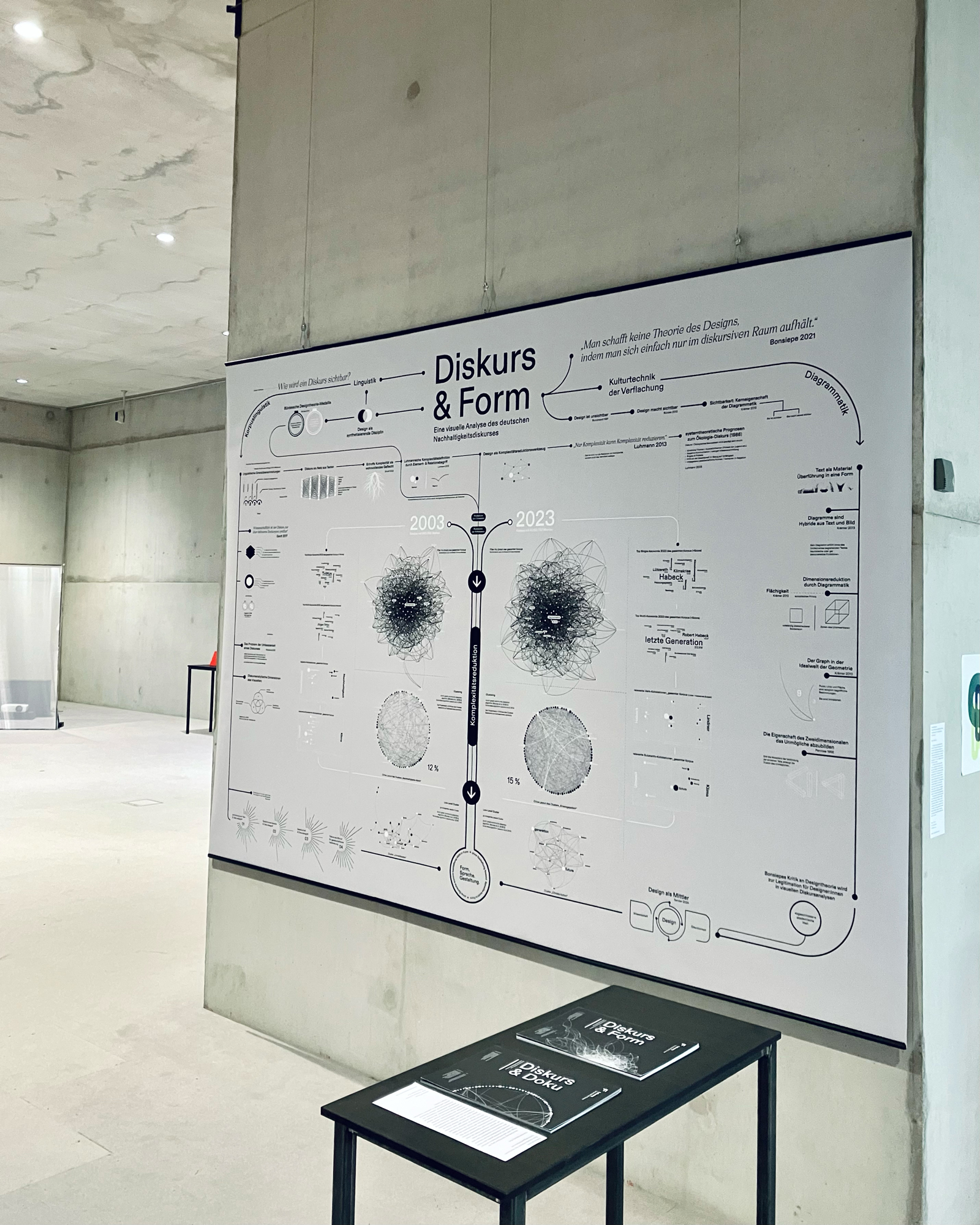

Diskurs & Form

Das Projekt ging der Frage nach: Wie wird ein Diskurs sichtbar? Wie lässt sich so etwas Großes, Abstraktes und meist Unsichtbares wie ein Diskurs in eine visuelle Form überführen? Kann eine Diskursanalyse designgestützt erweitert werden?

Antworten findet die Arbeit methodisch in der linguistischen Diskurs- und Korpusanalyse, praktisch in der Diagrammatik bzw. der Kulturtechnik der Verflachung (Krämer 2016).

Die Arbeit bleibt nicht bei Design ist unsichtbar (Burkhardt 1981) stehen, sondern geht über zu einem Design macht sichtbar (Bürdek 2010).

So changiert sie stets zwischen Komplexitätsreduktion und dem Zeigen von Komplexität, zwischen Erkenntnisgenerierung und dem Vermitteln von Erkenntnissen, zwischen Designtheorie und Praxis.

In ihrem Verlauf entsteht ein Bewusstsein: Wir müssen im Angesicht wachsender Komplexität den Schulterschluss mit anderen Disziplinen suchen und Design in größeren Zusammenhängen denken.

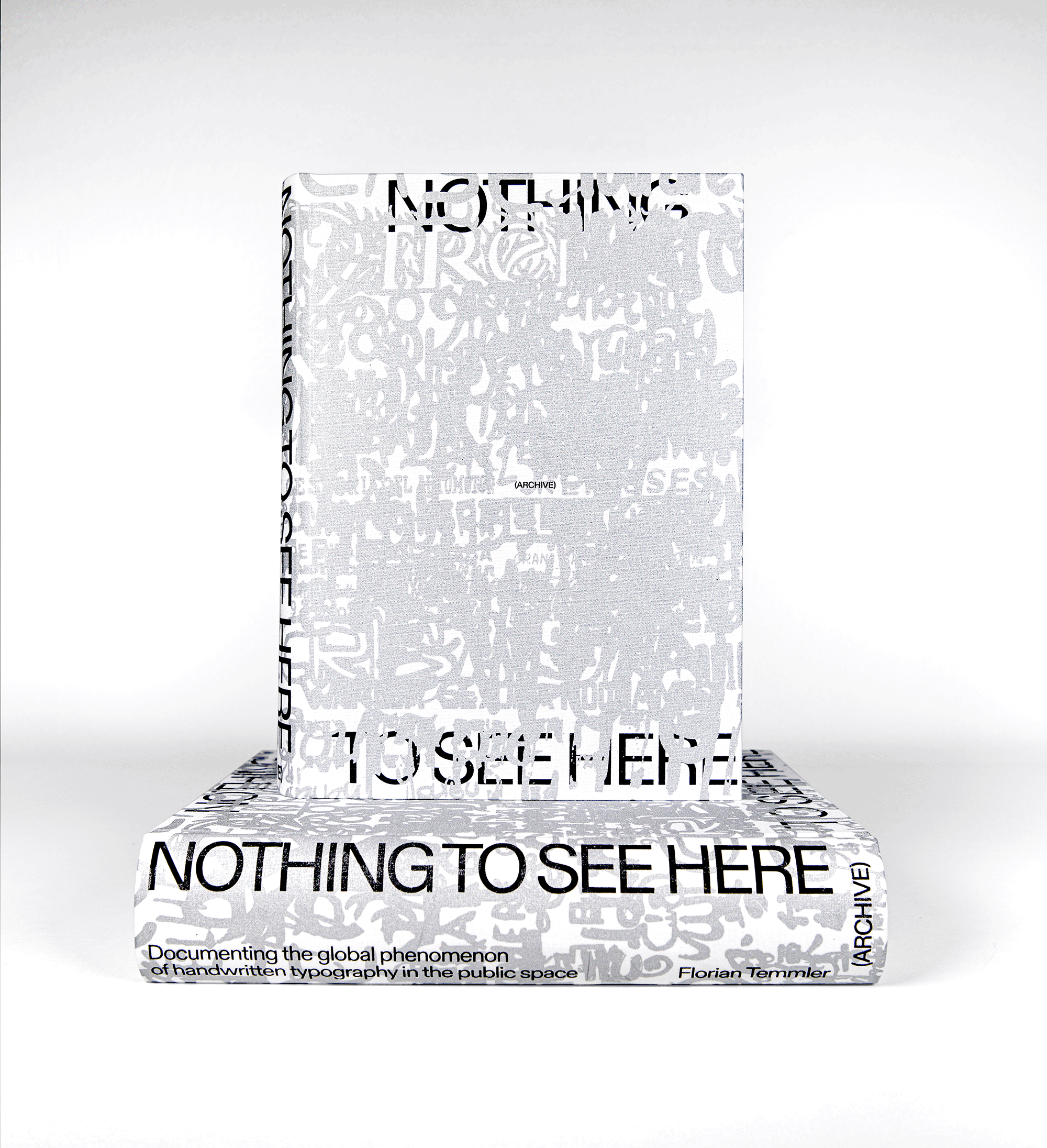

NOTHING TO SEE HERE

Typografie im öffentlichen Raum ist für viele Menschen auf der ganzen Welt ein alltägliches Phänomen; sie begegnet uns heutzutage meist in der Form von Werbung oder Straßenschildern beim Navigieren durch eben diesen.

Was ist jedoch mit jener Typografie, die nicht durch moderne Reproduktionstechniken große Bereiche des öffentlichen Lebens bespielt, sondern in den kleinen Nischen stattfindet, in denen Menschen sie – entweder aus Notwendigkeit, manchmal aber auch ganz bewusst – mit ihren eigenen Händen produzieren?

Aus der Neugier auf diese Frage hin wurden insgesamt 300 einzelne Schriftproben per Google Street View aus der ganzen Welt gesammelt, katalogisiert und anschließend in einem Buch zusammengeführt, um nicht nur das Vorkommen dieser zu dokumentieren, sondern auch die Leser*innen dazu einzuladen, sowohl regionale als auch kulturelle Unterschiede zu erforschen.

Begleitet wird dieses Archiv außerdem durch ein Beiheft mit weiteren Informationen und acht Plakaten zur Übersicht.

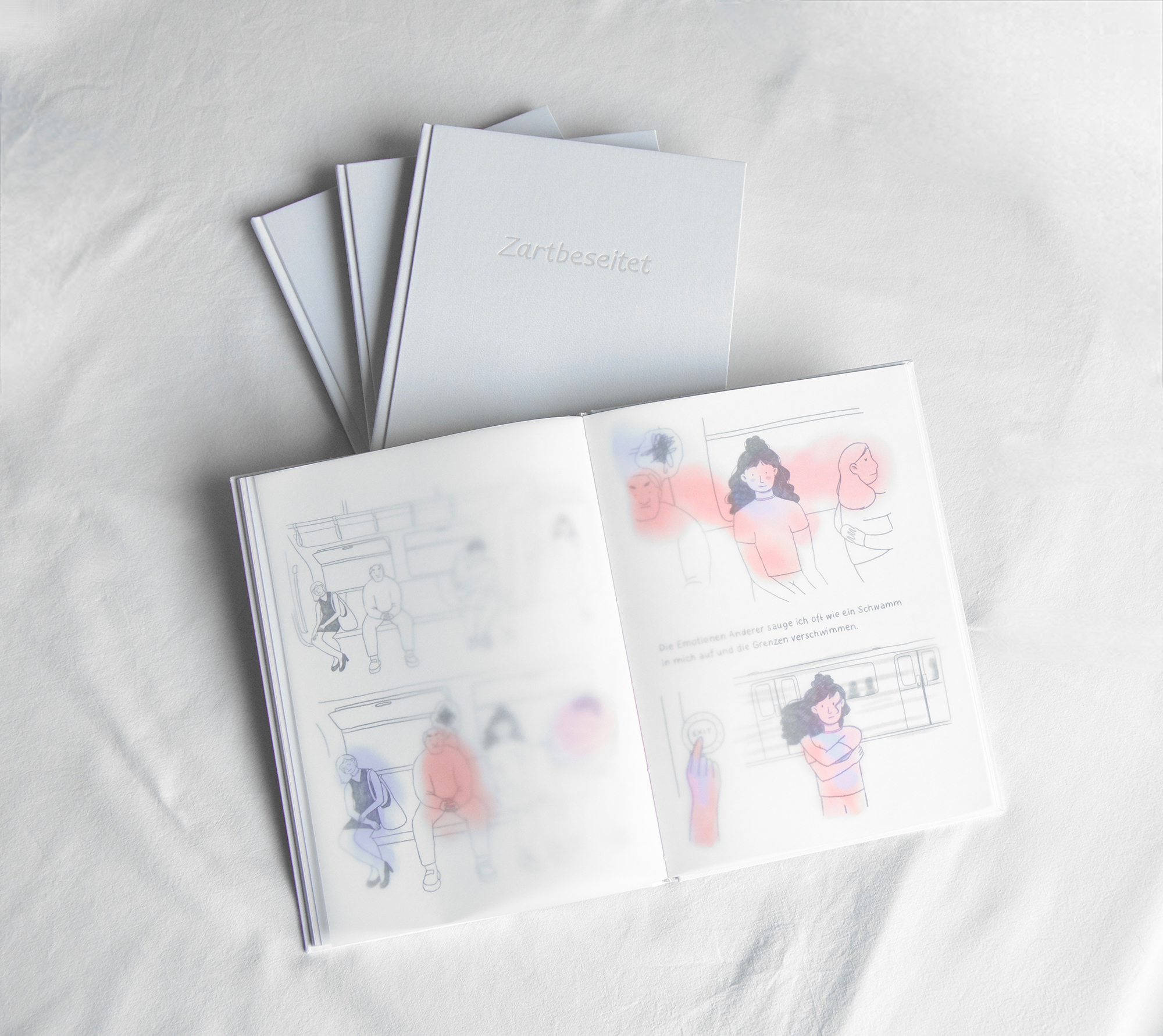

Zartbeseitet

Das Projekt „Zartbeseitet“ untersucht, wie Illustration und Informationsdesign genutzt werden können, um Hochsensibilität für Außenstehende verständlich zu machen. Ziel ist es, Betrachtende für das Thema zu sensibilisieren und zur Reflexion ihres eigenen Verhaltens in der Gesellschaft anzuregen.

Das Ergebnis ist ein Bilderbuch, das in drei Kapiteln die sensorische, kognitive und emotionale Hochsensibilität behandelt. Alltagssituationen zeigen dabei, wie hochsensible Menschen fühlen und wahrnehmen. Transparente Seiten über den Illustrationen schaffen eine interaktive Ebene und machen sichtbar, was oft verborgen bleibt.

So entsteht eine visuelle Erfahrung, die die komplexe Wahrnehmung Hochsensibler greifbar und anschaulich vermittelt.

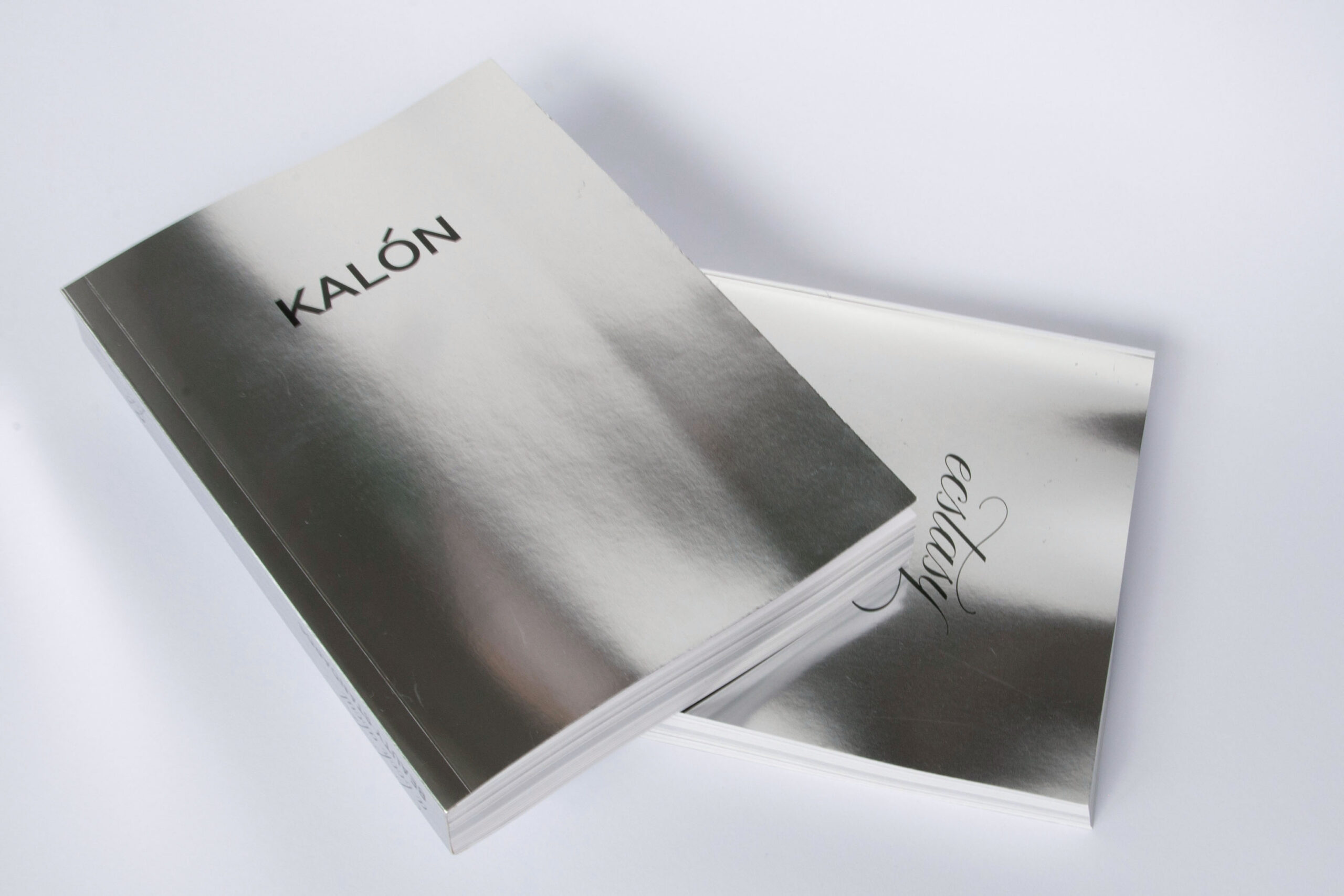

KALÓN / ecstasy

Die Darstellung von Schönheitsidealen, insbesondere von weiblichen Schönheitsidealen, im Marketing ist ein Thema von zunehmender Bedeutung und Diskussion in der heutigen Gesellschaft. Durch die Verbreitung von Social Media wird oft der Eindruck erweckt, dass es für jede Person möglich ist, ein perfektes Schönheitsideal zu erreichen – sei es durch den Einsatz von Kosmetik, kosmetischen oder chirurgischen Eingriffen oder durch die Verwendung von Filtern.

Daher ist es wichtig zu untersuchen, welche Faktoren diese Schönheitsideale geprägt haben, wo ihre Ursprünge liegen, warum sie für viele erstrebenswert sind und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu analysieren, welche historischen und gegenwärtigen Faktoren das Schönheitsideal der Frau im Marketing beeinflusst haben und es weiterhin beeinflussen.

Es soll ein tieferes Verständnis für das komplexe Thema der Schönheitsideale von Frauen im Marketing in der heutigen Gesellschaft entwickelt werden.

FORM(EN) OHNE FUNKTION

Das Projekt versteht sich als Protest gegen normierte Gestaltung, als Hommage an das Ornament und als Einladung, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen. Ausgehend von der Frage, ob Prinzipien wie „form follows function“ die kreative Freiheit zu sehr einschränken, beleuchtet die Arbeit verschiedene Positionen zum Funktionalismus und den etablierten Regeln des Grafikdesigns. Das Ergebnis ist ein Buch, das einen spielerischen Cadavre-Exquis-Ansatz nutzt, mit dem sich aus 50 Schriftzeichen 6,25 Millionen funktionslose Formen analog generieren lassen. Über ihren jeweiligen Zahlencode sind diese auf einer zugehörigen Website (https://fohnef.xyz/) herunterladbar, auf der auch digital gespielt werden kann. Das Buch stellt das klassische Designprinzip auf den Kopf und lässt bewusst der Form den Vorrang vor der Funktion. Ein Plädoyer für ein Design, das Raum für Experimente, Vielfalt und ästhetischen Ausdruck lässt – um Gestaltung neu zu denken.

Let’s talk about Sorgearbeit und Altersarmut!

Unbezahlte Sorgearbeit, Alterssicherung und das Risiko von Altersarmut stehen in einem engen Zusammenhang, der im deutschen Rentensystem jedoch kaum berücksichtigt wird. Mithilfe der interaktiven Workshop-Materialien rückt diese unsichtbare Sorgearbeit in den Fokus. Die Teilnehmenden setzen sich mit ihren eigenen Biografien in Bezug auf Sorgearbeit auseinander, erleben in einem „Lebensspiel“ die Auswirkungen von Beruf, Familie und unbezahlter Sorgearbeit auf die Altersvorsorge und diskutieren gemeinsam gerechtere Zukunftsmodelle. Das Toolkit vereint Bewusstseinsbildung, spielerische Wissensvermittlung und kritische Auseinandersetzung. Es schafft einen emotionalen Zugang zu dem komplexen Thema Rente. Ziel ist es, aufzuklären und individuelle wie kollektive Handlungsspielräume sichtbar zu machen – für eine faire Alterssicherung, echte Gleichstellung und eine breite gesellschaftliche Debatte über den Wert unbezahlter Sorgearbeit.