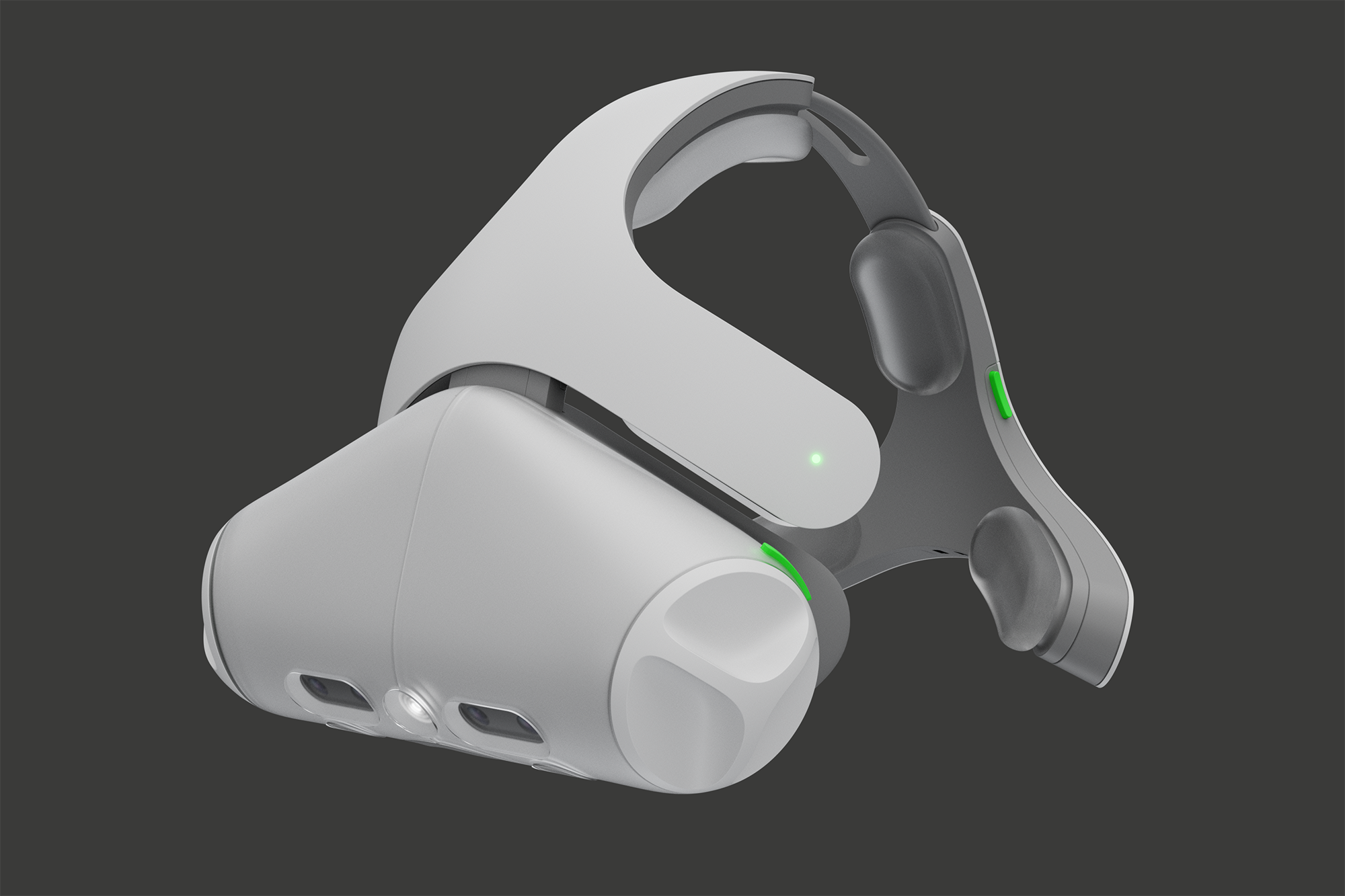

Ein materieller Gegenstand ist nicht von sich aus „Müll“, sondern wird erst durch seinen räumlichen und sozialen Kontext als solcher definiert. Die Symbolik von Gesten wie dem Wegwerfen oder dem Verstauen in Tüten und Mülleimern entwertet Materialien, indem sie unkenntlich, unsichtbar und zu einer undifferenzierbaren Masse aufgehäuft werden.

Das Depot for Waste Deenactment (DfWD) kehrt diese Gesten und ihre sozialen Zuschreibungen um und verarbeitet entsorgtes Material zu spezifischen Objekten zurück. Alle Objekte durchlaufen hierzu ein Protokoll materieller Fürsorge: inspizieren, sortieren, reinigen, dokumentieren, katalogisieren und lagern. Diese Schritte fungieren als produktive Rituale, die den Zustand der einzelnen Objekte als Abfall auflösen und ihre Potenziale wieder sichtbar und zugänglich machen – ohne sie dabei selbst zu verändern.

Was sehen wir also, wenn wir versuchen, „Müll“ als Kategorie zu verlernen und den Dingen, aus denen er besteht, noch einmal neu zu begegnen?

![[ ]*](https://germandesigngraduates.com/wp-content/uploads/2025/05/KUEHR_MASTER_PD_01.jpg)