Der „Landkraftwagen“ ist ein vielseitiges Transportgerät für den bio-intensiven Gemüseanbau. Diese regenerative Landwirtschaft verfolgt langfristige Bodenfruchtbarkeit und setzt daher auf minimalinvasive Methoden wie „No-Dig“, um mit geringem Ressourceneinsatz und viel körperlicher Arbeit dennoch große Erträge zu erzielen. Statt zu pflügen, werden permanente Kompost-Beete mit Schubkarren aufgeschüttet. Adäquate, leichte Werkzeuge existieren noch nicht oder sind für die Betriebe zu teuer. Das entworfene Produkt erleichtert diese repetitive, mühsame Aufgabe: Die körperliche Belastung wird durch Verstärkung der eigenen Kraft reduziert, vergleichbar mit einem E-Bike, sodass mehr Kompost auf einmal bewegt werden kann. Gemäß dem Prinzip des geringen Energieinputs wird der Prozess weiterhin manuell ausgeführt, erhält aber in den Schub- und Hubmomenten maschinelle Unterstützung. Das modulare Konzept aus Zugmaschine und Wagen bietet weitere Einsatzmöglichkeiten, wie den Transport der Ernte.

Kategorie: mixed

discover the cover

Mit der Projektarbeit „discover the cover“ soll eine neue Perspektive gegenüber Elektroschrott ermöglicht werden und die Einstellung hinsichtlich defekter Geräte geändert werden. In diesem Projekt werden neue Strategien, wie die Transformation eines Objekts und das „Design im Bestand“ als zukunftsweisende Gestaltungsmethoden genutzt. Meine Methode ist es zuerst das gesamte Gerät zu zerlegen und seine Bestandteile in einer Explosionsdarstellung zu dokumentieren. Danach werden die Kunststoffteile dekontextualisiert, ihre Herkunft bleibt aber weiterhin sichtbar. Aus einem entsorgten Massenprodukt entstanden fantasievolle Objekte. Besonders ursprüngliche Materialien, wie Eichenholz, Edelstahl, Glas und Ton stehen im Kontrast zu den industriell hergestellten Geräten. Die neuartigen Produkte eröffnen unbekannte Funktionen und die Hüllen der Elektrogeräte sind weiter im Alltag des Menschen integriert. Sie werden in ihrem neuen Wesen erkannt und ihre Existenz ist weiterhin von Bedeutung.

warm gelb rund

Diffuse und ambivalente Gefühle bestimmen unser Verhältnis zur Sonne. Die Beschreibung des Sonnenlichts als belebend, wärmend und aufmunternd verliert abhängig von Jahreszeit, Region und Auswirkungen des Klimawandels an Gültigkeit. Das Projekt untersucht mit Hilfe von Interviews das Verhältnis verschiedener Menschen zum Sonnenlicht. Das breite Spektrum der Betrachtungen wird in einem Booklet durch die Gegenüberstellung von Zitaten aus diesen Gesprächen dargestellt. Die Verknüpfung ausgewählter Zitate bildet schließlich die Grundlage für vier Objekte, die Paradoxien, Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten veranschaulichen.

Objekt 1 thematisiert die Problematik von Materialerhitzung im öffentlichen Raum.

Objekt 2 kontrastiert die Nutzbarmachung von Sonnenlicht und den Umgang mit dessen Mangel. Objekt 3 betont positive und negative Aspekte der bleichenden Wirkung von Sonnenlicht.

Objekt 4 stellt die Risikobereitschaft in Bezug auf körperliche Schönheitsideale und die Ausbeutung der Natur.

xy²

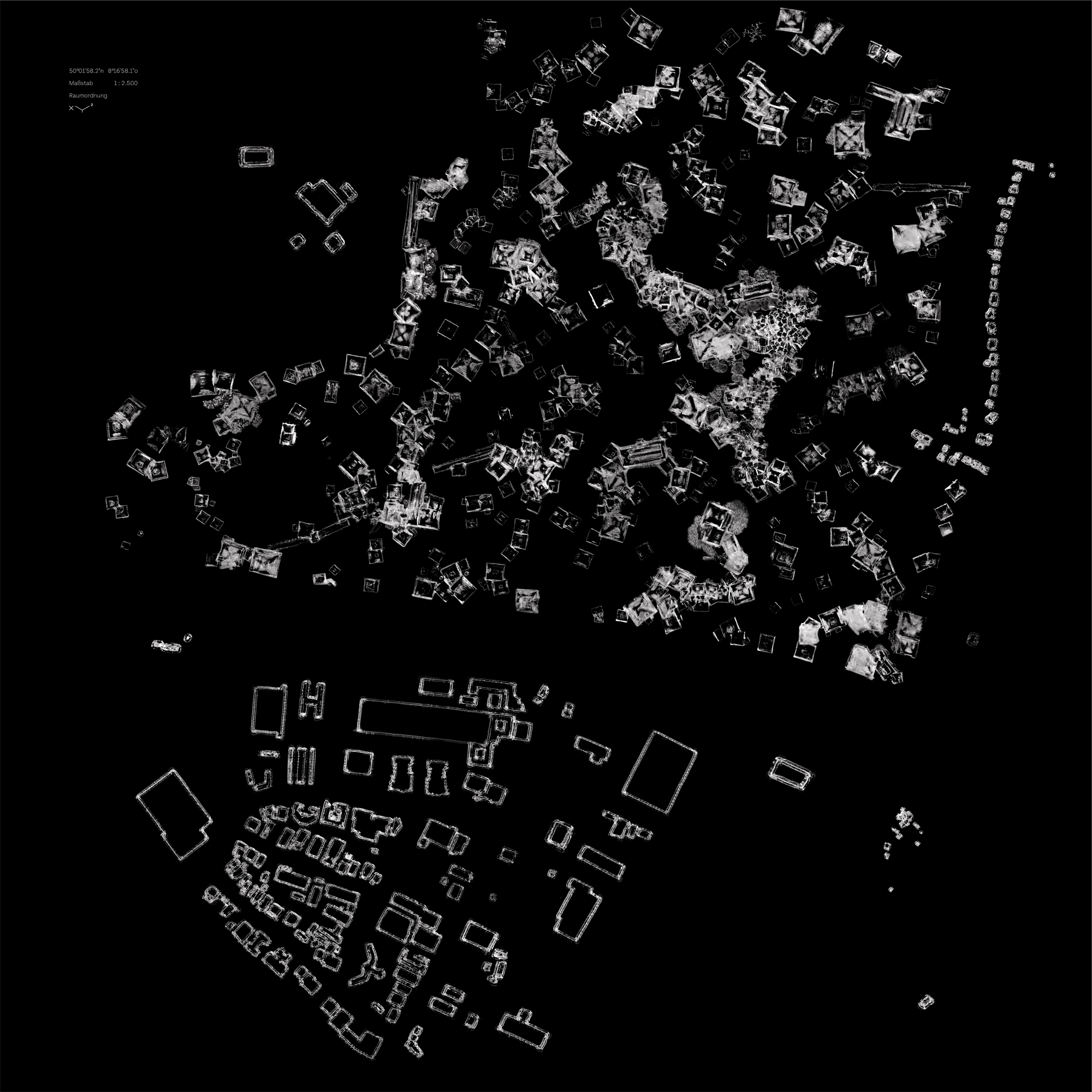

Dieser experimentelle Raumentwurf widmet sich der Entwicklung von Raummodellen, die den städtischen Raum ordnen und definieren sollen. Dabei liegt der Fokus darauf die Gliederung von Raum und Raumkörper von dem Vorbild einer »natürlich« gewachsenen Struktur abzuleiten, um dadurch den historischen Wachstumsprozess der Altstadt zu rekonstruieren und nachahmbar auf zeitgenössische Stadtraumerweiterungen zu übertragen.

Durch „xy2“ werden Schwarzpläne erstellt, wobei zu beplanende Flächen bestehender Raumgefüge entnommen und als Trägervolumen für das Erzeugen neuer Raumkörper fungieren. Angelehnt an die historisch entstandene Stadtmorphologie, kristallisieren sich die „neuen“ Raumkörper aus einer Natriumchloridlösung aus. Der Punkt an dem die Bildung eines Kristalls beginnt kann nicht klar durch Angabe oder Vorgabe manipuliert werden und bleibt im zweidimensionalen Raum als die Unbekannte „x,y“.

Serviervorschlag

„Serviervorschlag“ bespielt Orte und Räume, die bald im Stadtraum nicht mehr existieren. Das Kollektiv nutzt einen urbanen, künstlerischen und politischen Forschungsansatz, um sich mit ausrangierter Architektur und von Abriss bedrohten Orten auseinanderzusetzen. Immer wieder verschwinden Räume aus dem Hamburger Stadtbild, wie das Allianz-Hochhaus oder die City-Höfe, was Kontroversen über Baupolitik auslöst. Ein bedrohtes Haus steht im Stadtteil St.Georg (Hamburg). Zwischen sozialer Erhaltungsverordnung, Interessen des Eigentümers und politischen Einschätzungen findet der Alltag der Bewohner*innen statt, die oft übersehen werden. Durch Vernetzungsaktionen im Stadtteil, einer Ausstellung und einem Tag des offenen Treppenhauses wurde das Problem thematisiert. Für das Archiv wurde eine Website entwickelt, die mit Fragmenten des Hauses spielt und auch für die analoge Form gab es im Ausstellungskontext eine Koppelung mit verschwindenden Wohnrelikten.

NOISE

„NOISE“ ist ein Synthesizer und Einrichtungsobjekt, welches es dem/der Nutzer*in ermöglicht, die Geräuschkulisse im Innenraum interaktiv nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Akustisches Rauschen hat die Eigenschaft störende Umgebungsgeräusche, wie z.B. Straßenverkehr zu maskieren. Die Stimulation mit bestimmten Frequenzspektren kann zudem Erholungs- und Regenerationsprozesse, die Schlafqualität sowie die Konzentrationsfähigkeit verbessern.

Mithilfe von bewegbaren Interaktionsobjekten können verschiedene Geräusche gezielt im Raum angeordnet, miteinander kombiniert und modifiziert werden. Die Neuinterpretation vertrauter Interaktionen mit dem Produkt fördert eine intuitive spielerische Bedienung und schafft ein multisensorisches Erlebnis, welches die emotionale Beziehung zwischen Mensch und Produkt stärkt.

Das Produkt soll eine Sensibilisierung für akustische Umgebungen bewirken und die Reflektion des eigenen Beitrags zur Lautstärke des Alltags anregen.

Reconnect me

Bis vor 100 Jahren waren langlebige Produkte und Reparaturen selbstverständlich, heute zeigen sich dagegen gravierende Probleme. Die günstige industrielle Produktion fast nahtloser Produkte macht Reparaturen unmöglich. Verbindungen sind klein, versteckt und unlösbar. Qualitativ minderwertiger Materialeinsatz führt schneller zu Verschleiß. Neu kaufen ist günstiger als reparieren und schnelllebige Trends fördern zusätzlich die Wegwerfgesellschaft. “Reconnect me“ stellt die Verbindung verschiedener Elemente und Materialien eines Produktes in den Mittelpunkt und wirkt dem Wegwerf-Verhalten entgegen. Die Verbindung wird mit ihrer Form und Funktion das gestaltungsbestimmende Element. Eine steckbare und damit lösbare Falz-Verbindung wird entwickelt und findet in Schmuck und Gefäßen eine innovative Anwendung. Jedes Produkt ist mit maximal drei Elementen bewusst klar und einfach konstruiert. Es ist eine klare Aussage für zirkulares Design, Individualität und Reparierbarkeit.

Endangered

„Endangered“ ist ein kooperatives Gesellschaftsspiel mit dem Ziel den Spieler*innen die inhärente Verantwortung für ihren Lebensraum zu vermitteln, um den Grundstein für ein ökologisches Bewusstsein zu schaffen. Dieses kann spielerisch wirksamer vermittelt werden als informativ, da die Komplexität überwältigend hoch ist. Dabei soll die Motivation zum Spielen aus der Aktivität selbst entstehen, damit der zu vermittelnde Inhalt nicht mit Anstrengung oder Unmut verknüpft wird.

Die Spieler*innen schlüpfen hier in die Rolle von Kaiserpinguinen. Aufgrund der sich veränderten Lebensbedingungen, sind ihre Küken nicht mehr überlebensfähig, weshalb die gesamte Kolonie vom Aussterben bedroht ist. Das Ziel ist es daher Lösungen zu finden, wie die Küken trotz der neuen Bedingungen auswachsen können und damit die Kolonie zu retten. Dafür müssen die Spielenden die Gewässer des Südpols in diesem lebendigen Ökosystem erkunden, eine fern gelegene Pinguinkolonie besuchen und dabei die eigene ernähren.

Hit the Wheels

Form follows function war gestern, heute heißt es form follows Müll. „Hit the Wheels“ beschäftigt sich mit dem Upcycling von Radkappen. Mein Ziel war es möglichst wenig neue Materialien zu verwenden, auf chemische Produkte zu verzichten und Müll als wertvolle Ressource sichtbar zu machen. Die auf der Straße gesammelten Radkappen habe ich thermisch verformt. Danach wurde die Oberfläche mit natürlichen Farbstoffen, gewonnen aus Blauholz, Krappwurzel, Annattosamen und schwarzen Malvenblüten, veredelt. Entweder wurden die Radkappen direkt in den Farbsud eingetaucht oder Lyocellfasern gefärbt und sie damit beklebt. Eine Radkappe wurde prachtvoll vergoldet. Mehrere Radkappen werden mit bereits vorhandenen Stahldrähten und Drahtseilklemmen in eine notwendige Stabilität gebracht. Der Designprozess beim Upcycling-Entwurf liegt in der Beschäftigung mit dem Material. Die Form kommt aus dem Material, die Funktion entwickelt sich als letzte Komponente. Es entstehen Kleinmöbel und Skulpturen.

Findus

„Findus“ ist ein Tauschort für den öffentlichen Raum, an dem Nachbarschaften Kleidung und Gegenstände hinterlassen und nehmen können. Der Gestaltung des Schranks liegen fünf Prinzipien zugrunde, die auf den Erfahrungen verschiedener Betreiber*innen von Tauschorten in Berlin basieren: Eine Hubwagenaufnahme macht den „Findus“ mobil, er kann einfach angeliefert und versetzt werden. Der Schrank ist mit einem massiven Betonfundament und einem Stahlgehäuse stabil und robust genug für den öffentlichen Raum. Um auf die Bedarfe von verschiedenen Nachbarschaften reagieren zu können, ist Findus modular konzipiert und kann flexibel mit Ablageflächen, Kleider- oder Büchermodulen ausgestattet werden. Mit den auffälligen bunten Fenstern ist der Tauschort im öffentlichen Raum außerdem gut sichtbar. Die integrierte Sitzbank betont den Charakter des Tauschschranks als sozialen Ort. „Findus“ fördert so neben lokaler Kreislaufwirtschaft nachbarschaftlichen Austausch und die Aufenthaltsqualität im Quartier.