Geformte Bleche sind struktureller Bestandteil vieler Produkte. Während durch Recycling das Rohmaterial zurückgewonnen wird, geht die – mit erheblichem Energieaufwand erzeugte – Form verloren. Das unregelmäßige Aufkommen und die komplexen Geometrien der Blechteile erschweren jedoch eine industrielle Weiterverarbeitung oder Umnutzung.

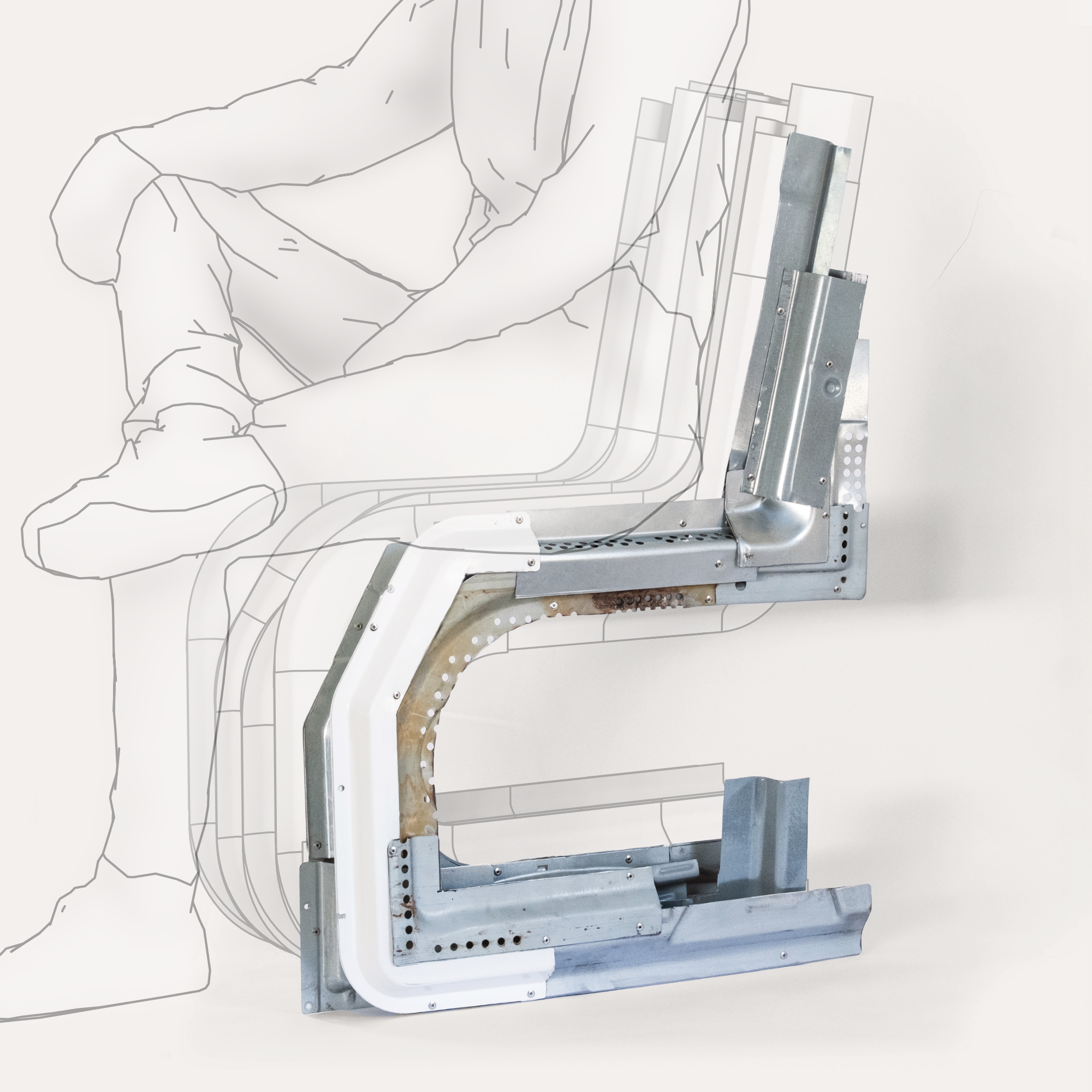

In dieser Arbeit wurde ein System entwickelt, um aus lokal verfügbaren Blechteilen individuelle Produkte zu generieren. Geometrische Merkmale der digital erfassten Bleche werden extrahiert und in einer Inventar-Datenbank gespeichert. Gestaltende können mithilfe eines Design-Interfaces Zielgeometrien modellieren und so die algorithmische Aggregation steuern. Generierte Anleitungen ermöglichen die Zerlegung und Neuzusammensetzung der Blechteile mit einfachen Handwerkzeugen.

Anhand einer Inventar-Datenbank, eines Design-Interfaces und eines Beispielprodukts wird der Ansatz als skalierbar und auf andere Materialien übertragbar demonstriert.