Das RIA ist ein selbstorganisiertes Nachbarschaftszentrum im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Der neutral gehaltene, große und improvisierte Raum schafft wenig Annehmlichkeiten für die diversen Raumnutzungen. In mehreren Workshops haben wir mit den Nutzer*innengruppen ihre Bedürfnisse, Wünsche und Utopien herausgearbeitet. In dieser Zusammenarbeit wurde klar, dass es nicht nur an einem passenden Raumkonzept fehlt, sondern auch an einer Form der gemeinsamen Wissensproduktion, in der sich die Interessen der verschiedenen Nutzer*innengruppen begegnen können, um eine gemeinsame feministische Vision zu entwickeln. Aus dieser Ausgangssituation heraus entstand ein fluides Raumkonzeptes im RIA. Der Gestaltung liegt das Konzept der Fluidität aus der queer-feministischen Theorie zu Grunde. Es bestimmt die Raumgestaltung auf Basis einer beweglichen Raumstruktur, die die Diversität der feministischen Bewegung und des Viertels verkörpert und so Distanz zu festgefahrenen Dogmen und binären Strukturen hält.

Kategorie: social design

openstairs

Räume zu schaffen, in denen offen debattiert werden kann, die eine kulturelle und bildende Beteiligung und ein gesellschaftliches Zusammenrücken ermöglichen, um ein sinnvolles und kooperativeres Zusammenleben zu fördern, hat eine besondere Wichtigkeit bekommen. „Openstairs“ bietet das Zusammenspiel eines physischen und digitalen Raums für frei organisierte, öffentliche Beiträge, wie kleine Konzerte, Diskussionen, Lehrveranstaltungen, Workshops und vielem mehr. Events können auf einer offenen Online-Agenda (app.openstairs.online) selbst eingetragen, von anderen eingesehen und besucht werden. Zum Konzept gehörende Openstairs-Möbel-Module sind auf einer Karte verzeichnet und können an den jeweiligen Event angepasst werden. Ziel ist es, den Zugang zu kultureller Bildung – on als Gast oder als Gastgeber*in – möglichst niederschwellig zu gestalten.

Openstairs ist ein skalierbares Konzept, das über Grenzen und Generationen hinweg zur Teilhabe, Interaktion und Diskussion ermutigt.

Bücheria

Wilhelmsburg ist ein diverses Viertel Hamburgs, dem Treffpunkte und Bildungsorte für Frauen und queere Menschen fehlten und wo es während der Corona-Jahre sexistische Übergriffe gab. Ziel des Projektes ist es deshalb, die Nachbar*innen langfristig zu vernetzen, über Literatur in den Austausch zu kommen und auf diesem Weg zu „empowern“. Bücher helfen ihnen, ihren Alltag zu reflektieren, Zuflucht zu finden, andere Lebensentwürfe aufzuzeigen und sich weiterzubilden.

Zwölf Nachbar*innen verwalten, gestalten und betreuen gemeinsam ehrenamtlich die „Bücheria“. Sie besteht aus Büchern (Romane, Kinderbücher, Lyrik etc.) über Feminismus und Diversität im Alltag. Von Juli bis Dezember 2022 gab es wechselnde Themenmonate mit wöchentlichen Öffnungszeiten und Begleitprogrammen wie Workshops und Lesungen.

Die Masterarbeit beinhaltet das Konzept und Design der Bibliothek sowie die Kuration der Eröffnungsphase. Dabei sind nach einem erweiterten Designbegriff alle Teile der Projektkreation Teil des Designs.

“Wie politisch ist die Polizei?”

Das Projekt ist eine Protestaktion gegen die Polizeigewalt in meiner Heimatstadt Dresden. Innerhalb weniger Sekunden wird ein Telefon in auffälligen Polizeifarben an einem Regenrohr in der Stadt befestigt. Den vorbeilaufenden Menschen fällt dieser Parasit auf. Der Apparat erinnert an eine Art Polizeinotruftelefon, aber der Hörer hat ja gar keine Sprechmuschel? Ein Telefon mit dem man niemanden erreichen kann? Nimmt man den Hörer ab, ertönen am anderen Ende der Leitung einfach nur Stimmen. Sie lesen Kurznachrichten vor, die vom Fehlverhalten der Dresdener Polizei im Zusammenhang mit Rechtsextremismus erzählen, sachlich, aber bedrückend. Man hört sich diese Meldungen an und soll ins Hinterfragen der Polizei kommen. Was kann man tun, um solche Vorfälle zu verhindern? Ist das eine Polizei, bei der man sich sicher fühlt? Für weitere Hintergrundinformationen zu den Nachrichten scannt man den QR-Code oberhalb des Telefons. Quellen und Erklärungen sind auf der Website zu finden: https://t.ly/EMNX

MIKADO

Städte entwickeln sich ständig weiter und sind mit Problemen wie Klimawandel, Luftverschmutzung und Verstädterung konfrontiert. Eine Lösung besteht darin, Autos aus den Innenstädten zu verbannen und Fußgängerzonen und öffentliche Räume wiederzubeleben.

Das modulare Raumkonzept „MIKADO“ verwandelt ungenutzte Flächen in attraktive, flexible städtische Räume, die die Bedürfnisse der Bewohner*innen in den Vordergrund stellen.

Das System konzentriert sich auf die Beschattung des öffentlichen Raums, um Hitze zu reduzieren, wobei fragmentierte Sonnenschirme halbschattige Bereiche schaffen, die durch Sitzbereiche, Stehtische und Pflanzgefäße für eine dynamische Nutzung ergänzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht eine individuelle Gestaltung, wodurch sich das System für große öffentliche Plätze, einzelne Parkplätze und abgesperrte Straßen eignet. MIKADO bietet einen nachhaltigen Ansatz zur Belebung öffentlicher Räume, zur Förderung des gesellschaftlichen Engagements und zur Bekämpfung des Klimawandels.

Centist

Die Verschwendung von kleinen Geldmünzen hat negative Auswirkungen auf die Umwelt und führt zur unnötigen Produktion neuer Münzen. Oft denken Menschen, dass ihre kleinen Spendenbeträge nicht viel ausmachen, tatsächlich aber können sie in der Summe einen großen Unterschied machen.

„Centist“ sind Spendenbehälter mit einer eigenen Sprache. Die Bedeutung von Spenden wird durch einfache Metaphern verdeutlicht: „Auch Kleines macht einen großen Unterschied“. Jede kleine Münze zählt, besonders bei Spenden. Eine gut gestaltete Spendenbox kann das Interesse der Menschen wecken und ihnen die Möglichkeit geben, mehr über die dahinterstehende Wohltätigkeitsorganisation und ihren Zweck zu erfahren. Die analoge Spendenbox kann das Spenden im Alltag erleichtern und zusätzliche Optionen für digitale Spenden schaffen. Durch gezieltes Design kann sichergestellt werden, dass die Spendenboxen nicht nur als einfache Sammelbehälter, sondern als wichtiger Teil der Werte und Identität der Organisation wahrgenommen werden.

AUS DEN AUGEN.

Warum fühlen sich Frauen* öfter unsicher in der Stadt? Aus theoretischer Arbeit und Recherche ist ein Konzept als Intervention im Stadtbild entstanden. Mit einer interaktiven Installation, die am Beispiel der Stadt Regensburg entwickelt wurde, sollen Nutzer*innen über die Thematik aufgeklärt und für diese sensibilisiert werden.

Die Installation umfasst eine Station in der Innenstadt, an der Passant*innen Fragen zu verschiedenen Themenbereichen beantworten, ihr eigenes Sicherheitsgefühl bewerten und Vorschläge für einen Beitrag zu einem sichereren Raum in der Stadt vorfinden können.

Zum einen soll der Effekt des spielerischen Lernens nachhaltig für das Thema sensibilisieren; zum anderen wird durch auffällige Gestaltung Aufmerksamkeit und somit „Empowerment“ für Frauen* generiert. Dabei wird nicht nur reine Information vermittelt; die Aktionen können auch als eine Übung für reale Situationen verstanden werden.

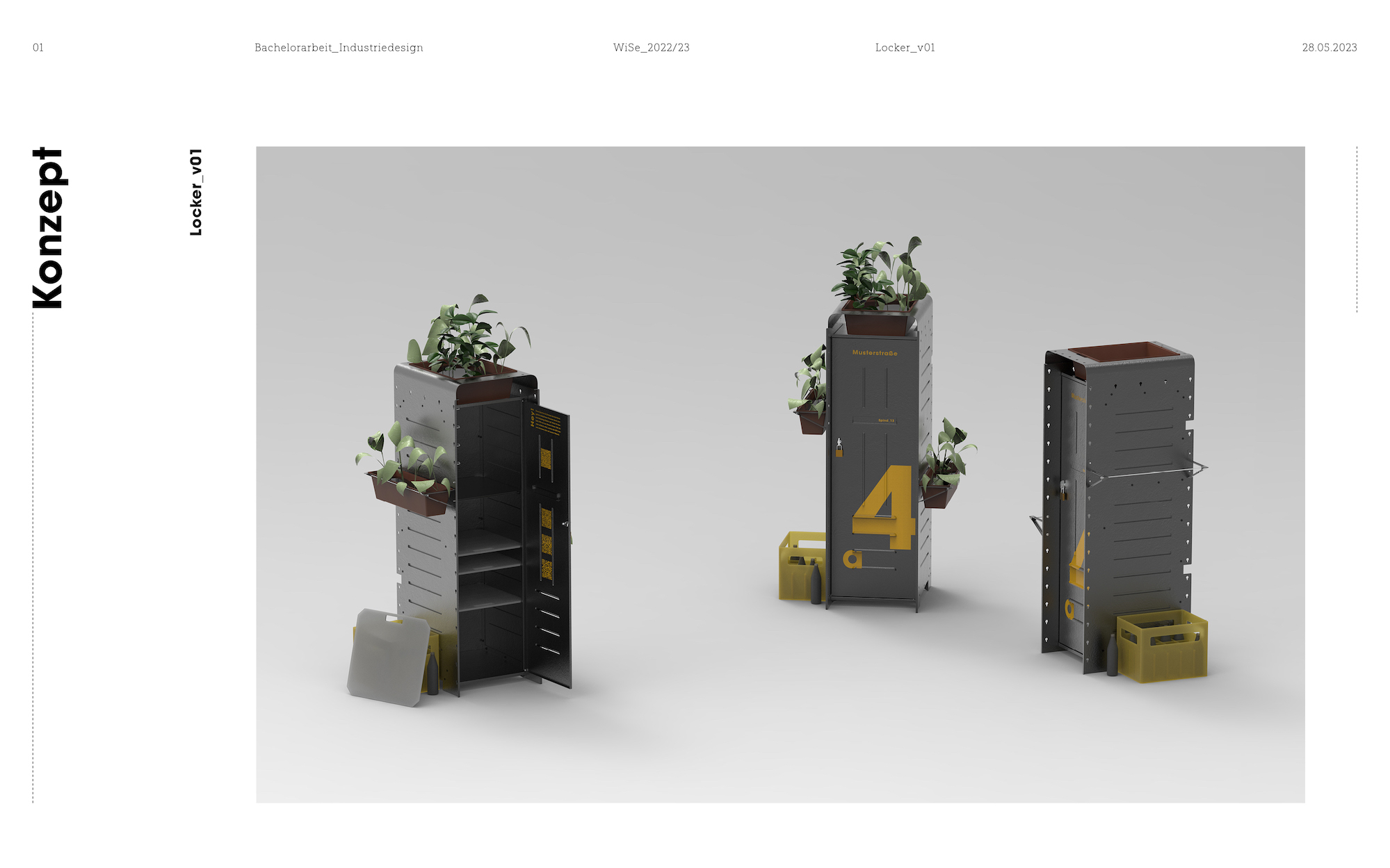

Locker_v01

Ein modularer Spind im öffentlichen Raum soll eine positive Schnittstelle zwischen der Bevölkerung und obdachlosen Personen schaffen, um die negative Sicht der Gesellschaft durch gemeinsam verbrachte Zeit zu verändern und die Reintegration durch physische und psychische Entlastung zu fördern.

Um auf mehreren Ebenen effizient Hilfe bereitstellen zu können, habe ich sowohl die Bedürfnisse der Obdachlosen, als auch die der anderen Stakeholder (Hilfsorganisationen, Bevölkerung…) berücksichtigt. So kann der Spind an die individuellen Bedürfnisse und Interessen angepasst und personalisiert werden, damit durch „Design for Experience“ eine Beziehung zum Objekt aufgebaut wird, was sich in intensiver Nutzung inklusive Pflege widerspiegeln soll. Zusätzlich zur Entlastung der Nutzer*innen kann mit „Locker_v01“ auch das Hilfssystem unterstützt werden, da die Erreichbarkeit der Klientel für Sozialamt und Jobcenter durch die feste Postadresse gewährleistet wird.

Neugestaltung und Weiterentwicklung der Dianabadschwelle in München

Das Gelände der Dianabadschwelle befindet sich im Englischen Garten in München. Durch die Schwelle fließt der berühmte Eisbach, der unter Flusssurfern sehr beliebt ist. Hinzu kommt, dass sich Schwimmer*innen diesen Bachabschnitt mit den Surfer*innen teilen.

Angesichts der hohen Zahl von Besucher*innen, kommt es besonders im Sommer vermehrt zu Konflikten und Gefahren für beide Nutzer*innen-Gruppen.

Ziel meiner Arbeit ist es, ein neues Konzept für die Umgestaltung der Dianabadschwelle vorzustellen, das Aspekte wie Sicherheit, Design und Freizeitvergnügen betrachtet.

commensal

„commensal“ ist ein Set aus Schalen, Löffeln und dazugehörenden Deckeln aus Holz und Keramik. Durch die hohe Brenntemperatur der Keramik sind die Objekte hitzebeständig und können während des Zubereitungsprozesses auch im Ofen verwendet werden.

Die Objekte lassen sich in unterschiedlicher Weise kombinieren und erlauben so vielfältige Anwendungen: Keramische Deckel machen aus Schalen Schmortöpfe, während Deckel aus Holz die Aufbewahrung von Speisen ermöglicht. Unglasierte, zum Set gehörende Schalen eignen sich durch ihre Kapillar-Wirkung optimal zum Brotbacken.

„commensal“ ist für den Gebrauch von mehreren Personen gestaltet. Das Teilen eines gemeinsamen Gefäßes läßt eine Intimität und Nähe zwischen den Tischgästen entstehen, die eine direkte und ungehinderte Kommunikation fördert. Durch die Nutzung derselben Schale wird ein sinnliches Gemeinschaftserlebnis geschaffen; es entsteht ein soziales und genussreiches Ritual.