Das Projekt „ERDWARE“ untersucht, wie ein ökologischer Ansatz und der innovative Einsatz von Ton alternative Designkonzepte ermöglichen. Im Fokus steht die Gestaltung einer Leuchte, wobei die Materialeigenschaften von Ton und neue Verarbeitungsmethoden im Mittelpunkt stehen. Die Form der Leuchte entwickelte sich aus den natürlichen Eigenschaften des Tons. Traditionelle Techniken und moderne Designansätze wurden kombiniert, um den Ton funktional und ästhetisch zu nutzen. Die Arbeit zeigt, dass experimentelle Ansätze und die Verbindung von traditionellem Wissen mit modernen Prinzipien nachhaltige Lösungen im Industriedesign schaffen können.

Kategorie: experimental design

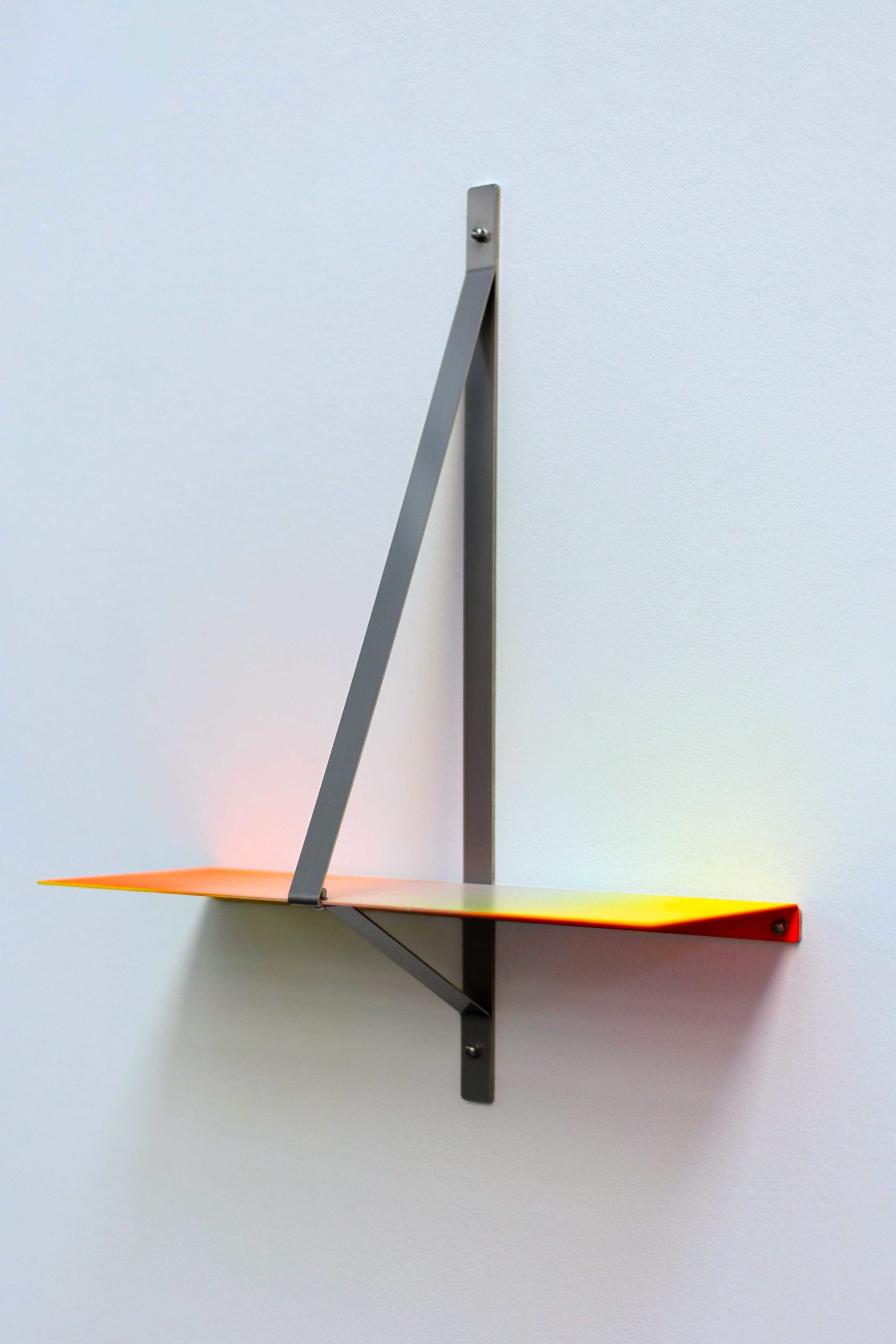

Spektrum

Geboren aus der Idee, mehr natürliches Licht in Wohnräume zu bringen, ist „Spektrum“ ein funktionales Objekt, das Licht mit einer einfachen, aber wirkungsvollen analogen Geste materialisiert: der Farbspiegelung. Ähnlich einer Sonnenuhr reagiert es auf natürliche Weise auf verschiedene Einstellungen, um eine greifbare, persönliche Lichtatmosphäre zu schaffen. Das Wandregal, komplett aus Edelstahl gefertigt, besteht aus leichten, flachen Teilen, die sich mit einigen Verbindungspunkten einfach montieren lassen. Es ist in Varianten von einer bis neun Ebenen erhältlich, wobei jede Ebene mit einer Airbrush- Technik aus der Automobilindustrie handgefertigt wird. Entwickelt durch theoretische und praktische Forschung – von Lichttheorie und Farbpsychologie bis zu Papiermodellen und Materialexperimenten – ist „Spektrum“ ein Schnittpunkt von Funktionalität und Wohlbefinden, der es ermöglicht, die Kraft des Tageslichts im Alltag zu erforschen und zu erleben.

Innen & Außen

Diese Bachelorarbeit widmet sich dem komplexen Zusammenspiel von sichtbaren und unsichtbaren Aspekten des Designs und zielt darauf ab, die tieferen Bedeutungen innerhalb alltäglicher Objekte aufzudecken. Im Zentrum der Untersuchung steht die Erforschung, wie greifbare Materialien und sinnliche Interaktionen eine Vielzahl von Emotionen entfachen und eine tiefgreifende Verbindung zwischen Individuen und ihrer Umgebung schaffen. Es werden Merkmale der Designsprache aufgedeckt, die die Bedeutung von sinnlicher Erfahrung bei der Gestaltung von Wahrnehmungen hervorheben. Durch praktische Experimente mit Materialien wie Pappmaché versucht die Forschung, die Kluft zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Bereichen des Designs zu überbrücken, indem sie sichtbare Aspekte des Designs verkörpert und gleichzeitig ihre immateriellen Auswirkungen erforscht. Letztendlich besteht das Ziel darin, eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Design zu ermöglichen um die allgemeine Wahrnehmung zu erweitern.

GamingWell — WorkingWell

Amazon ist der zweitgrößte private Arbeitgeber in den USA und global eines der einflussreichsten Unternehmen. In den letzten 10 Jahren hat das Unternehmen verstärkt in Automatisierung investiert. Die hybriden, menschlich-robotergestützten Logistiklager sind dabei zentrale Schauplätze für die Folgen der Automatisierung auf die Arbeit. Amazon selbst bietet 60-minütige Führungen an. Unter dem Slogan »Come witness the magic that happens after you click ›buy‹ on Amazon« können Besucher*innen Einblicke in die verschiedenen Prozesse erhalten. In „GamingWell — WorkingWell“ wird durch das Medium Spiel anhand der Auswirkungen der Automatisierung, der körperlichen Belastung der Beschäftigten, dem Spielen am Arbeitsplatz und der Unterdrückung von Gewerkschaftsarbeit visualisiert, warum es sich bei Amazon Fulfillment-Zentren keineswegs um magische Orte handelt.

Reconnect me

Bis vor 100 Jahren waren langlebige Produkte und Reparaturen selbstverständlich, heute zeigen sich dagegen gravierende Probleme. Die günstige industrielle Produktion fast nahtloser Produkte macht Reparaturen unmöglich. Verbindungen sind klein, versteckt und unlösbar. Qualitativ minderwertiger Materialeinsatz führt schneller zu Verschleiß. Neu kaufen ist günstiger als reparieren und schnelllebige Trends fördern zusätzlich die Wegwerfgesellschaft. “Reconnect me“ stellt die Verbindung verschiedener Elemente und Materialien eines Produktes in den Mittelpunkt und wirkt dem Wegwerf-Verhalten entgegen. Die Verbindung wird mit ihrer Form und Funktion das gestaltungsbestimmende Element. Eine steckbare und damit lösbare Falz-Verbindung wird entwickelt und findet in Schmuck und Gefäßen eine innovative Anwendung. Jedes Produkt ist mit maximal drei Elementen bewusst klar und einfach konstruiert. Es ist eine klare Aussage für zirkulares Design, Individualität und Reparierbarkeit.

Sôritês

„Sôritês – Die Modulation einer Unbestimmtheit“ beschäftigt sich mit dem Rohstoff Sand und erforscht mittels einer konstruierten Apparatur die Wesensart und Gestaltungsmöglichkeiten dieser endlichen Ressource.

Die aktivierte Apparatur ermöglicht es dem/ der Betrachter*in, in die visuelle Erforschung des Rohstoffes einzutauchen und sich mit dem entstehenden Prozess auseinanderzusetzen. Der Sand fungiert hier sowohl als Antrieb, als auch als gestalterisches Element und erzeugt bei jeder Nutzung neue, nicht wiederholbare, visuelle Ausformungen. Die Frage nach einer adäquaten Sandmenge in Abhängigkeit zur Dauer der aktivierten Apparatur, steht hierbei im Mittelpunkt und sensibilisiert den/ die Betrachter*in zu einer angemessenen Ressourcennutzung und Auseinandersetzung mit dem Rohstoff Sand.

Die Farbe Weiß?

Das Projekt ist die gestalterische Umsetzung einer vorhergehenden Theoriearbeit, die als Enzyklopädie der Farbe Weiß behauptet, dass Weiß eben dies, eine Farbe ist, die entgegen Annahmen universeller Farbwirkung nie neutral, unbeschrieben und rein sein kann. Als Materialisierung ausgewählter Begriffe zwischen Optik, Kulturtheorie und Kognition erforschen die Gewebe inwieweit es nicht die Farbe Weiß gibt, sondern ihre Mehrfarbigkeit im Monochromen abhängig von Kontext, Raum, Licht, Tages- und Jahreszeit stets neu entworfen werden muss. Sie arbeiten mittels konkurrierender wie komplementierender Parameter von erstens Materialbeschaffenheit und Farbwirkung, zweitens Transparenz, Mehrlagigkeit und Schussdichte, drittens Bindung und Gewebestruktur sowie viertens Flächenwirkung und Rapport. In der praxisbasierten Erforschung weißer Polychromie im Gewebe werden so komplexere Interaktionen mit Farbe möglich, die als Beitrag neuer Diskurse interdisziplinärer Gestaltung wirken können.

Algorithmische Textile

Wie können Algorithmen im Designprozess so eingesetzt werden, dass Gestalter*innen die Kontrolle über die Qualität der Ergebnisse behalten, während der Computer zusätzliche Möglichkeiten aufzeigen darf? Mit dem Ziel, die Herausforderungen der Arbeit mit generativen Werkzeugen zu überwinden, wurde ein neuer Gestaltungsprozess formuliert. Dieser ermöglicht mit einer gezielten qualitativen Eingabe und der Option feiner Anpassungen eine qualitative Ausgabe.

In einem Experiment wurde durch die Eingabe des grafischen Musters im ,Wandbehang 1926′ der Textilkünstlerin Anni Albers mit einem Algorithmus neue Muster in einem ähnlichen Stil generiert. Eines dieser Muster wurde ausgewählt, um in diesem Wandteppich materiell dargestellt zu werden. Der Wandteppich ist selbst handgewoben am Webrahmen aus Baumwolle und Schurwolle. Es hat sich gezeigt, dass der Einsatz von Algorithmen im Designprozess nicht nur für Klarheit sorgt, sondern sogar neue gestalterische Möglichkeiten eröffnen kann.

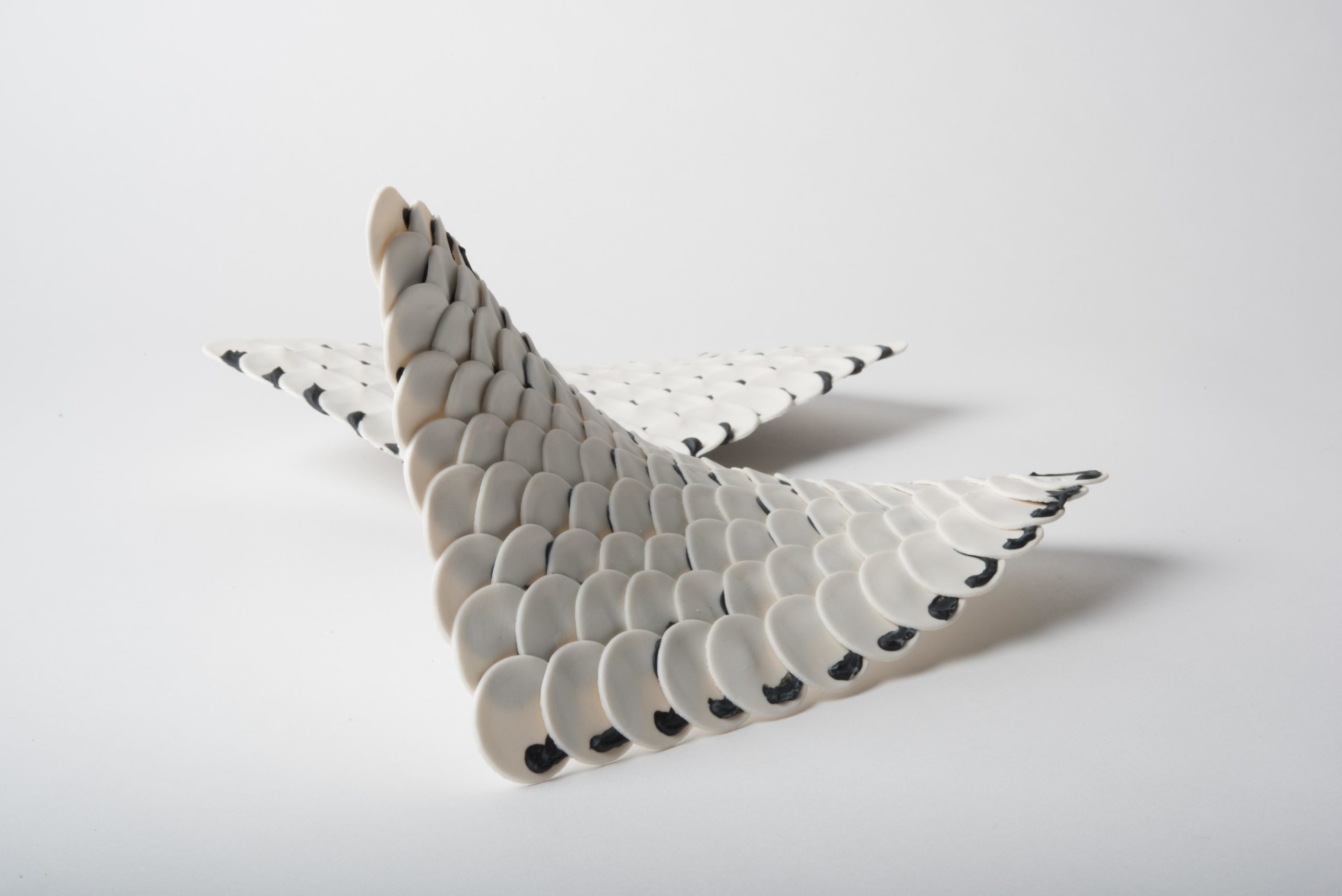

Handmade with a Robot

Die Arbeit untersucht die Zusammenarbeit zwischen Menschen (die Handwerkerin) und Maschine (der Roboterarm) bei der experimentellen Keramikherstellung. Während die Handwerkerin sich durch ein hohes Maß an Flexibilität auszeichnet, liegt die Stärke des Roboterarms in Präzision und Ausdauer. Das Kernexperiment ist ein „Rollentausch“: Roboter und Menschen stanzen wechselseitig Porzellanplättchen, legen diese aus und verkleben sie, um schuppenartige Keramikstrukturen zu bilden. Bei der Bewertung der Versuche, die zum Vergleich auch nur vom Menschen bzw. Roboter ausgeführt wurden, wird deutlich: Die Kollaboration spart Zeit bei der Programmierung, erzeugt ästhetische Aspekte des Handgemachten und nutzt die Stärken beider Parteien optimal. Die erzeugten Keramikstrukturen verdeutlichen so das Spannungsfeld zwischen einer hochpräzisen, robotergeführten Fertigung und der gestalterischen Flexibilität im Handwerk.

Furtho

Die blau-hellblau Linien fließen von selbst in die kühne Ästhetik des Brutalismus. Furtho ist ein Objekt, das die skulpturalen Qualitäten von Textilien vereint. Die Grundform ist von den architektonischen Merkmalen des Brutalismus geprägt: der einfache Umriss, das Gewicht der Masse, die Kombination quadratischer Teile, die ihre strukturelle Einheit, die eine kalte Stille offenbaren. Die begrenzte Anzahl der Stockwerke und die Stufen, die sie miteinander verbinden, erzeugen eine strukturelle Spannung und zeigen eine imposante Präsenz. Die verstreuten Fäden, warme, organische Assemblagen, kombiniert mit kalten geometrischen Formen, schaffen einen frischen Kontrast, Harmonie und eine fesselnde visuelle und taktile Erfahrung. Die frei fließenden Assemblagen von Linien zeigen die Möglichkeiten der malerischen Komposition auf, erweitern aber auch ihre Rolle, indem sie durch Furtho bietet durch die Kombination von Textil und architektonischer Struktur endlose skulpturale Möglichkeiten.