„Special Kitchen“ setzt es sich zu Ziel, Menschen mit geistiger Behinderung den Zugang zum eigenständigem Kochen und zu gesunder Ernährung zu erleichtern. Der menschennah entwickelte Entwurf ist ein didaktisches Konzept zum einfachen Kochen lernen mit den Hilfsprodukten “KOCH x WAS” und “MISS x WAS”. Dieses Bechersystem zum Kochen vereint die visuelle Unterstützung mit der Portionierungshilfe und vereinfacht die Orientierung im Kochprozess. Durch den Entwurf KOCH x WAS wird das Zusammenstellen von eigenen Gerichten und das Erlernen von Fähigkeiten beim Kochen einfach gestaltet und ermutigt Menschen mit geistiger Behinderung aktiv am Kochen teilzuhaben. Mit MISS x WAS wird die schwierig lesbare Skala eines Messbechers durch auswechselbare Kärtchen ersetzt, die das Abmessen durch den Fokus auf eine Messhöhe ermöglichen.

Velocity

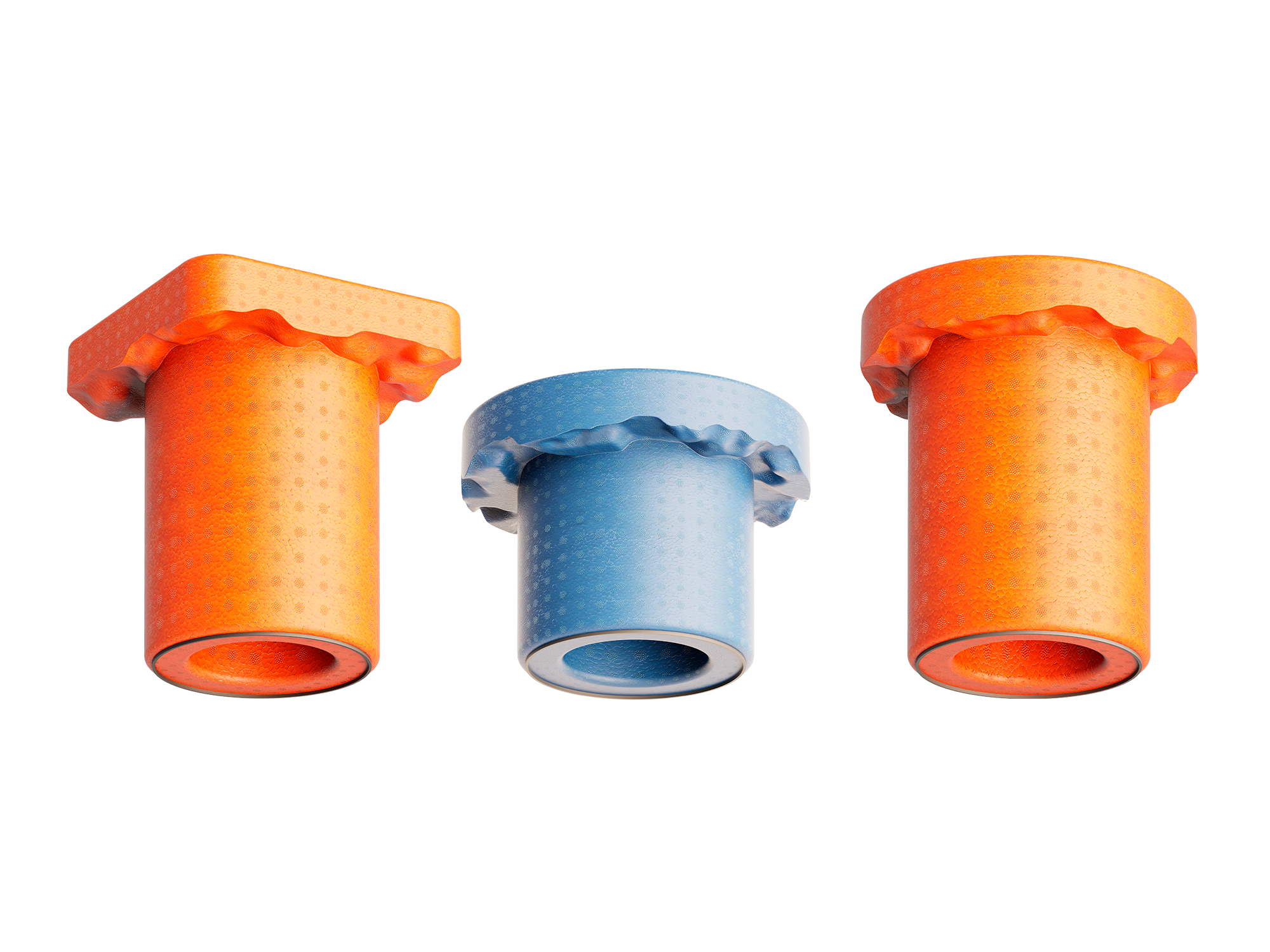

„Velocity“ verbessert die Fahrradmitnahme in S-Bahnen, um den Umstieg auf nachhaltige Mobilität durch die attraktive Kombination von Fahrrad und Bahn zu fördern. Durch ein in seinem Grundriss optimiertes Fahrradabteil mit separaten Türen zum Ein- und Aussteigen, wird ein effizientes paralleles Ein- und Ausladen der Fahrräder trotz schneller Zugtaktung und kurzer Haltezeit ermöglicht. Klar definierte Bodenzonen und Wegeführung sorgen für reibungslose Abläufe, selbst bei hoher Auslastung der Züge im Berufsverkehr. Eine Funktionswand aus flexiblen und weichen Elementen erfüllt die dynamischen Anforderungen im S-Bahnbetrieb und ermöglicht ein geordnetes und platzsparendes Abstellen der Fahrräder ebenso wie ihr aktives Manövrieren. Geschraubte Verbindungen und die Verwendung von Bioschaumstoff ermöglichen eine sortenreine Trennung und das Recycling der verwendeten Materialien. Der Prototyp wurde mit Hilfe von Polyurethan umgesetzt.

STONELINE

Die Bachelor-Arbeit mit dem Titel „STONELINE“ befasst sich mit der Interaktion von Objekten im Außenbereich und deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Natur und Natürlichkeit. Durch den Einsatz organischer Oberflächenstrukturen bietet sie eine Lösung für den schwindenden Bezug zu Natur und Natürlichkeit an.

Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die haptisch-taktile Sitzflächenunterseite, die durch eine fotogrammetrisch stilisierte Steinstruktur verstärkt wird. Das recycelbare, abriebfeste und witterungsbeständige Material eignet sich besonders für den Außeneinsatz. Die Grundkörper bestehen aus einem Monomaterial und tragen somit zur Nachhaltigkeit des Produkts bei.

Die Arbeit fördert das Bewusstsein für die Wahrnehmung von Natur und Natürlichkeit im Freien und trägt zur Erhaltung der Umwelt bei, während sie dem Nutzer zugleich hohen Komfort bietet.

In sich stark

„In ich stark“ ist ein innovativer Ansatz zur Verstärkung von Bekleidungsstoffen bzw. Hosen, um auf spezifische textile „Problemzonen“ einzugehen. Das Projekt konzentriert sich auf die Bedürfnisse von Personen abseits der gesellschaftlichen „Körper-Norm” und betont die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Mode- und Textildesign. Durch die Entwicklung einer partiellen Gewebeverstärkung und deren praktischer Umsetzung auf einem Jacquard-Webstuhl, wird die Haltbarkeit von Bekleidungsstoffen verbessert. Mit einer Neugestaltung konventioneller Schnittkonstruktion von Hosen und der Optimierung der Nahtanordnung wird auf die Zielgruppe eingegangen. Darüber hinaus zeigen die direkt gewebten Hosen neue Möglichkeiten zur Rationalisierung von Produktionsprozessen auf. So eröffnet „In sich stark“ einen vielversprechenden Weg, um langlebige Kleidungsstücke zu kreieren, die verschiedenen Körper-Typen gerecht werden und gleichzeitig nachhaltige Praktiken in der Modeindustrie fördern.

Prozesshafte Ästhetiken

In „prozesshaften Ästhetiken“ wurden traditionelle Verfahren der Porzellan-Herstellung analysiert und experimentell modifiziert. Daraus ist ein Verfahren entstanden, das einen neuartigen Glasurauftrag direkt auf die Gipsform nutzt, um diese Schicht im Zuge des anschließenden Vollgusses auf das Porzellanobjekt zu übertragen. Ablauf und Verortung des beschichteten Vollgussverfahrens standen im Mittelpunkt.

Mit dieser Entwicklung können drei neue Oberflächen während der Formgebung auf Porzellan übertragen werden. Das Zusammenbringen von Glasur und Masse verändert den Prozess und erlaubt das direkte Glattbrennen des Porzellans bei 1280 Grad Celsius, was Energie einspart.

Die Arbeit befasst sich mit ungenutzten Potenzialen innerhalb der Porzellanherstellung. Als Basis diente ein ausführliches experimentelles Archiv, das den traditionellen Schlickerguss in Material, Technik und Arbeitsablauf provoziert. Porzellan besitzt großes Potenzial und es ist an der Zeit, das zu zeigen.

Uncovering

Keramiken sind das identitätsstiftende Merkmal früher Kulturen. Was erzählen industrielle Keramikproduktion und heutiges Nutzungsverhalten über unsere Identität? Das Projekt „Uncovering“ untersucht mit den Methoden der Archäologie unsere Gegenwart und fragt nach dem Wert banaler Alltagsgegenstände.

Alte, ungenutzte Porzellanteller werden durch das Aufbrennen neuer Dekore in Ausgrabungsfelder verwandelt. Mittels Raster und Koordinaten werden bestehende Dekore auf den Tellern verortet und in einen neuen Kontext gestellt. Existierende Motive verblassen durch hohe Brenntemperaturen, treten in den Hintergrund und lassen Neues sichtbar werden.

Teller aus farbigem Ton treten in Dialog mit gefunden Porzellantellern und verweisen auf die Herkunft des Materials aus der Erde. Das Raster, das als Relief in die Oberfläche eingearbeitet ist, fungiert als Verbindungselement zwischen den disgruenten Teilen.

Was werden Menschen in der Zukunft von uns denken, wenn unsere Gegenwart Vergangenheit ist?

Infused Earth

Seit Jahrtausenden wird mit dem natürlichen Material Lehm gestaltet. Lehm ist langlebig, kann geformt und transformiert werden – und überdies dem Boden rückstandslos zurückgegeben werden.

In dem Forschungsprojekt werden die Möglichkeiten, mit dem Material Lehm zu arbeiten, durch die digitale Fertigung mittels 3D-Druck erweitert. Lehm erfährt dadurch eine nie dagewesene Formfreiheit. Erforscht werden Einstellungen, Verfahren und Eigenschaften; angewendet wird der biorezeptive Lehm im urbanen Raum. Die gedruckten Elemente bieten Lebensraum für unzählige Organismen.

Kinderrechte und 10210 gute Dinge

Das Projekt „Kinderrechte und 10210 gute Dinge“ beschreibt das Konzept eines Workshops einschließlich der dazugehörigen Materialien, um auf spielerische Weise mit Kindern Kinderrechte zu erarbeiten. Ziel des Workshops ist es, Prozesse zur Stärkung des Selbstbewusstseins anzustoßen und dazu anzuregen, eigene Bedürfnisse zu kommunizieren.

Die Materialbox ist für Kinder im Alter von etwa 8 bis 12 Jahren und für Leiter*innen des Workshops ab etwa 16 Jahren geeignet. Der Schwerpunkt des zwei- bis dreistündigen Workshops liegt auf den Sichtweisen, Meinungen und Gedanken der Kinder. Die Materialien schaffen eine offene, interaktive und kreative Atmosphäre, bei der das Lernen als aktiver Prozess verstanden wird.

ReFib

„ReFib – Recyclingfibroin als Textilveredelung“ untersucht die Möglichkeiten des biochemischen Recyclings von Seide. Mithilfe eines nicht-toxischen Löseverfahrens sind Seiden-Fibroine aus Mischgeweben und Produktionsabfällen gelöst worden. Aus dem ReFib sind Ausrüstungen von Wollgarnen, Gewebebeschichtungen und organische Formen enstanden. Die Farbe der Seide, ihre optischen und haptischen Eigenschaften, konnten so auf andere Materialien übertragen werden.

Mit Methoden der gestaltenden Forschung sind mehr als hundert Proben entstanden und dokumentiert worden. Unter dem Forschungstitel „silcularity“ sind so weitere Strategien für eine zirkuläre Nutzung von Seiden entstanden.

Um ein höheres Maß an Resilienz für die Herausforderungen im Anthropozän zu erreichen, sind neue Verfahren, Materialien und eine ressourceneffizientere Energie- sowie Rohstoffnutzung erforderlich. Die gestaltende Forschung unterstützt dabei die Entwicklung, wissenschaftliche Erkenntnisse begreifbar und im besten Fall nutzbar zu machen.

Lieferservices-Design Uni-Guerrilla

Der Entwurf der Masterarbeit untersucht die Probleme des bestehenden Kurierdienstsystems, wobei die Probleme der „letzten Meile“ berücksichtigt werden und versucht wird, autonome Fahrzeuge und KI-Technologien einzusetzen, um das System zu entlasten und die Nutzererfahrung zu verbessern.

Konzept: Das System basiert auf einer universitären Kurierstation, die sich an Studenten und Mitarbeiter auf dem Campus richtet. Sie umfasst ein fahrerloses Kurierfahrzeug, einen zweibeinigen Laufroboter, der mit dem Fahrzeug zusammenarbeitet, und einer dazugehörigen intelligenten Kurierbox.

Das unbemannte Lieferfahrzeug bringt sowohl das Paket als auch den Roboter zu dem Ort, an dem der Kunde einen Lieferservice gebucht hat. Der Laufroboter bewegt sich die Treppe hinauf und liefert die Bestallung an der Haustür ab. Das automatisierte System wird die manuellen Kurierdienste entlasten und den Kunden einen effizienteren und hochwertigeren Service bieten.