Black Hair Care ist mehr als eine funktionale Routine, sie ist tief verwoben mit: Identität, Geschichte & Widerstand.

In Deutschland fehlen passende Produkte, Infrastruktur und sichtbare Salonkultur. Braiding-Sessions finden oft im Privaten statt, aus Mangel an Alternativen.

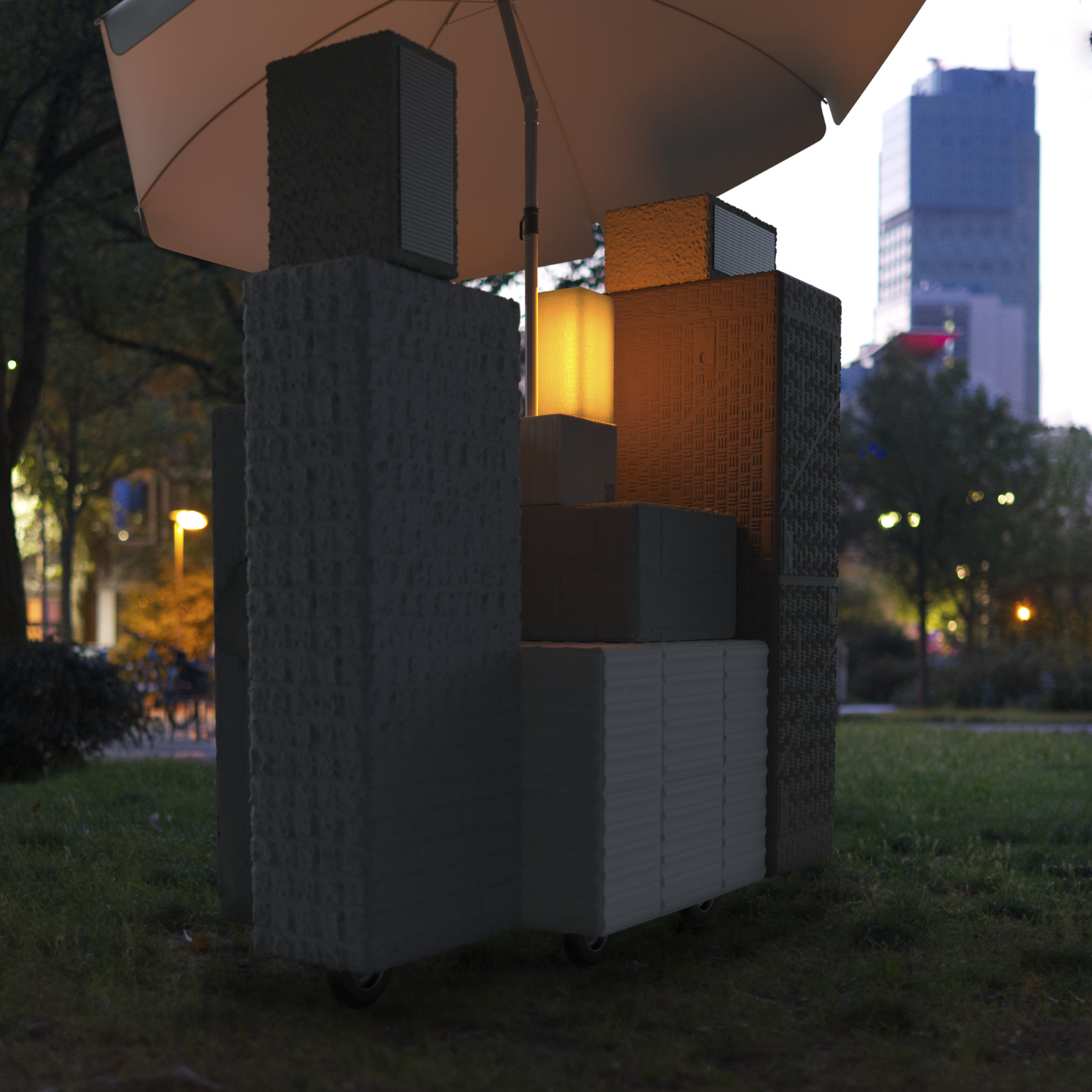

Ziel meines Entwurfs ist es, Tools und Setups zu entwickeln, die funktional und emotional auf die Bedeutung von Afrohaarpflege eingehen.

Nicht angepasst, sondern spezifisch und explizit für die Community gestaltet!

Das Set besteht aus Tail Comb, Edge Brush sowie einem Setup-System – modular, individuell anpassbar & kompakt.

Der Entwurf ist auf der Grundlage von qualitativen Interviews mit Menschen aus der Community entstanden. CURLS & COILS Produkte ermöglichen strukturierte Arbeitsabläufe und temporäre Salonmomente im privaten Raum.

„Choosing to love Black hair as it grows from the scalp is an act of defiance.“ – Channing Gerard Joseph (2022)