Das Thema Demenz betrifft in Deutschland bereits ca. 1,8 Millionen Menschen. Es ist wahrscheinlich, dass sich diese Zahl bis 2050 verdreifachen könnte.

In meiner Bachelorarbeit beschäftigte ich mich mit dem Thema „Demenzdorf“, einer Pflegeform für Menschen mit Demenz, die im Vergleich zu konventionellen Pflegeheimen eine höhere Lebensqualität für Betroffene bieten kann. Mein Ziel war es, im Branding diese Vorteile ansprechend zu kommunizieren, dabei als Marke nahbar und wiedererkennbar zu bleiben und auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Betroffenen und deren Angehörigen zu achten. Ergebnis ist ein lebendiges Corporate Design für das „Dörflein“ mit liebevollen Illustrationen, einer freundlichen Typografie und einer authentischen Bildwelt.

Durch die Broschüre, die animierte Website oder auf dem jährlichen „Dörflein-Fest“ lernen Angehörige und Betroffene die Vorteile der „Demenzdorf“-Pflegeform kennen. Das Credo der Marke: Lebensfreude trotz Demenz!

Kategorie: paper

Parfiltrémoi

„Parfiltrémoi” setzt sich aus den französischen Wörtern Parfum (Duft), Filtre (Filter) und Moi (Ich) zusammen.

Dieses Kunstwort soll bedeuten: „durch mich gefiltert werden” und spiegelt die zentrale Idee meines Projekts wider. Habt ihr schon einmal einen bestimmten Duft wahrgenommen und dabei eine intensive Erinnerung oder Emotion erlebt? Vielleicht ein Duft aus eurer Kindheit oder der eines geliebten Menschen?

„Düfte sind unsichtbar, aber sie sind kraftvolle Vermittler von Erinnerungen und Emotionen.”

Mit meinem Projekt Parfiltrémoi habe ich versucht, eine Möglichkeit zu schaffen, diese Erinnerungen und Emotionen in einer greifbaren Form zu bewahren.

Um diese Brosche zu entwerfen, habe ich das 3D-Modell und die Form des Papiers am Computer gestaltet und das Design mit einem 3D-Drucker und einem Plotter umgesetzt.

Es ist mein Wunsch, dass das Tragen von Parfiltrémoi die Träger*innen an diese besonderen Augenblicke erinnert und die damit verbundenen Gefühle erneut lebendig werden.

Believing in Together

In Zeiten globaler Krisen wird es immer wichtiger, nach alternativen Arbeitsmodellen zu suchen, die nicht auf einem Gegen-, Unter- oder Übereinander basieren. Obwohl es Kollektive schon sehr lange und in allen Arbeits- und Lebensbereichen gibt, werden sie noch immer stark unterschätzt.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich eine Reise nach Mexiko, Chile, Australien und Indonesien unternommen, um dort sechzehn Kollektive in unterschiedlichen Kontexten kennenzulernen und von ihnen zu lernen. Das Ergebnis dieses partizipativen Forschungsprojekts zielt nicht darauf ab, Theorien kreativer Zusammenarbeit zu erklären, sondern zeigt aus verschiedenen Perspektiven, was geschieht, wenn Menschen an das Miteinander glauben.

Es ist ein spielerisches Manifest dafür, mutig Türen ins Unbekannte zu öffnen – und die eigenen weit offen zu lassen, damit auch andere Menschen (und Katzen!) eintreten können.

Auseinandersetzungen mit dem Absurden

„Auseinandersetzungen mit dem Absurden“ ist ein experimentelles Buchprojekt, das Albert Camus’ Philosophie des Absurden aus heutiger, persönlicher Perspektive neu verhandelt. In einer Welt zwischen politischem Chaos, digitaler Überreizung und ökologischer Krise wird die Sinnfrage zugleich unausweichlich und verdrängt. Das 178-seitige, vollständig in Risographie umgesetzte Werk vereint Zeichnungen, Fotografien, Notationen und Textfragmente zu einer visuellen Reflexion über Existenz, Widerspruch und Widerstand. Die Gestaltung und Narration sind assoziativ, direkt und bewusst nicht-linear, ein Medium, das nicht nur dokumentiert, sondern eigenständige Auseinandersetzung fordert. Das Projekt versteht sich als persönliche Auseinandersetzung, ästhetisches Experiment und philosophischer Selbstversuch.

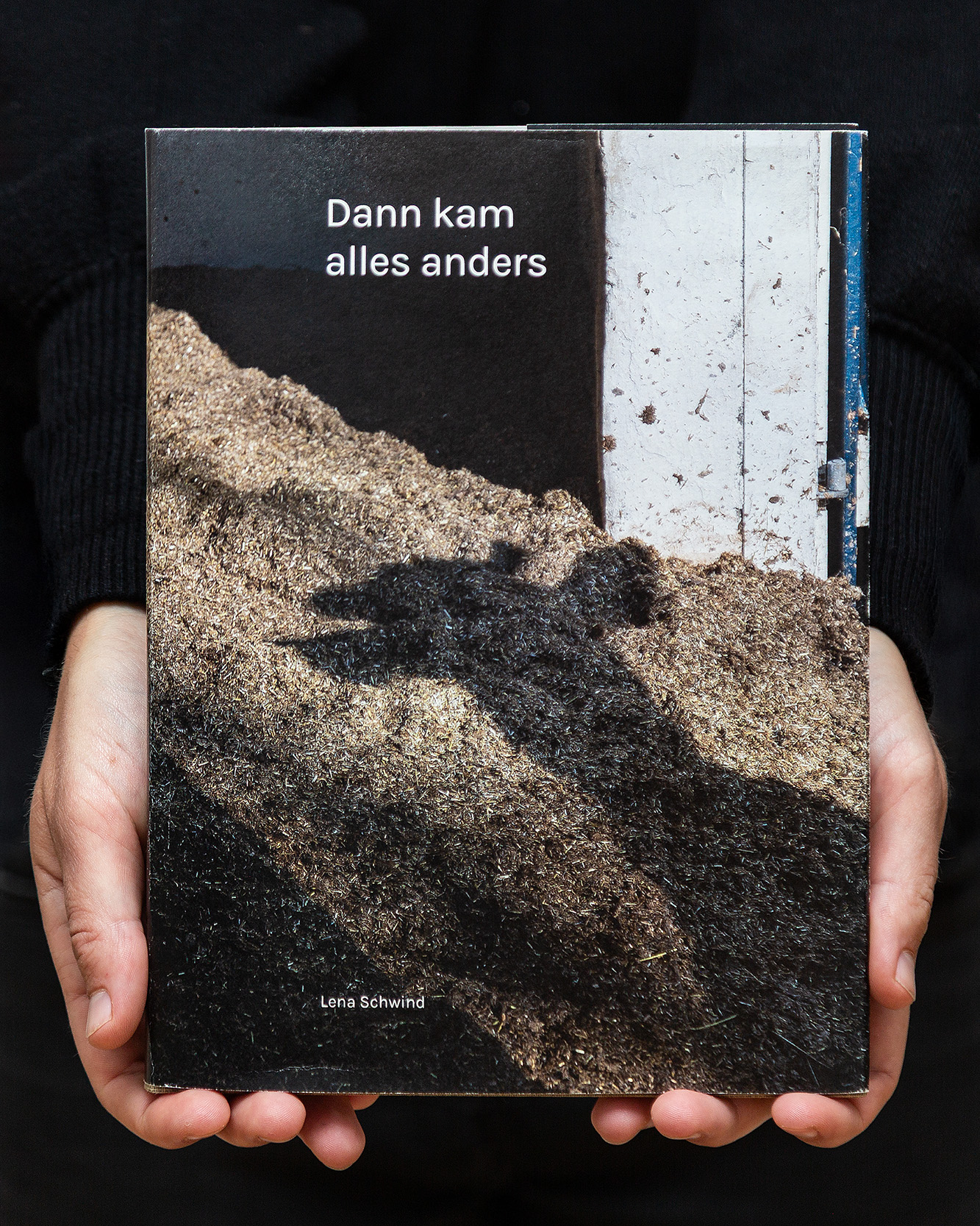

Dann kam alles anders

‚Dann kam alles anders‘ zeigt Tiere, die in der Regel nur einen Bruchteil ihrer natürlichen Lebenserwartung erreichen und oft abgeschottet von der Außenwelt leben. Eine kleine Anzahl dieser für menschliche Zwecke beanspruchten Nutztiere schafft es jedes Jahr, ihrem Schicksal zu entkommen. Die vorliegende Arbeit ist auf einem Hof entstanden, der vor langer Zeit den Schritt gewagt hat, aus der Nutztierhaltung auszusteigen und heute genau diese Tiere aufnimmt, um sie vor weiterer Ausbeutung zu schützen.

In erster Linie gewährt die Arbeit einen Einblick in die Geschichte der Tiere und ihre gewonnene Freiheit. Dies ermöglicht einen gedanklichen Perspektivwechsel und schafft Raum, den heutigen Umgang mit Nutztieren zu hinterfragen. Es soll eine Verbindung zwischen Mensch und Tier entstehen, die einen Zugang zu Schönheit, Wert und Individualität der Tiere schafft.

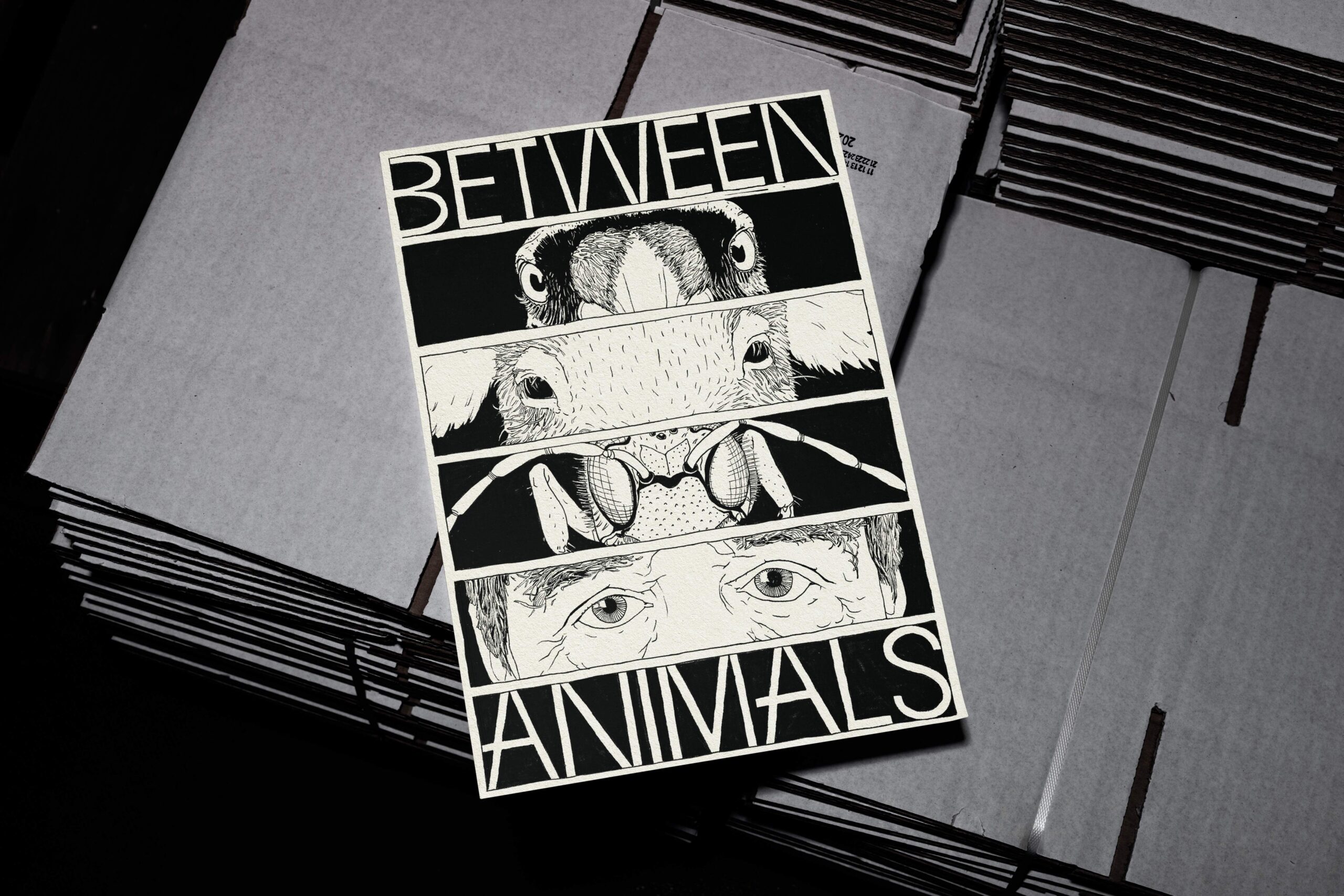

Between Animals

Tiere sprechen nicht – deshalb denken wir vielleicht nie darüber nach, wie eine Kakerlake ihre täglichen Aufgaben erlebt oder wie es für einen Wurm ist, von einem Haken durchbohrt zu werden.

Between Animals ist ein Comic ohne Worte. Er überschreitet die Grenzen der Sprache durch grafische Poesie und zeigt die wortlosen Realitäten anderer Arten. So eröffnet er einen visuellen Zugang zu den Alltagsrealitäten von 32 Arten – einschließlich des Menschen – die sich in einer Kette von Begegnungen treffen. Wir begleiten unsere Mitbewohner*innen in ihren natürlichen Lebensräumen und tauchen ein in eine mehr-als-menschliche Welt.

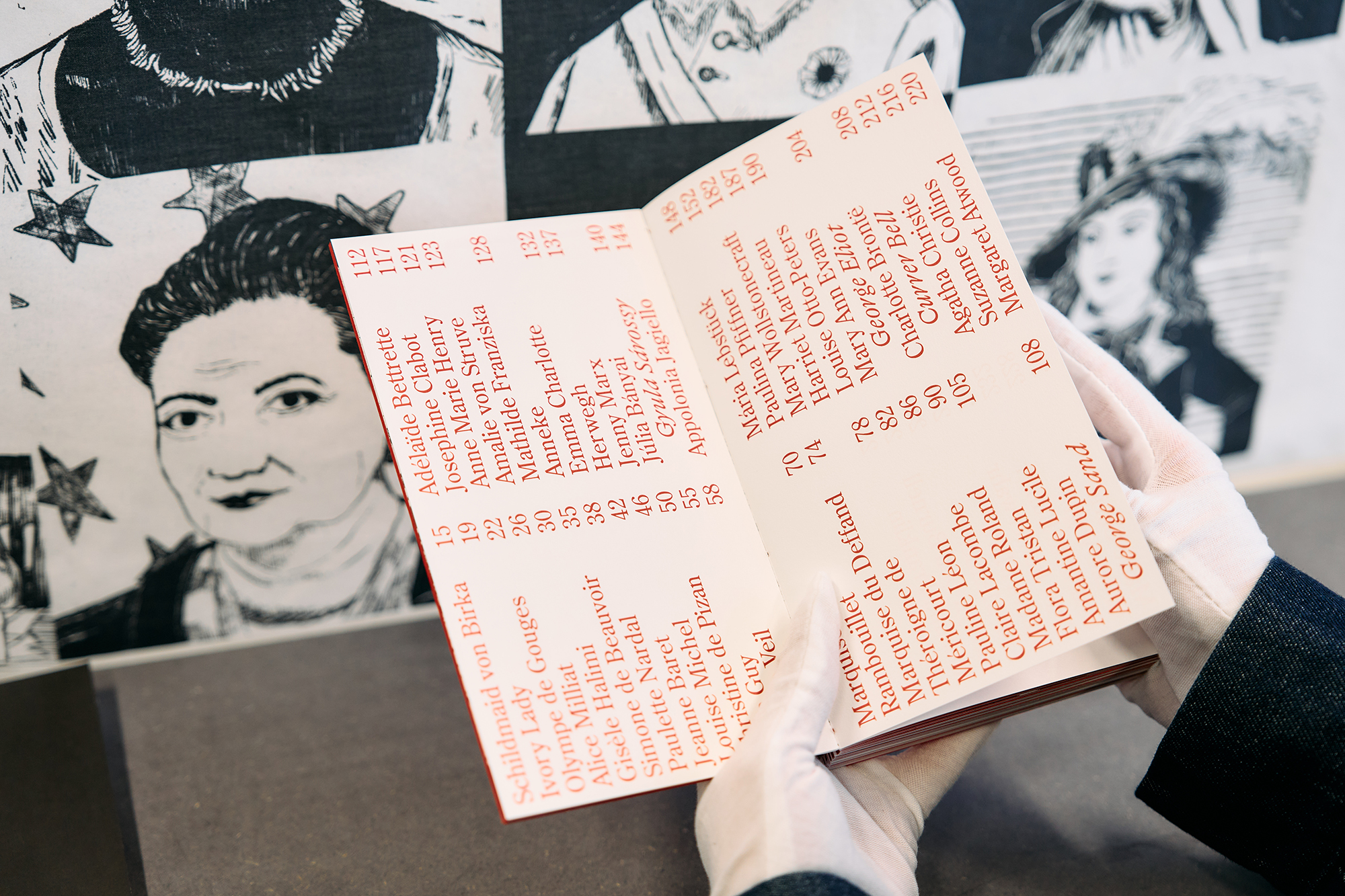

rausgeschrieben umgeschrieben zugeschrieben

Diese Arbeit widmet sich der systematischen Unsichtbarmachung von Frauen in der Geschichtsschreibung und fragt, wie sich unsere Sicht auf die Vergangenheit verändert, wenn wir den Blick auf die bedeutende Rolle von Frauen richten. Über Jahrhunderte hinweg wurden Frauen aus der historischen Erzählung ausgeschlossen, obwohl sie entscheidenden Einfluss auf die Weltgeschichte hatten. In diesem Buch werden diese Geschichten zurückgeholt, die Frauen gewürdigt und das System untersucht, das zu ihrer Streichung führte.

Das Buch verbindet historische Analyse mit biografischem Erzählen: Lebensgeschichten von Frauen strukturieren den Text, ihre Illustrationen stehen, gedreht, rot und mit separaten Infotexten versehen, jeweils am Anfang der Kapitel. Diese Trennung betont ihre Präsenz, verlangsamt den Lesefluss und fordert eine bewusste Auseinandersetzung. Es ist mehr als eine Sammlung vergessener Namen. Es ist ein Schritt zur Rückeroberung dessen, was unterdrückt, ausgelassen und gelöscht wurde.

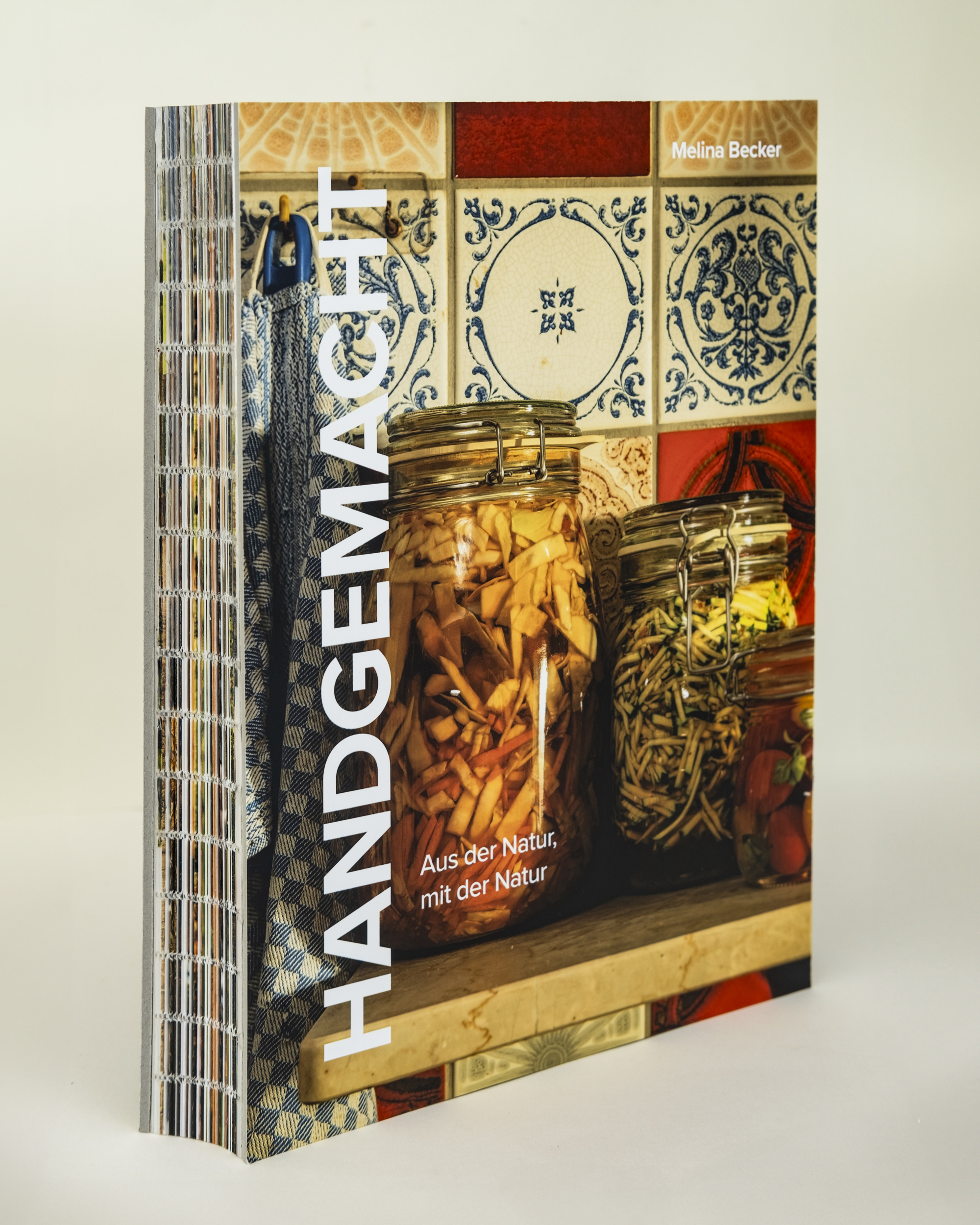

HANDGEMACHT

Der Verlust der Verbindung zur Natur ist heute allgegenwärtig, die Wertschätzung für Nahrung und vor allem Lebewesen immer realitätsferner. Gleichzeitig scheint es so, als würden sich immer mehr Menschen wieder nach einem Umbruch sehnen. Das Buch beschäftigt sich daher mit jungen Menschen, die diese Entwicklung hinterfragen, wieder achtsamer und naturverbunden leben möchten. In neun Kurzreportagen werden verschiedenste Menschen und deren Geschichten dokumentiert, um der Frage nachzugehen, woher der wieder zunehmende Wunsch nach mehr Naturverbundenheit rührt. Ebenso wird Wissen über Natur und die jeweilige Arbeit vermittelt. Jedes Kapitel enthält Rezepte, die individuell auf die jeweiligen Naturgüter abgestimmt sind. So soll das Buch mit ehrlichen, ungeschönten Fotografien ein Empfinden und Gespür für Natur und Lebensmittel geben. Das Konzept des Buches basiert auf meiner eigenen Verbindung zur Natur, die schon früh durch meine Großeltern geprägt wurde. Beiden ist dieses Buch gewidmet.

Oneiroi

Oneiroi ist eine Büchersammlung zum Thema Träumen, bestehend aus fünf Bänden. Um den oft fragmentierten und verwirrenden Charakter eines Traums einzufangen, welcher uns Menschen häufig morgens desorientiert zurücklässt, folgt die Büchersammlung bewusst nicht den typischen Konventionen einer Buchreihe. Die Bände variieren in ihrem Format und behandeln verschiedene Aspekte des Träumens. Sie können in beliebiger Reihenfolge gelesen werden und funktionieren sowohl einzeln als auch zusammen.

Eines der Bücher dient als Schlüsselelement: Es beinhaltet Zusatzinhalte der anderen vier Bücher und lässt sich durch Drehen und Verschieben physisch an diese anlegen. Durch verschiedene Indizien lassen sich die passenden Seiten den Büchern zuordnen, wodurch ein interaktiver Prozess des Verknüpfens und Erinnerns entsteht – ähnlich dem Versuch, die Bruchstücke eines Traums zusammenzufügen.

Bürostuhl

Das Spiel „Bürostuhl“ greift den Generationenkonflikt am Arbeitsplatz auf und vereint Unterhaltung mit gesellschaftlicher Reflexion. Es will zu einem Dialog und Perspektivwechsel anregen, um zu zeigen, dass sich die Generationen ähnlicher sind, als Medien und Menschen glauben. Denn unsere Masterthesis untersuchte, wie virale Inhalte (Memes) stereotype Denkmuster und Erwartungshaltungen beeinflussen. Das Resultat: Sie verzerren die Wahrnehmung und fördern ideologische Konflikte. Ein Beispiel ist der Generationenkonflikt, dessen Existenz faktisch nicht belegt werden kann, jedoch von vielen empfunden wird. Eben jene Inhalte waren es, die den derben Humor und die im Spiel aufgegriffenen Klischees inspirierten.

Ziel ist es, die identischen Bedürfnisse der vier Spielcharaktere (Baby Boomer, Gen X, Y & Z) zu decken. Bürostuhls Besonderheit besteht darin, dass zwar jede:r für sich allein gewinnt, jedoch alle zusammen verlieren – ein Konflikt zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohl.