Die „feeel“ Spielkonsole soll durch physische Interaktion Nutzende mehr in das Spiel einbinden, den Tastsinn trainieren und die Immersion unterstützen. Sie verfügt über 11 verschiedene Module, die durch Magnete in sechs Steckplätze je nach Spiel gesetzt werden. So kann z.B. Licht mit einem Kippschalter betätigt werden. Die drei Buttons auf der Vorderseite sind aus Metall, Holz und Stoffbezug. Sobald im Spiel z.B. Kleidung aufgehoben wird, wird auch der textile Knopf betätigt. So kann auch die Materialität vermittelt werden. Die Rückseite von feeel ist ergonomisch gestaltet, sodass der Handballen auf den Stegen Platz findet. Der Griff kann zum Tragen der Konsole genutzt werden sowie dient als Aufsteller für den Bildschirm. Dazu wird das untere Teil aus der Schiene geschoben, indem der Release-Button auf der linken Seite gedrückt wird. So passt sich die Handheld-Konsole den äußeren Gegebenheiten an, je nachdem wo der*die Spielende sich befindet. Spiele sind online & physisch auf Karten gespeichert.

Kategorie: mixed

EUTON

In der Logopädie bereichert direkte Interaktion durch körperliche Berührungen die Therapie. Gesten und Berührungen unterstützen die Kommunikation, erleichtern das Erlernen und Nachahmen korrekter Aussprache und Mundbewegungen. Doch in einigen Regionen erschwert der Mangel an Logopäd*innen den Zugang zur Therapie. Verkehrsprobleme und große Distanzen sind zusätzliche Hindernisse, vor allem für Betroffene in abgelegenen Gegenden, was zu Therapieabbrüchen und geringerer Effektivität führt.

Videotherapie verbessert die Kommunikation zwischen Logopä*innen und Patient*innen, besonders bei räumlichen Einschränkungen. „EUTON“ ermöglicht taktile Interaktion: Sensoren am Gerät messen Körperdaten des Patient*innen, übertragen diese an den Therapeut*in. Dieser erhält Echtzeitdaten zur Beurteilung und Einleitung entsprechender Behandlungen. Die Videotherapie ergänzt traditionelle Face-to-Face-Therapie als „Blended Therapy“, was eine umfassendere und flexible Behandlung ermöglicht.

Besteck & Stigma

Das Projekt „Besteck & Stigma“ setzt sich mit der Verbindung von Design und Behinderung auseinander. Anhand von Essbesteck wurde untersucht, wie Design zu Stigmatisierung von Behinderung beitragen kann und warum das Thema Behinderung im Produktdesign zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Das Ergebnis ist ein Besteckset, das sowohl für Menschen mit als auch ohne Behinderung gleichermaßen genutzt werden kann und somit keine Unterschiede machen muss. Das Projekt soll auch als Anstoß zum Diskurs dienen.

Bacìo – mobile espresso maker

Bacìo ist eine kompakte und praktische Espressomaschine, die speziell für Reisende entwickelt wurde, die auch unterwegs keine Kompromisse bei der Qualität ihres Espressos eingehen möchten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Espressomaschinen ist Bacìo deutlich kleiner und kompakter. Die batteriebetriebene Bacìo erhitzt das Wasser auf 179 Grad Celsius und erzeugt einen Druck von 9 bar für eine optimale Espresso-Extraktion. Die Bedienung der Bacìo ist einfach: Das Wasser wird von unten durch das Kaffeemehl gepresst und der fertige Espresso direkt in die Tasse ausgegeben. Die Tasse hat einen praktischen Verschluss, der gleichzeitig als Henkel dient. Man kann die Tasse abnehmen und mitnehmen oder sie als Kanne verwenden, um den Espresso einzugießen. Am Griff der Bacìo sind ein Stampfer und ein Filter magnetisch befestigt, um den Kaffee zu verdichten und gleichmäßig im Siebträger zu verteilen. Am Griff des Siebträgers befindet sich außerdem ein WDT-Werkzeug zur optimalen Verteilung des Kaffeepulvers. Auch dieser Griff kann in drei verschiedene Richtungen geklickt werden

ORMO

Die Mundmuskulatur ist essenziell, um klare und präzise Sprache zu erzeugen. Die Kontrolle der Muskeln hilft dabei, die Intonation und Betonung von Wörtern zu steuern, das Schlucken und Kauen, sowie die Artikulation und den Gesichtsausdruck zu koordinieren. „Ormo“ ist ein Joystick für die Zunge, der begleitend zu einer Sprachtherapie, hilft, die Mundmotorik spielerisch zu trainieren und damit sprachlich beeinträchtigte Kinder und Erwachsene zu unterstützen, Sprach- und Schluckdefizite auszugleichen. Im Fokus des Designs standen Ergonomie und Benutzergefühl, wobei das kindliche Design bewusst vermieden wurde. „Ormo“ kombiniert Gaming- und Medizinprodukte und wird individuell durch eine App und verschiedene Silikonaufsätze angepasst. Die App bietet Übungen, Spiele und Fortschrittsmessungen, die zur logopädischen Behandlung genutzt werden können. „Ormo“ stellt eine spielerische Methode zur Stärkung der Zungenmuskulatur dar und unterstützt somit die sprachliche Entwicklung und Verbesserung.

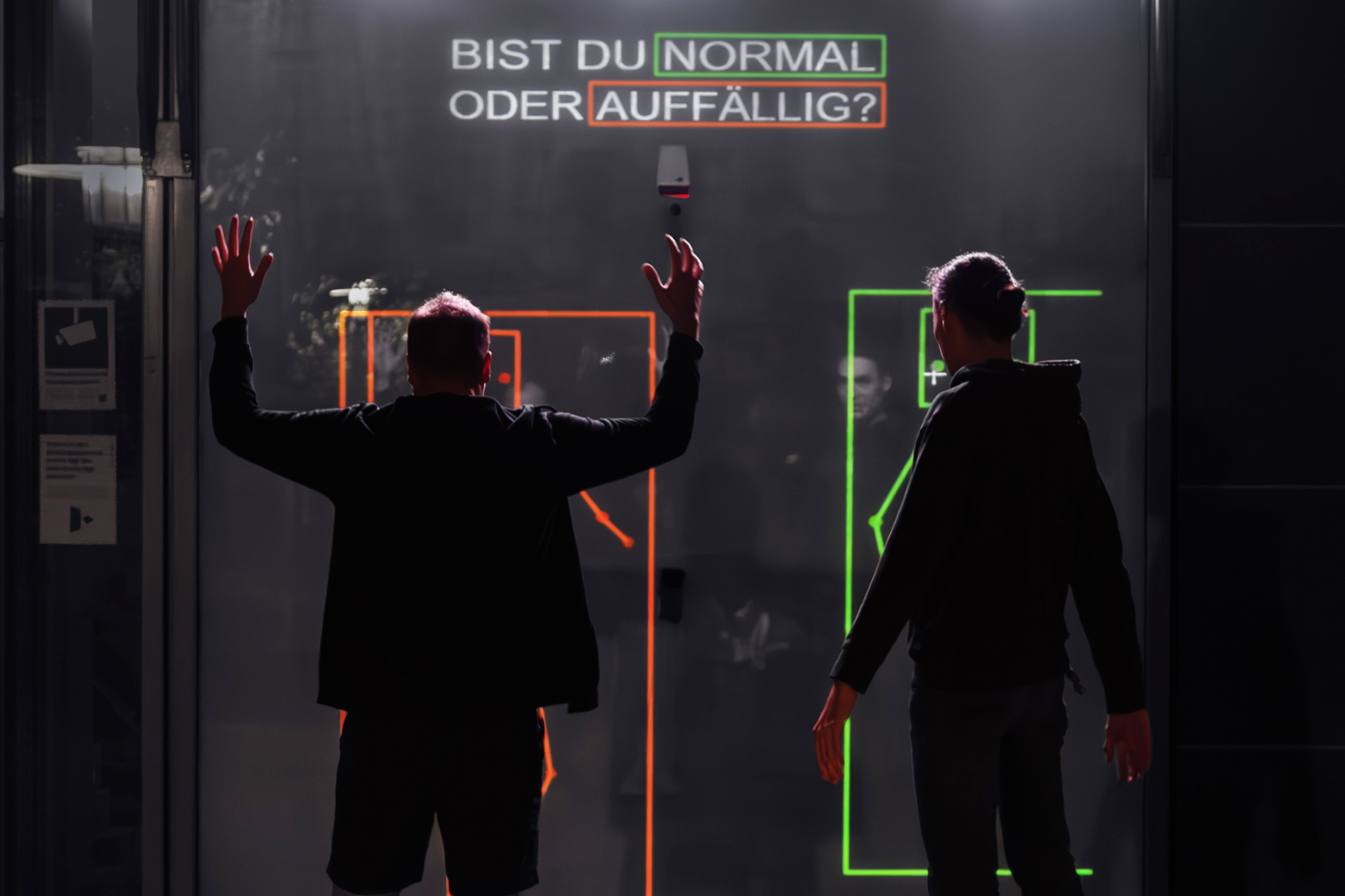

Blickwechsel

„Blickwechsel“ ist eine interaktive Intervention im öffentlichen Raum, die durch Transparenz ein Bewusstsein für Überwachungssituationen schafft und über aktuelle und zukünftige Technologien der Videoüberwachung informiert. Am Beispiel der automatisierten Verhaltensanalyse werden die Überwachten als „normal“ oder „auffällig“ bewertet. Gleichzeitig bilden menschliche Bewertungen aus dem Kontrollraum neue Trainingsdaten für das Echtzeit-Training des neuronalen Netzwerkes. Die Funktionsweisen des maschinellen Lernens werden greifbar, von der Generierung der Trainingsdaten bis hin zur Modellierung und Erkennung von „Normalität“ und „Abweichung“. Die Installation schafft über das Erleben einen niederschwelligen und spielerischen Zugang zu Funktionsweisen, Chancen und Risiken der „intelligenten“ Videoüberwachung, um damit einen Beitrag zu einem informierten gesellschaftlichen Diskurs zu leisten.

OTHEA

BESTANDSAUFNAHME

Ein Großteil der am Markt bestehenden Sofamodelle besteht aus günstigen Holzwerkstoffen, die mit Schaum verklebt und Stoff bespannt werden. Es entstehen nur schwer voneinander zu trennende Objekte deren Toxin belasteten Werkstoffe das Recyceln zusätzlich erschweren.

FOKUS

Als übergeordnetes Ziel galt es ein Produkt zu schaffen was durch hochwertige Materialien und stabile Konstruktionselemente ein physiognomisch langes Dasein fristen kann, bevor es idealerweise vor der biologischen und technischen Verwertung einem Second Hand Markt zugeführt wird.

ENTWURF

OTHEA ist ein sortenrein trennbares Modulsofa, was nur mechanisch verbundene Monomaterialien nutzt. Seine Elemente lassen sich einzeln reparieren, austauschen oder schlußendlich einem Rezyklierungskreislauf zuführen. Durch die verschiedenen Modulgrößen und umschraubbaren Rücken lassen sich individuelle Set Ups kreieren und schnell umbauen. Die Bezüge sind waschbar und lassen sich leicht abnehmen.

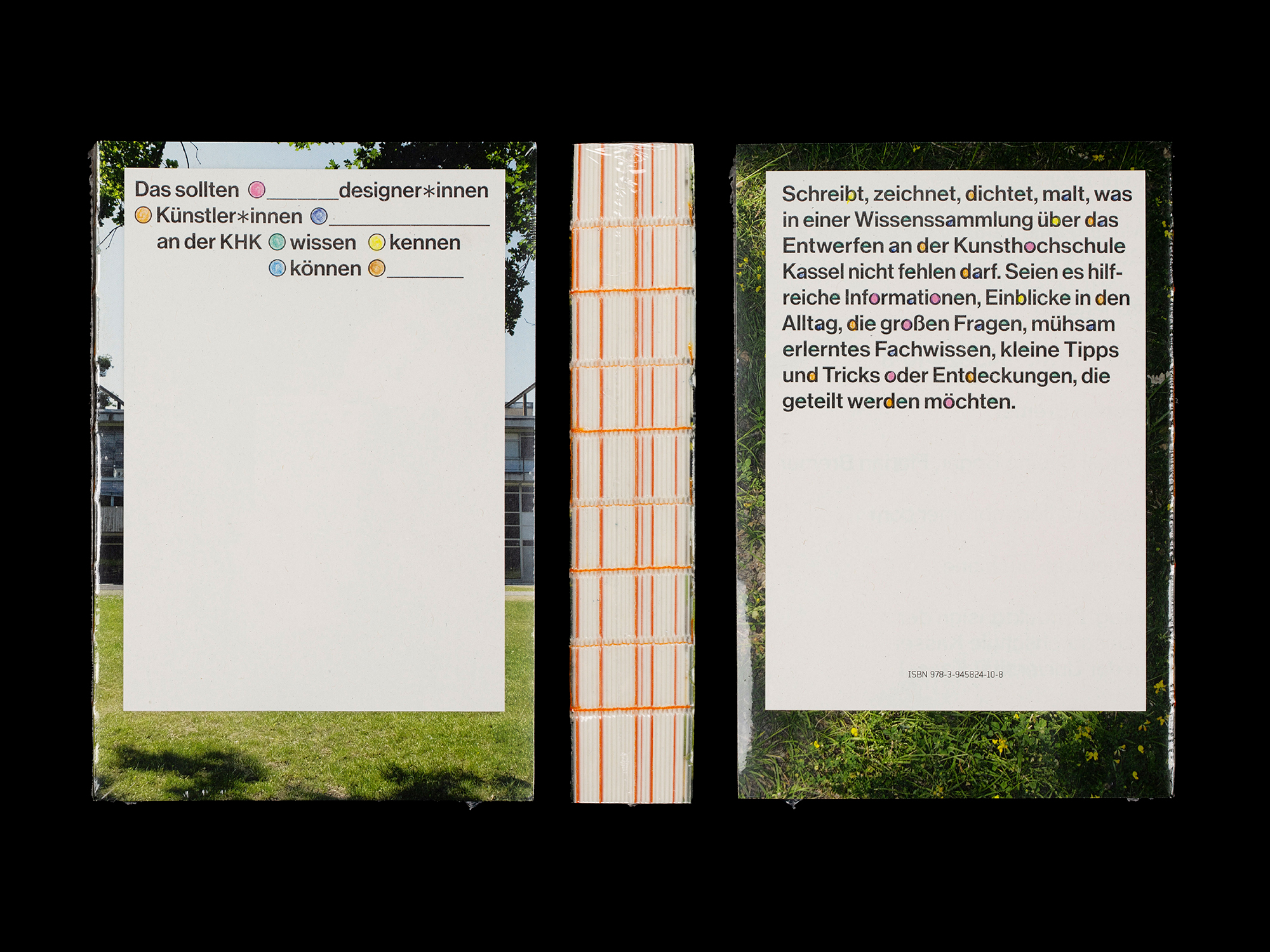

making an inventory

Die Diplomarbeit ist das Ergebnis einer partizipativen Umfrage an der Kunsthochschule Kassel. Motiviert von der Haltung, die Zugänge zu dieser Institution sichtbar(er) zu gestalten und zu hinterfragen, was, wer und wo die Kunsthochschule ist. Die Annahme der Auseinandersetzung ist, dass diese nichts ist, dass man beschreiben kann und »außerhalb« von Personen oder Handlungen existiert, sondern erst dort entsteht, wo verschiedene Dinge aufeinandertreffen: belebt wie unbelebt. Die Kunsthochschule ist ein Tätig-sein, eine performative Ausführung, eine Handlung, eine Überschneidung von vielen Dingen, die nicht beständig sind und sich immer wieder rekonfigurieren und durchdringen. Sie ist das Aufeinandertreffen der Studienordnung mit der Einzelfallprüfung, die Hilfe der Hausmeisterei, das Verweilen im Arbeitsraum, die Vorfreude auf Pommes in der Mensaschlange, der Plausch mit dem Verwaltungspersonal – das Straucheln; das Aufstehen und das Zusammensein. Die Arbeit ist eine Momentaufnahme davon.

Sock Hacking Hostility

Das Soft Hacking Projekt präsentiert zwei Pop-Up-Interventionen: modular gestaltete Sitzkissen mit einem Münzpfandsystem sowie Stuhl an der Wand. Durch das Upcycling von weggeworfenen Gegenständen wurden defensive Architektur (hostile architecture) in einladende weiche Räume umgewandelt. Das Ziel besteht darin, die Menschen auf eine angenehme und inspirierende Weise dazu zu ermutigen, sich in öffentlichen Bereichen aufzuhalten. Indem defensive Elemente offenbart werden, entsteht ein kollektives Bewusstsein, das betont: “Wir sind in der Stadt nach wie vor willkommen”.

Urban Sails

Angesichts der globalen Energiekrise sind anpassungsfähige Energiesysteme wie Kleinwindkraftanlagen entscheidend. „Urban Sails“ gestaltet die städtische Windenergie mit dezentralen Turbinen um und bietet eine neue urbane Ästhetik. Bisher erschweren Bedenken hinsichtlich Lärm, Ästhetik und Ökologie dort die Akzeptanz. Durch die Verwendung großer Textilsegel weicht dieses Design vom technischen Standard ab und präsentiert eine auf den Menschen ausgerichtete Technologie, die sich verträglich in die urbane Landschaft einfügt. Dieser Designansatz soll größere Windkraftanlagen im engen städtischen Raum ergänzen, die soziale Akzeptanz der Windtechnologie fördern und als kulturelles Gut neu einordnen.