Der gegenwärtige Umgang mit Tod, Trauer und Bestattung ist geprägt von der gesellschaftlichen Transformation, die sich in der Bestattungskultur durch Pluralismus und Individualität ausdrückt und zugleich im Wandel ist. Die Antwort in einer hoch industrialisierten und digitalen Gesellschaft ist, die Urne als singuläres Objekt zu sehen, um dem Bedürfnis nach Individualität in dem Prozess gerecht zu werden. Die Urne ist die letzte Gestalt, in der Eigenschaften, Leidenschaften und das Leben des Verstorbenen projiziert werden. Die Arbeit verfolgt das Ziel einer zeitgemäßen Interpretation des archetypischen Gefäßes. Seit je her ist die Verarbeitung des Rohstoffs Ton und dessen Brennen im freien Feuer ein stetiger Begleiter der Menschheit, unserer Geschichte und Entwicklung. Durch die manuelle Herstellung und das archaische Brennverfahren des Rauchbrand entstehen nicht reproduzierbare Unikate. Die Spuren des Feuer und Rauches hinterlassen unvorhersehbare und zufällige Oberflächengestaltung.

Kategorie: ceramics

Spuren von Kobalt

Kobalt ist Teil von Magneten, Batterien, Halbleiterchips, Strahlengeräten, Manganknollen, Lebewesen und vielem mehr. Und es kann Keramik und Glas blau färben. Das Projekt Traces of Cobalt macht sich auf die Suche nach dem begehrten Material und spürt es in Umwelt, Produkten, Prozessen und Systemen auf. Dabei wird Kobalt als sich stetig veränderndes Material betrachtet, das in verschiedene Netzwerke eingebunden ist. Das Spannungsfeld zwischen Gestaltung, Forschung und Geschichten-Erzählen spiegelt sich in angewandten Methoden zwischen Theorie und Praxis wieder. Kobalt wird zum Protagonist seiner eigenen Geschichten – erzählt auf Keramik. Diese handeln von Mikroorganismen, die in stetiger Metamorphose mit Batterien stehen, von langsam wachsenden Manganknollen und sich schnell ausbreitenden Tagebauanlagen. Sie erzählen von verschlungenen Wegen, auf denen sich das Material stetig wandelt und von den Gesten des Nehmens und Anhäufens – sonst unsichtbare Verknüpfungen werden sichtbar.

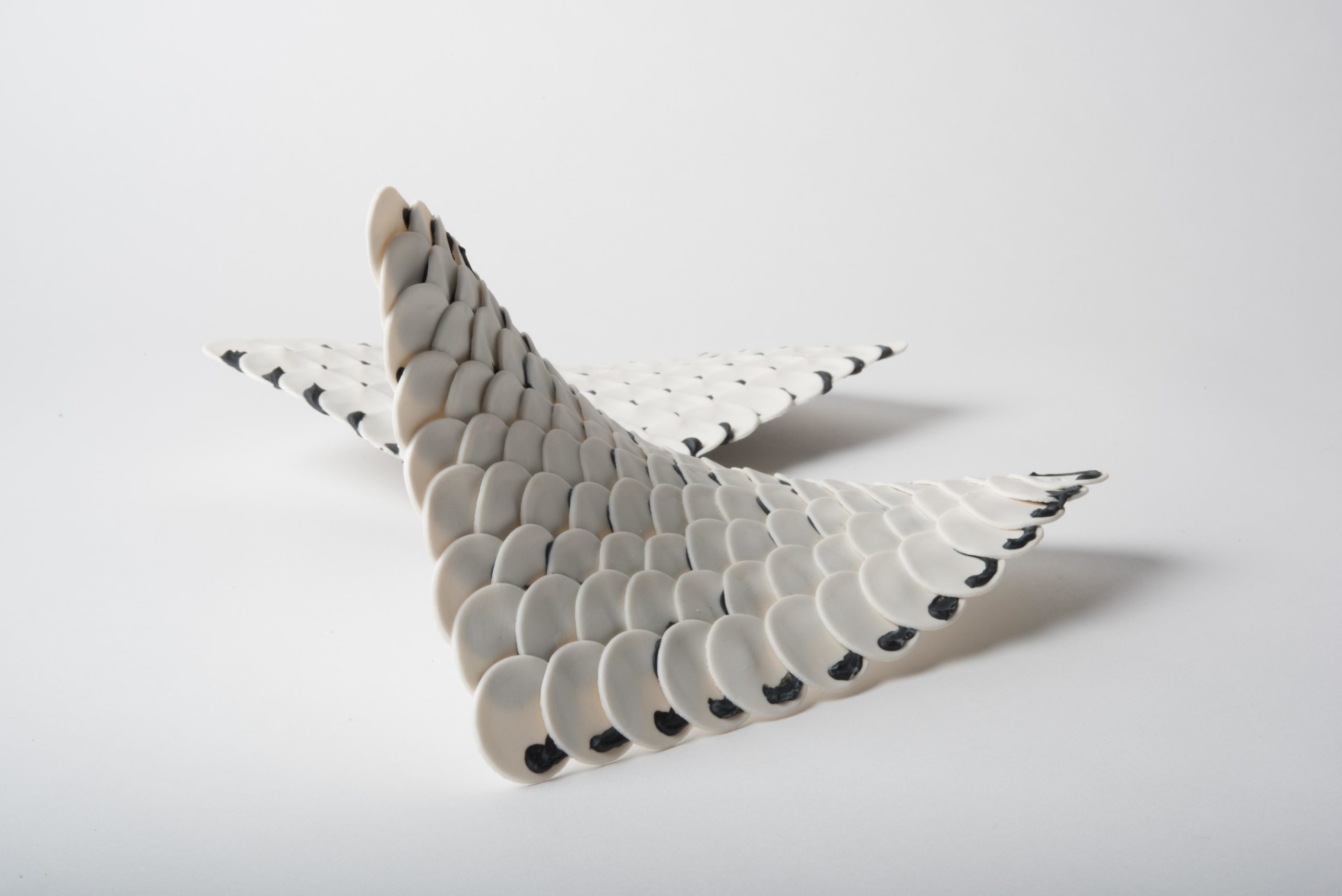

Handmade with a Robot

Die Arbeit untersucht die Zusammenarbeit zwischen Menschen (die Handwerkerin) und Maschine (der Roboterarm) bei der experimentellen Keramikherstellung. Während die Handwerkerin sich durch ein hohes Maß an Flexibilität auszeichnet, liegt die Stärke des Roboterarms in Präzision und Ausdauer. Das Kernexperiment ist ein „Rollentausch“: Roboter und Menschen stanzen wechselseitig Porzellanplättchen, legen diese aus und verkleben sie, um schuppenartige Keramikstrukturen zu bilden. Bei der Bewertung der Versuche, die zum Vergleich auch nur vom Menschen bzw. Roboter ausgeführt wurden, wird deutlich: Die Kollaboration spart Zeit bei der Programmierung, erzeugt ästhetische Aspekte des Handgemachten und nutzt die Stärken beider Parteien optimal. Die erzeugten Keramikstrukturen verdeutlichen so das Spannungsfeld zwischen einer hochpräzisen, robotergeführten Fertigung und der gestalterischen Flexibilität im Handwerk.

Furtho

Die blau-hellblau Linien fließen von selbst in die kühne Ästhetik des Brutalismus. Furtho ist ein Objekt, das die skulpturalen Qualitäten von Textilien vereint. Die Grundform ist von den architektonischen Merkmalen des Brutalismus geprägt: der einfache Umriss, das Gewicht der Masse, die Kombination quadratischer Teile, die ihre strukturelle Einheit, die eine kalte Stille offenbaren. Die begrenzte Anzahl der Stockwerke und die Stufen, die sie miteinander verbinden, erzeugen eine strukturelle Spannung und zeigen eine imposante Präsenz. Die verstreuten Fäden, warme, organische Assemblagen, kombiniert mit kalten geometrischen Formen, schaffen einen frischen Kontrast, Harmonie und eine fesselnde visuelle und taktile Erfahrung. Die frei fließenden Assemblagen von Linien zeigen die Möglichkeiten der malerischen Komposition auf, erweitern aber auch ihre Rolle, indem sie durch Furtho bietet durch die Kombination von Textil und architektonischer Struktur endlose skulpturale Möglichkeiten.

humus

Das „klassische“ zentralisierte Biomüllsystem ist teuer in der Anschaffung und weite Transportwege machen es ökologisch problematisch. Dennoch ist eine getrennte Biomüllverwertung fundamental für eine nachhaltige Zukunft. „humus“ denkt deshalb die Biomüllverwertung neu, als dezentrales und begrüntes System an Kompostern im öffentlichen Raum. Es rückt die Thematik wortwörtlich ins Licht der Öffentlichkeit und inszeniert den Biomüll nicht als Problem, sondern als wertvolle Ressource mit Potenzial.

Hotspot

Wie wollen wir in Zukunft heizen?

Wir werden auf nachhaltige und erneuerbare Energiequellen umsteigen müssen, da fossile Brennstoffe keine langfristige Perspektive bieten. Weiterhin können herkömmliche Heizsysteme mit komplexer Infrastruktur den individuellen Wärmebedarf nur unzureichend decken. Das Projekt „Hotspot“ erforscht die Möglichkeiten von dezentralem, strombasiertem Heizen. Durch das gezielte Schaffen kleiner Wärmezonen im Raum wird das Heizen sowohl komfortabler als auch effizienter. Die Produktfamilie umfasst ein Wärmepaneel für großflächiges Heizen und mobile, modulare Wärmespeicher für körpernahe Wärme. Die Objekte sind in der Lage, flexibel auf individuelle Heizbedürfnisse zu reagieren und fügen sich nahtlos in Wohnumgebungen ein.

AMONG CRITTERS

„AMONG CRITTERS“ ist eine terrestrische Fabulation über die Wichtigkeit von Interspezies Fürsorge und die Tatsache der unendlichen Verworrenheit aller Entitäten. Inspiriert von den symbiotischen Prozessen in „SCOBY“ lädt die Arbeit Bakterien, Hefen und Menschen zu einem Ritual der Kombucha Fermentation ein. Die Bedürfnisse der Mikroorganismen bieten Anlass zum gemeinsamen Gedeihen in zyklischem Gleichgewicht. „AMONG CRITTERS“ sind neun, aus Ton gefertigte Gefäße, die in Form und Funktion ihrer jeweiligen Rolle im Laufe des Rituals entsprechen. Die Handhabung ist durch ihre individuellen Formen gegeben und wird intuitiv erlernt. „AMONG CRITTERS“ verfolgt das Ziel neue Verwandtschaften zu schaffen und zu finden. Sowie über unsere Rolle als menschlichen Spezies in post-anthropozänen Zukünften zu reflektieren und interspezies Empathie zu gestalten.

Clayer

„Clayer“ ist ein modulares und stapelbares Keramiksystem, das eine ressourcenschonende Lebensmittelverwaltung in privaten Haushalten ermöglicht. Es bietet vielseitige Funktionen wie optimale Lagerung, Fermentation zur natürlichen Konservierung, schonende Speisenzubereitung durch Dampfgaren und natürliche Kühlung durch den Verdunstungseffekt. Mit drei unterschiedlich großen Modulen kann jede Funktion flexibel in jedem Modul angewendet werden, um den vielfältigen Bedürfnissen im Haushalt gerecht zu werden. Die Funktionen werden durch Wasser aktiviert, wodurch das System stromfrei arbeitet. „Clayer“ besteht aus Keramik. Durch den partiellen Einsatz von Glasur werden die Funktionen optimal unterstützt: glasierte Oberflächen gewährleisten einen hygienischen Umgang und bieten Schutz vor Gerüchen und Flecken, während unglasierte Bereiche eine Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe ermöglichen. Clayer ermöglicht einen bewussten und ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln im Haushalt.

(Un-)Verzerrte Selbstwahrnehmung

Welche Formen kann man entdecken? Wie kann der Körper erforscht werden, um sich selbst besser kennen zu lernen und die Selbstwahrnehmung zu stärken? Gearbeitet wurde mit Abdrücken und Abformungen des eigenen Körpers, die in einem plastischen Prozess zu skulpturalen Objekten weiterentwickelt wurden. Gießen, Abdrücken, Trennen, Überformen, Stauchen, Dehnen, Auflösen, Umhüllen, Schichten, Verschmelzen: Der Körper als landschaftliches Erlebnis, als geologische Formation?

0111 0000

Die Diplomarbeit untersucht die Frage, wie die Vorteile von klassisch handwerklichen Formgebungsverfahren in der Keramik mit den Vorteilen des keramischen 3D-Drucks verbunden werden kann. Abänderungen in der Form bei der Arbeit mit Gipsformen führt oft zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch. Um serielle Einzelstücke zu produzieren, bietet sich der keramische 3D-Druck an. Das Ergebnis der Arbeit ist eine Serie von Trinkgefäßen aus Porzellan, die mit einer Isolierung durch einen Hohlkörper gegen Verbrennungen bei Berührung schützt. Die entstandenen Gefäße kombinieren gezielt die Vorteile zweier Formgebungstechniken: Den Schlickerguss als Methode zur schnellen Reproduktion, welcher die Grundform des Gefäßes bildet, sowie der keramische 3D-Druck, der in der parametrisch gestaltete Isolierung sichtbar wird. Die Gestaltung der Isolierung folgt mathematischen Regeln aus der Natur und wird parametrisch mit jedem Gefäß variiert, sodass jedes Gefäß zu einem Unikat wird.