A thousand Seeds or the Right to Becoming ergründet mittels theoretischer und künstlerisch-experimenteller Forschung die Überschneidungen von natürlichen und technologischen Netzwerken. Dies manifestiert sich in einer Multimedia-Installation als Erzählung, des Anders-Werdens eines Samens im Bündnis mit menschlicher Technologie.

Im Angesicht des Anthropozäns, Klimawandels, Schädigens der Biosphäre, Versauerung der Meere, Entwaldung, Müllverschmutzung, Vernichtung der Biodiversität entwickelt sich der Samen um zu Überleben.

Im Kontakt mit menschlicher Kultur und Technologie erweitert er seine Wahrnehmung und beginnt das Internet parasitär zu nutzen. Im Verlust scheinbarer Passivität zeigt er Handlungsmacht. Das Beobachten des Wetters und die Kommunikation untereinander ermöglichen Bäumen und Samen nun die optimale Verbreitung, das Finden günstigster Standorte und das Intervenieren in ausgewählten Landschaften zum Sichern der eigenen und anderer Arten.

Kategorie: German Design Graduates

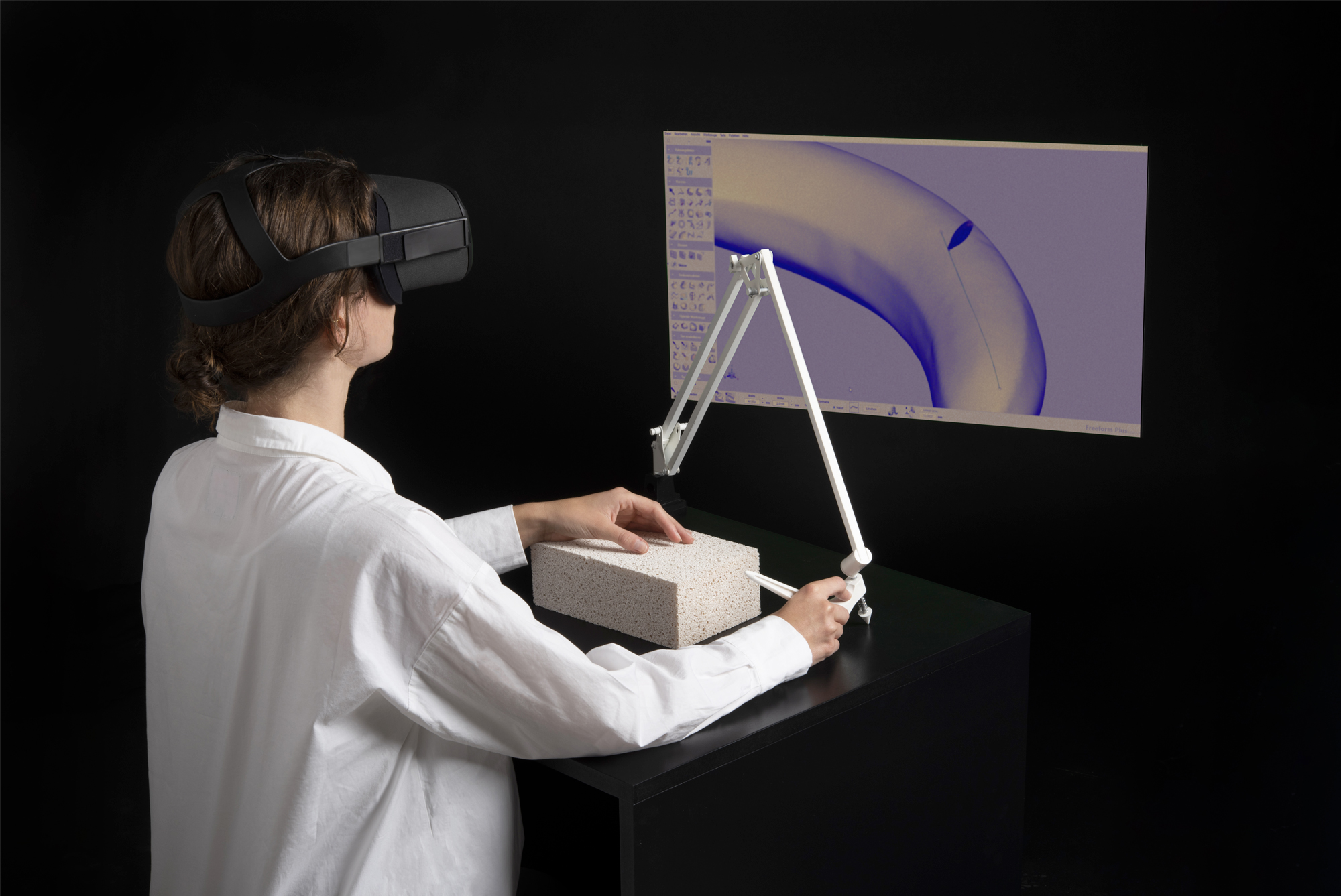

Mastering Digital Cutting

Die Digitalisierung verändert die Arbeitsumgebung von Chirurgen grundlegend: Für die Manipulation von Materie wird ein hybrider Interaktionsraum geschaffen, der die Profis von der Materie trennt und ihre Interventionen in den symbolischen Raum verlagert. Die Verlagerung chirurgischer Praktiken stellt den Bezug impliziten Wissens und erworbener manuellen Fähigkeiten in Frage. Wie berücksichtigt man professionelle Fähigkeiten und Intuition bei der Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen?

In diesem Forschungsprojekt wurden 10 Modalitäten entwickelt, die designspezifische Herausforderungen für das digitale Schneiden definieren. Erfahrbare Prototypen erkunden Konzepte der digitalen Materialität und der physischen Interaktion und berücksichtigen Bedingungen wie Zeitlichkeit und Geschicklichkeit. Zusätzlich tragen die Modalitäten zu einem interdisziplinären Verständnis der komplexen Interaktionsaufgaben bei und fördern neue Wege zur Entwicklung kollaborativer Roboterwerkzeuge.

Forensic Design

Dieses Projekt betrachtet Design als investigatives und forensisches Tool. Mit einer untersuchenden und aufdeckenden Arbeitsweise werden Missstände in der Biosphäre der Erde beleuchtet und für eine breite Masse erfahrbar gemacht. Zentral sind in diesem Prozess die Spuren, die bei umweltkriminellem Handeln hinterlassen werden. Anhand von beispielhaften Themenkomplexen wurde die forensische Arbeitsweise in der Gestaltung rund um das Thema Umweltkriminalität in Kurzprojekten erprobt. Abschließend wurde ein finaler Entwurf zu dem schwerwiegenden Umweltproblem des illegalen Holzeinschlages entwickelt.

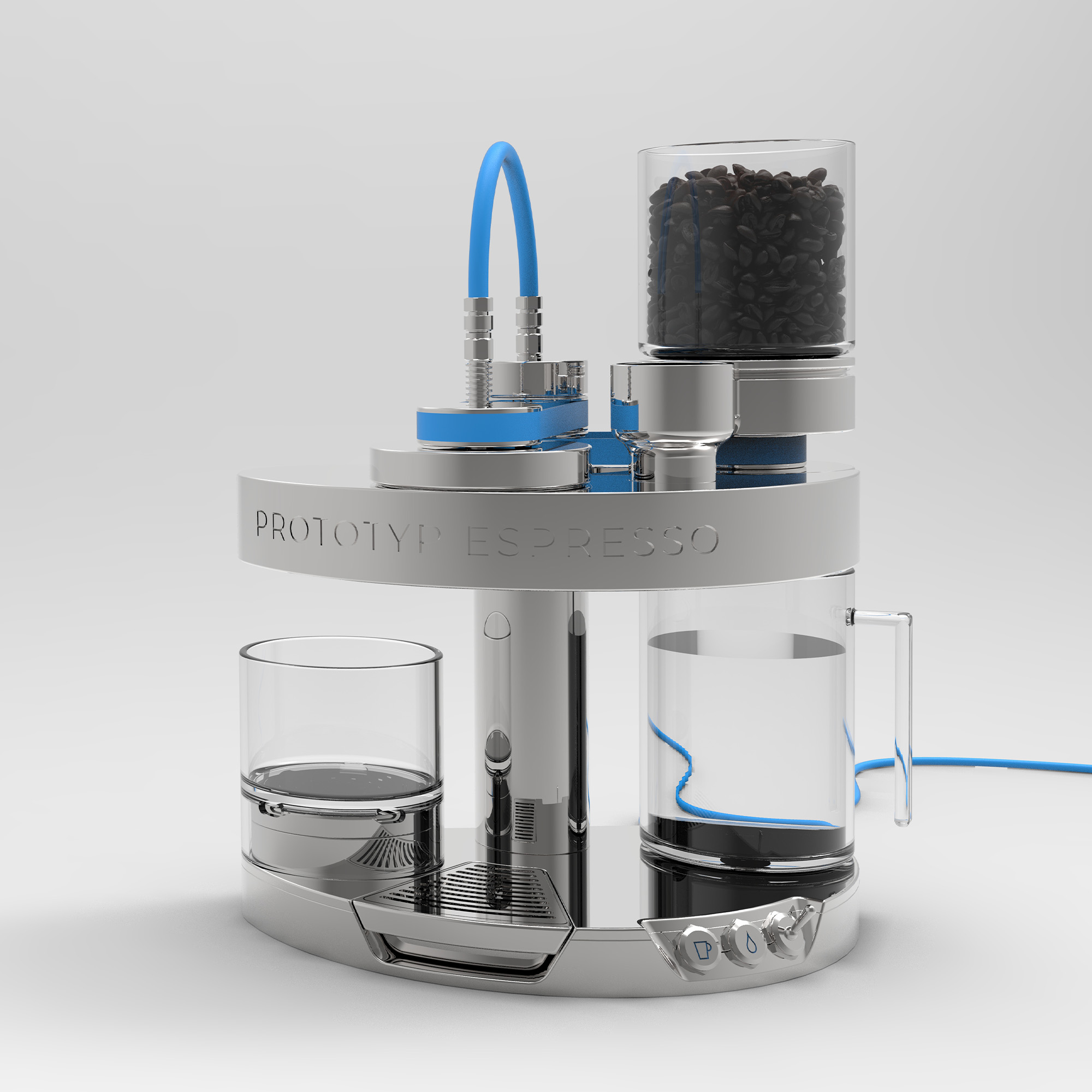

Right to Maintain

Wie kann Industriedesign dazu beitragen, dem Trend des „Buy, Use and Throw away“ entgegenzuwirken? Indem man den Nutzer*innen befähigt, einfache Reparaturen selbst durchzuführen, Einzelteile / Komponenten auszutauschen und so Produktlebenszyklen verlängert.

Prototyp Espresso demonstriert beispielhaft anhand eines von Grund auf neu entworfenen Espressovollautomaten, wie das aussehen könnte. Der Aufbau ist transparent, einfach und verständlich und der*die Nutzer*in kann die Maschine ohne besondere Fähigkeiten oder Werkzeuge instand halten. Die Einzelteile werden gesteckt oder sind rund und mit einem Gewinde versehen. Lediglich Standardteile wie Mahlscheiben oder Teile der Brühgruppe sind mit Schrauben befestigt. Kleine Hinweise wie farbig markierte Gewinde vereinfachen den Prozess weiter. Dadurch ist die Montage der Maschine einfach und hat, einem Puzzle ähnlich, einen Unterhaltungsfaktor. Der*die Nutzer*in soll so zur Instandhaltung motiviert werden und eine Bindung zum Produkt aufbauen

Happy Rackets

Was ist Brettball?

Zwei Schläger + ein Ball.

Wir spielen zusammen.

Wie wir wollen.

Wo wir wollen.

Free* heißt nicht geschenkt. Jede Person, die einen HappyRacket und einen Ball haben möchte, unterschreibt einen HappyContract. Es wird keine Zahlungsverpflichtung eingegangen, sondern eine Spielverpflichtung. Du zahlst nicht, dafür spielst du 🙂

Smartguard

Paradox: Radfahrende als nachhaltige Mobility User sind am meisten gefährdet. Smartguard, ein Wearable aus Smart Textiles, erhöht deren allg. Verkehrssicherheit. Zwei vibrierende Aktoren navigieren taktil und erhöhen die kontinuierliche Aufmerksamkeit. Musik wird bei Gefahrenmeldung gestoppt. Auf dem Kopf verteilte, textile Drucksensoren ermitteln im Crashszenario Härte und Lokalisierung der Krafteinwirkung. Ein Notsignal wird autonom an Rettungsdienst und nahe Verkehrsteilnehmende gesendet. Die Smartguard-App gibt Usern zudem Auskunft über ihre Vitalparameter. So werden sowohl die präventive Sicherheit als auch Unfallrettung optimiert und Radfahren gerade in urbanen Gebieten attraktiver. Smartguard leistet technologisch innovativ einen Beitrag zur nötigen Mobilitätswende. Die Umsetzung des Konzepts erfordert jedoch eine gesellschaftliche Debatte über bedingungslosen Datenschutz und Technologieoffenheit. Das Ziel: Skepsis bei Smart Textiles abbauen und das enorme Potenzial nutzen.

re:lab 2.0

Ziel des re:lab 2.0 ist die Verbesserung des Materialflusses hinsichtllich Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz auf dem khb-Hochschulcampus mithilfe kreativer Anstöße. Im Mittelpunkt dieser zweiten, auf meiner BA-Abschlussarbeit aufbauenden Projektphase stand der Bau eines Material-Kubus im Innenhof der Hochschule, der der sortierten Lagerung und dem Tausch von Altmaterialien dient und selbst ein Experiment zirkulärer Bauprinzipien ist. Weitere wichtige Bestandteile des Projekts waren die Aktion Schrottbuffet zur Erhebung lokaler Müll-/Materialdaten und zur Involvierung der Hochschulmitglieder sowie die Schaffung einer offiziellen re:lab-Tutor:innenstelle, die das Projekt über die ursprüngliche Konzeption hinaus fortführt und weiterentwickelt.

Technomorph

Technomorph ist ein, wie ein Bausatz zu verstehendes, modulares Gerüstsystem. Bestehend aus normierten Profil-Stangen und dezenten Verbinder-Elementen, ermöglicht es den Aufbau von Objekten unterschiedlichster Größenordnungen: Von Möbeln, über soziale Orte bis hin zu architektonischen Strukturen. Die Montage kann mit einfachem Werkzeug vorgenommen werden und ermöglicht so ein kollaboratives Erschaffen von Strukturen – einem Prozess, in dem die Kreativität der Nutzer*innen gefordert wird. Das System, als Unterkonstruktion für unterschiedliche Szenarien, bietet die Möglichkeit weitere Materialien (Plattenmaterialien) zu integrieren und nach Ablauf der Notwendigkeit, wieder in den ursprünglichen Kreislauf einzugliedern. Gestalterisch, sowie technisch nimmt das Projekt seinen Ursprung beim klassischen Gerüstbau. Diese Anmutung soll dazu anregen Möbel, Interieur und Orte in ihrer Lebensdauer und Veränderbarkeit neu zu verstehen und so die Frage nach zeitgemäßer Gestaltung (neu) zu befeuern.

Please Wait To Be Seated

Please Wait To Be Seated ist ein Sitzmöbel das nicht auf Grundlagen von generischen Körpernormen gestaltet wird. In der Produktgestaltung stellen begrenzt inklusive Leitbilder und Körpermaße die Basis fast aller industriellen Herstellungsprozesse dar. In Please Wait To Be Seated werden existierende Gestaltungsmethoden kritisch hinterfragt und durch einen inklusiven und geschlechtersensiblen Entwurfsprozess ersetzt. Mit Hilfe digitaler Bewegungserfassung und 3D-Scanning werden individuelle Körperformen analysiert und in die Gestaltung eingebunden. Mit Hilfe des formunabhängigen CNC-Rohrbiegeverfahrens werden die gewonnen Daten in ein greifbares Produkt implementiert. Durch die individuelle Gestaltung der Stuhllehnen werden die Benutzenden vor Einschränkungen und Gefahren, die üblicherweise durch die Normierung von Produkten verursacht werden können, geschützt.

The Reimagination of a Teapot

Beim Gestalten von Produkten werden geschlechtsspezifische Annahmen, Normen und Werte mitgestaltet. Diesem Ansatz folgend setzt sich die Arbeit „The Reimagination of a Teapot“ sowohl theoretisch als auch praktisch gestalterisch damit auseinander, wie diese Merkmale in alltäglichen Produkten erkannt werden können. Die Teekanne wird in einem explorativen Gestaltungsprozess zu einer Projektionsfläche, um Bekanntes zu hinterfragen und alternative Szenarien zu diskutieren.

Die insgesamt 15 Teekannen haben mehrere Ausgüsse, versetzte Henkel, können nur gemeinsam oder besser alleine genutzt werden. Sie erfordern ein mutiges Ausgießen oder vorsichtiges Herantasten und sollen in der gemeinsamen Nutzung dabei unterstützen, Normen, Materialien und unser Verhalten infrage zu stellen. Diese Arbeit kann als objektähnliche Sammlung verstanden werden, um alltägliche Produkte, ihren Gebrauch und ihr Design auf eine kritisch-feministische Weise zu betrachten.