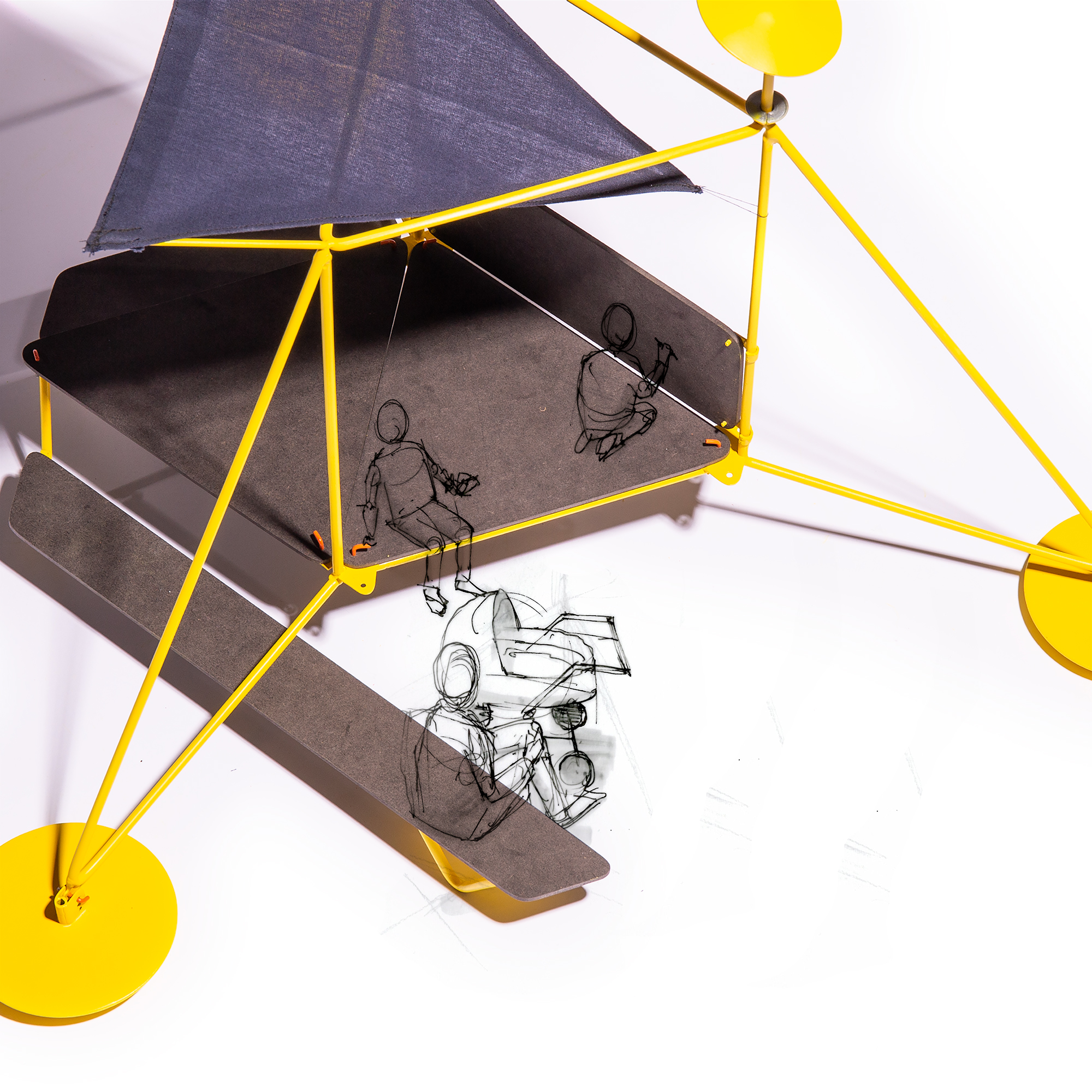

Ein Problem der Textilindustrie ist der hohe Anteil an verschwendetem Material, das bereits bei der Produktion von Kleidungsstücken entsteht.

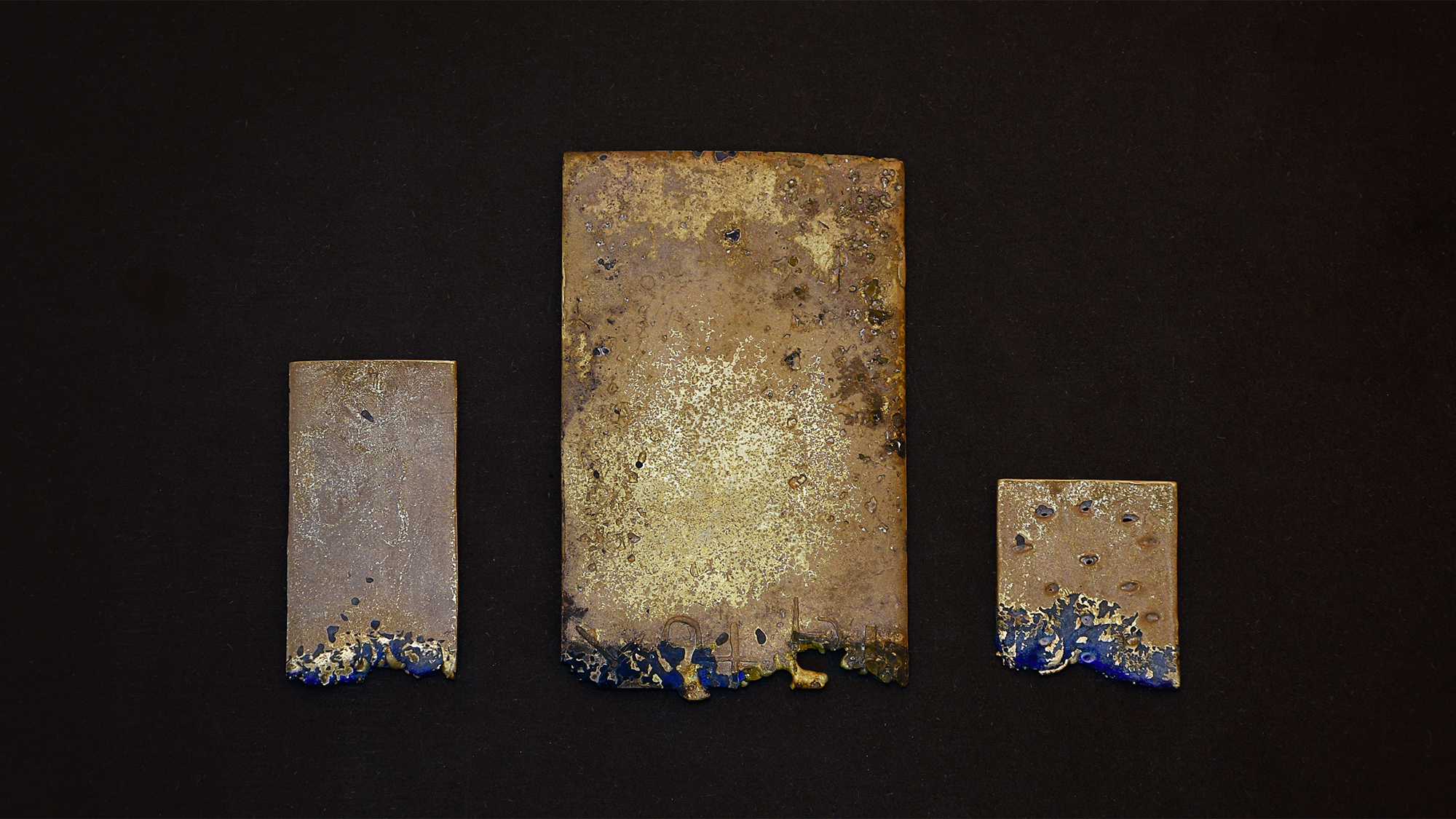

Mit der Bachelorarbeit „Less Waste More Garment“ werden konventionelle Schnittmuster so verändert und umstrukturiert, dass Materialverschnitt und Stoffverbrauch reduziert werden können, ohne auf die gewünschte Passform des Kleidungsstücks zu verzichten. Die Anwendbarkeit dieser schnitttechnischen Maßnahmen wird exemplarisch anhand von drei verschiedenen Kleidungsstücken demonstriert.