Die „SYNTH-Kollektion“ ist eine Hommage an ein neues Paradigma für das Kunsthandwerk, bei dem Design, handwerkliches Wissen und digitale Werkzeuge gemeinsam agieren, um ein traditionelles Handwerk zu bewahren und es den Bedingungen des 21. Jahrhunderts anzupassen.

Das Projekt ist eine Reinterpretation der traditionellen levantinischen Holzintarsien. Durch die Einführung neuer Technologien und Materialien entsteht eine neue Produktionsmethode, die das Vokabular dieses Handwerks zu erweitern versucht.

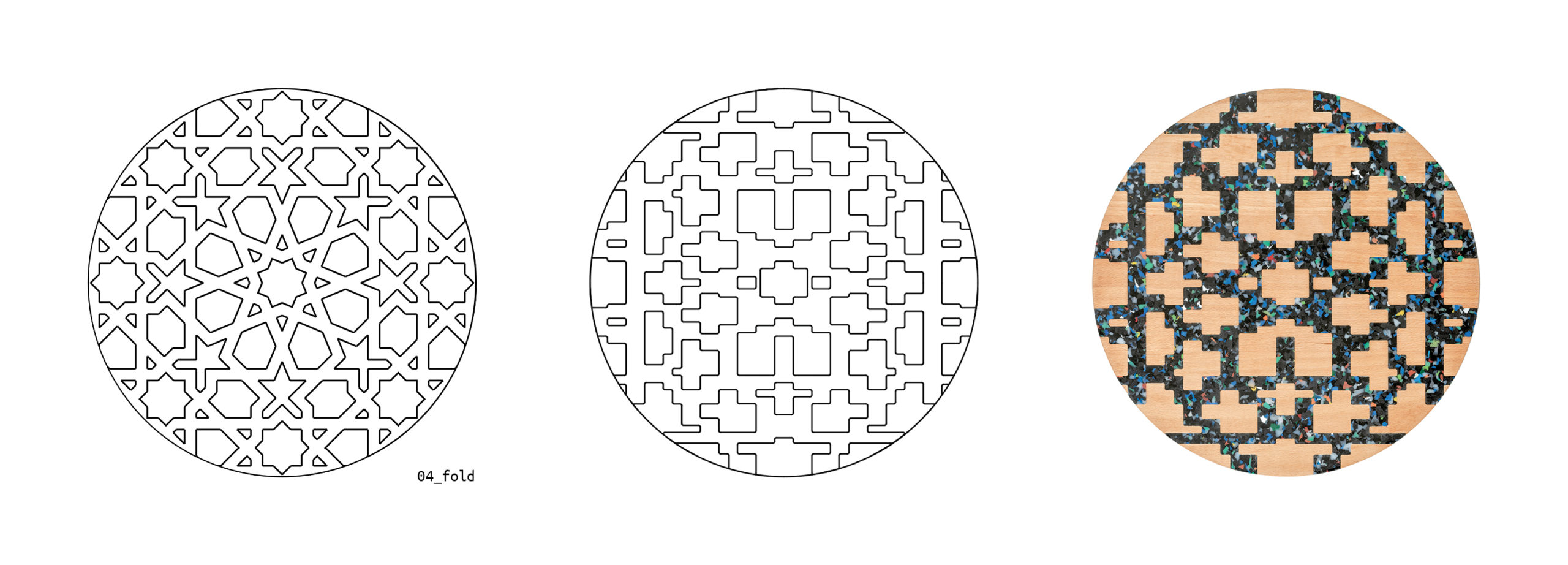

Die Kollektion besteht aus drei Beistelltischen, die die wichtigsten Musterfamilien der geometrischen islamischen Ornamentik (vier-, fünf-, sechsfache Symmetrie) repräsentieren. Drei bestehende, aus drei Regionen des Nahen Ostens stammende Muster wurden digital manipuliert, um ihnen das Bild von digitalisierten, verpixelten Mustern zu geben. Anschließend wurden sie in einem komplexen Prozess von präzisen Maschinen- und Handwerkstechniken umgesetzt.