Die Bachelor-Arbeit mit dem Titel „STONELINE“ befasst sich mit der Interaktion von Objekten im Außenbereich und deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Natur und Natürlichkeit. Durch den Einsatz organischer Oberflächenstrukturen bietet sie eine Lösung für den schwindenden Bezug zu Natur und Natürlichkeit an.

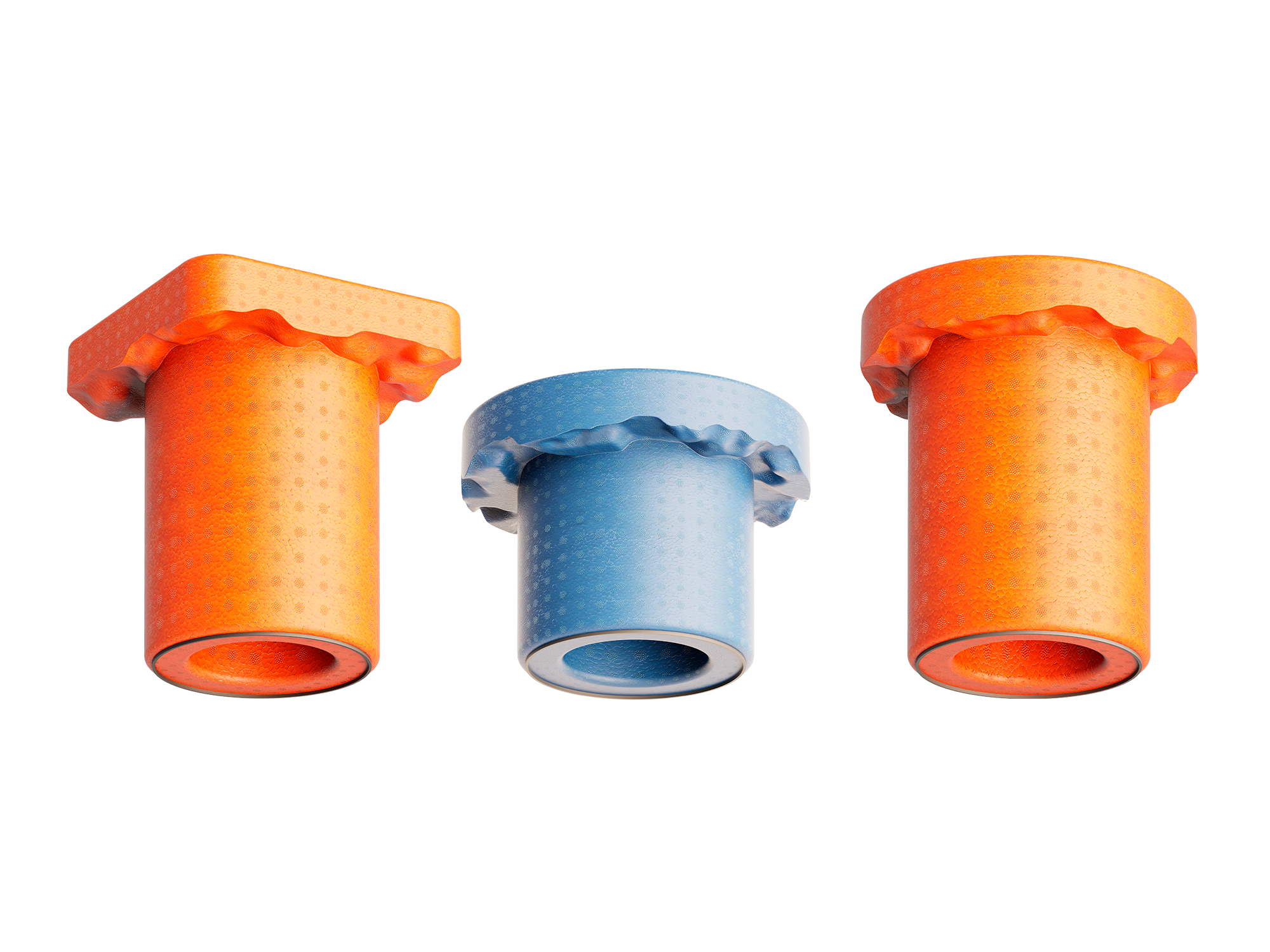

Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die haptisch-taktile Sitzflächenunterseite, die durch eine fotogrammetrisch stilisierte Steinstruktur verstärkt wird. Das recycelbare, abriebfeste und witterungsbeständige Material eignet sich besonders für den Außeneinsatz. Die Grundkörper bestehen aus einem Monomaterial und tragen somit zur Nachhaltigkeit des Produkts bei.

Die Arbeit fördert das Bewusstsein für die Wahrnehmung von Natur und Natürlichkeit im Freien und trägt zur Erhaltung der Umwelt bei, während sie dem Nutzer zugleich hohen Komfort bietet.