„chackochan“ ist das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit der japanischen Kultur und dem Einfluss des japanischen Buddhismus und Shintoismus auf das ästhetische Empfinden. Die gestalterischen Elemente von Licht und Schatten, Bewegung und Freiraum zwischen den Objekten wurden in diesen Objekten miteinander verbunden. Die Serie von drei Beistelltischen zeichnet sich unter anderem durch die einzigartige Fräsung der Tischplatte aus. Diese ermöglicht je nach Lichteinfall und Tisch unterschiedliche Schattenwürfe. Durch verschiedene Anordnungsmöglichkeiten kann der Schattenwurf zusätzlich verändert werden. Sowohl die Tische als auch die Tischplatten zeichnen sich durch Unterbrechungen zueinander aus und können sowohl für sich stehen als auch zusammen wirken.

Kategorie: Design Area

Shear Imagination

Trotz ihrer ökologischen und technischen Qualitäten wird regionale Schurwolle heute nur noch begrenzt genutzt – vielerorts wurde sie durch synthetische Materialien ersetzt oder findet in zu kleinen Märkten Anwendung, um das vorhandene Potenzial auszuschöpfen. Shear Imagination untersucht dieses Potenzial im Kontext des Lichtdesigns. Ein eigens entwickelter Prozess ermöglicht das freie Formen von Filz zu skulpturalen Leuchtkörpern. Dabei werden die natürlichen Eigenschaften des Materials – Wärme, Textur, Lichtdurchlässigkeit – gestalterisch neu interpretiert. Die entstandenen Objekte zeigen Wolle als funktionales Material mit ästhetischer und ökologischer Relevanz. Durch die lokale Verarbeitung können neue Wertschöpfungsketten erschlossen und bestehende Strukturen revitalisiert werden. Das Projekt versteht Gestaltung als Impulsgeber für Wandel und positioniert regionale Wolle als nachhaltige Alternative zu synthetischen Materialien.

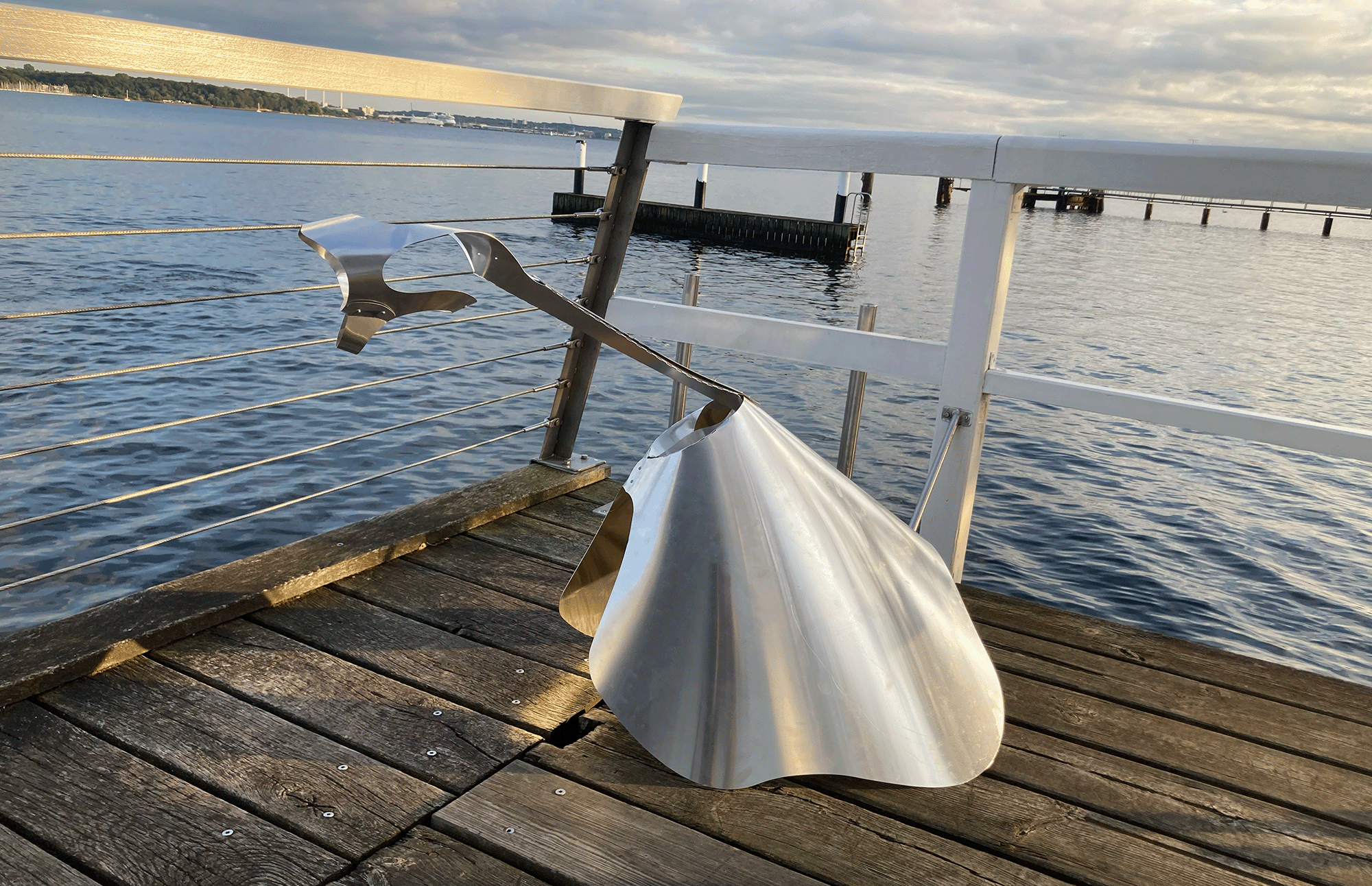

NESSIE

Heutzutage werden Algen meist unter Wasser auf langen Kunststoffleinen gezüchtet – ein Verfahren, das Plastikmüll in den Ozeanen hinterlässt und für kleinere Akteure kaum nutzbar ist, da es eine große Infrastruktur für die Verankerung verlangt. Dabei haben Algen als Ressource enormes Potenzial für biologisch abbaubare Kunststoffe, Textilien und Biokraftstoffe. Warum also den Zugang zum Anbau nicht erleichtern und gleichzeitig unsere Meere entlasten?

NESSIE ist eine ökologische, no-tech-Alternative: ein Edelstahlsystem aus einem einzigen Blech, das das Algenwachstum maximiert. Die glatte Oberfläche ermöglicht die natürliche Anhaftung der Algen; die Kegelform optimiert die Sonneneinstrahlung.

Statt geschweißtem Stahl ist es flach aus einem Monomaterial gefertigt, mit 16 Nieten direkt vor Ort biegbar – und spart Kosten, Lager- und Transportaufwand. NESSIE benötigt nur eine Schwimmkugel zur Befestigung, fügt sich harmonisch in die Küstenlandschaft ein und ist vollständig recycelbar.

Offen—bach

Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Offenlegung des Hainbachs, eines Bachs, der vertunnelt unter Offenbach verläuft. Es zeigt dabei beispielhaft, wie vertunnelte Bäche in Städten wieder erlebbar gemacht werden können. Im Rahmen dieses Projekts wurde außerdem ein allgemeingültiger Gestaltungskatalog für urbane Bachoffenlegungen erarbeitet. Das Konzept steigert die Lebensqualität, fördert die Ökologie und reduziert die Hochwassergefahr.

Emotional berührt der Entwurf, weil er etwas Unsichtbares wieder sichtbar macht. Er erzählt von der Geschichte des Ortes und verbindet Menschen über das Wasser miteinander. Er schafft Freiräume, in denen Menschen sich begegnen, Natur erleben und sich mit ihrer Stadt identifizieren können.

Der Hainbach steht dabei exemplarisch für zahlreiche unsichtbare Stadtbäche, die noch heute unter unseren Füßen verlaufen — ein verborgenes Potenzial für lebenswertere Städte.

Path Tiles

Unsere Bewegungen können wie eine Performance begriffen werden, wie etwas Flüchtiges, das nur im Moment existiert und nach der Vollendung weder sichtbar noch fassbar ist. Nur die Erinnerungen an das Erlebte bleiben als Spuren der Bewegung in unserem Geist erhalten. „Path Tiles“ nutzt GPS-Daten, um diese besonderen Momente individueller Erfahrung einzufangen und in Form von Mustern in die physische Welt des sicht- und tastbaren Textils zu übertragen. Es entsteht eine tiefe Bindung zwischen Mensch und Objekt.

Die Path Tiles Website ist ein Werkzeug, das Reisen in Form von GPS-Daten in strickbare Muster verwandelt. Die Ästhetik des Musters kann durch zusätzliche Verschiebung, Verzerrung und Spiegelung individualisiert werden. Das entstandene Muster wird dann in Form eines gestrickten Objekts zum Leben erweckt und wird zur materialisierten persönlichen Erfahrung.

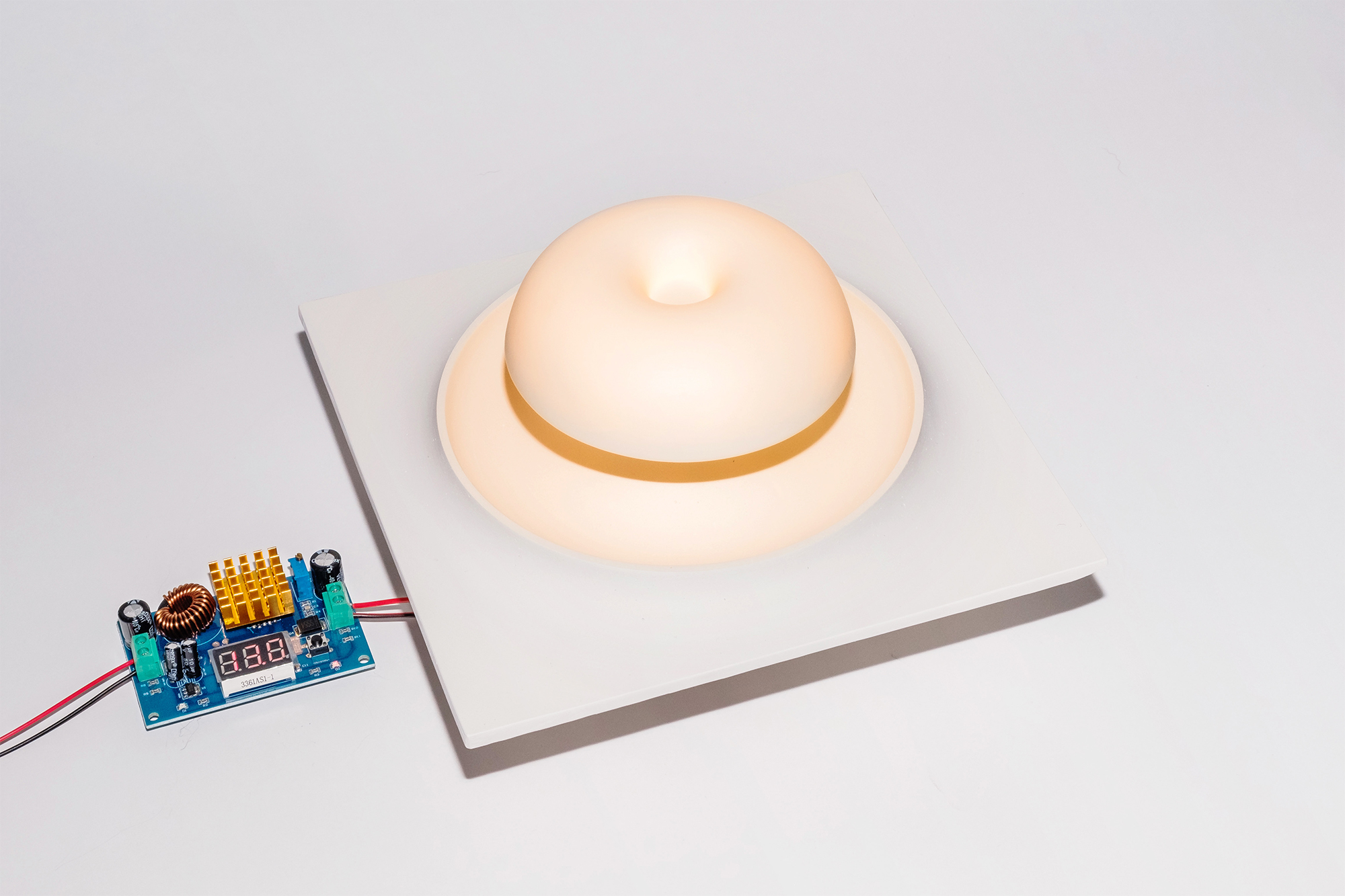

Leuchtfliese

Seit Jahrhunderten prägen Fliesen als schützende und schmückende Elemente unsere Wohnräume.

In meinem Projekt wird dieses traditionsreiche Objekt in einen zeitgenössischen Kontext überführt und um eine neue Funktion erweitert. Die Leuchtfliese vereint Oberfläche und Licht in einem interaktiven, raumbezogenen Gestaltungselement aus Porzellan. Ein Ultraschallsensor erfasst die Distanz von Personen und steuert die Reaktion der Fliese. Sie dimmt sich sanft auf, fährt leicht aus ihrer Fassung, dimmt sich bei Entfernung ab und fährt zurück. So entsteht eine physisch erfahrbare Beziehung zwischen Mensch und Raum.

Die Leuchtwirkung bricht mit dem statischen Strahlen herkömmlicher Lichtquellen und formt eine lebendige Atmosphäre.

Im Zusammenspiel von Handwerk und Technologie entstand eine spezielle Porzellanmasse, die Transluzenz und Robustheit vereint. Die Fliese wird so zu einem Ausdruck gelebter Materialkultur und verbindet technologische Innovation mit gestalterischer Kontinuität.

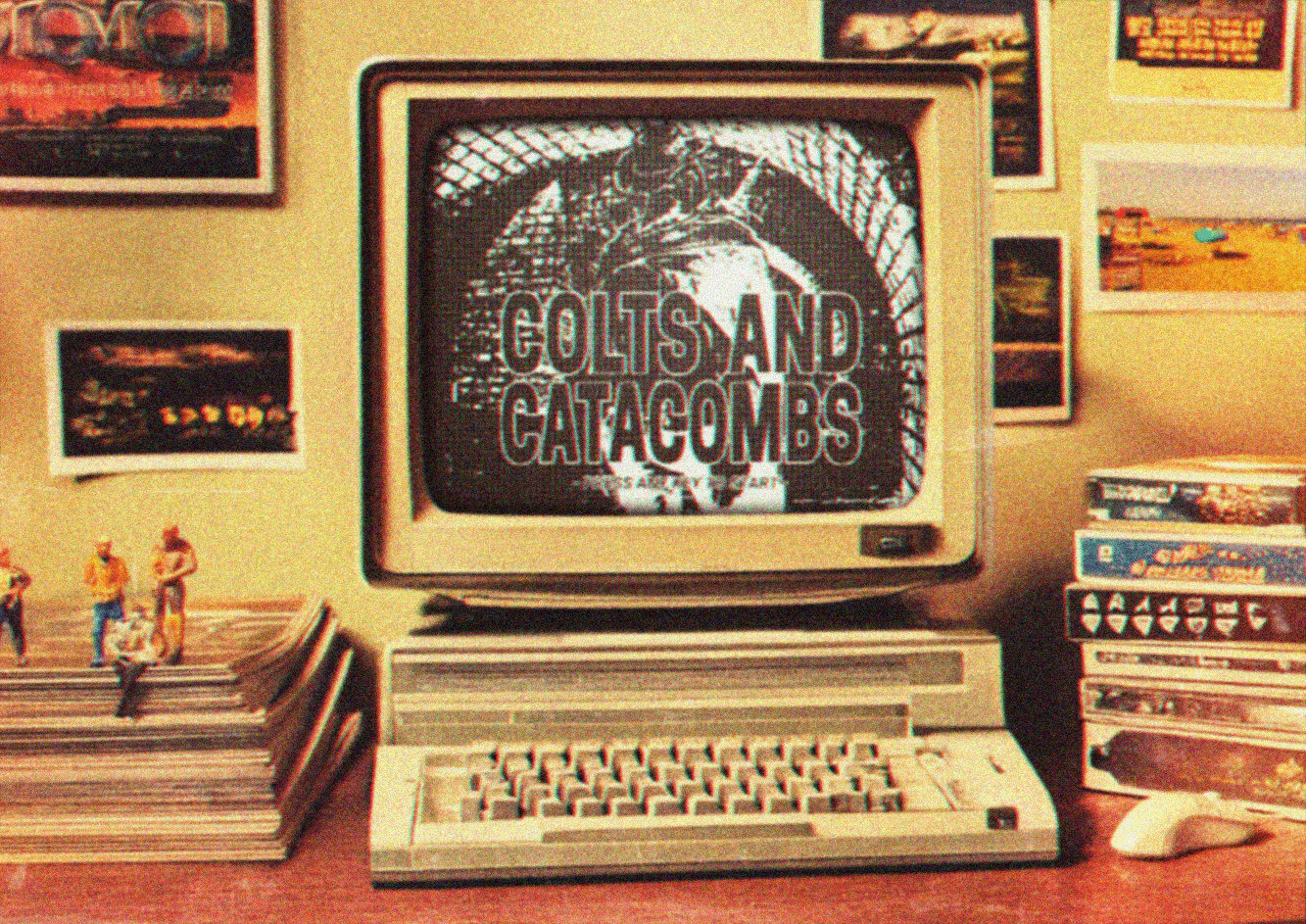

Colts & Catacombs

Colts & Catacombs ist das Abschlussprojekt meines Studiums und dokumentiert das fiktionale Spiel „Colts & Catacombs“.

Wir leben in einer Welt mit vielen Wahrheiten. Internet-Communities fördern das Entstehen von alternativen Narrativen und Erklärungen, einer Welt von eigenen Wahrheiten und Perspektiven, die innerhalb der abgekapselten Gruppen Gültigkeit besitzen.

Colts & Catacombs, das Spiel, welches ich in meiner Arbeit simuliere, lebt in dieser Grauzone. Im Moment des Erfahrens und Interagierens mit meinem Projekt erwacht es zum Leben.

Solange sich der/die Betrachter:In in dem „magischen Kreis“ befindet, sich also der Illusion des Gezeigten hingibt, existiert Colts & Catacombs, das bruchstückhafte Überbleibsel einer anderen Zeit.

Sobald man jedoch einen Schritt zurücknimmt, zerfällt die Fiktion und verwandelt sich, wie viele der selbstbestätigenden Wahrheiten und großen Geschichten, in Staub und leere Worte.

Schein Allein

Das Trompe-L’œil ist eine wichtige Stilrichtung der bildenden Kunst, die die menschliche Faszination mit Illusionen verbildlicht. Aus der Bedeutungsschwere, die die Darstellung von Materialien in dieser Technik erzeugt, können Möglichkeiten für die Anwendung in der Produktgestaltung entstehen. Diese Möglichkeiten soll Schein Allein untersuchen und in Gestalt bringen.

Second Hang

Second Hang ist ein Modul für halböffentliche Räume in urbanen Mietshäusern, das Nachbarschaften verbindet und alten Gegenständen eine zweite Chance gibt. Durch vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten bietet Second Hang Raum für zu verschenkende Objekte. Der Akt des Verschenkens fördert zwischenmenschliche Beziehungen und das Gemeinschaftsgefühl. Mit seiner einfachen und vielseitigen Zusammensetzung ermöglicht Second Hang viele Modulvarianten und erleichtert den nachbarschaftlichen Dialog und die gegenseitige Unterstützung.

Second Hang besteht aus einer Gitterstruktur aus quadratischen Aluminiumrohren, die durch standardisierte Verbindungselemente zu verschiedenen Modulen arrangiert werden können. Um größere Gegenstände zu verstauen, gibt es Körbe, die an verstellbaren Haken befestigt werden. Textilien werden mithilfe von Kleiderbügeln an die Gitterstruktur gehängt. Durch den Einsatz von Schichtholzplatten werden Sitzmöglichkeiten oder zusätzlicher Stauraum kreiert.

Ornament und Massenproduktion

Das Ornament galt lange als Gegensatz zur industriellen Fertigung – als überflüssig, irrational, nicht normierbar. Doch diese Trennung ist ein Dogma. Ornament ist mehr als Zierde: Es strukturiert, gliedert, verweist, trägt. Diese Arbeit hinterfragt die Idee des Ornaments im industriellen Kontext und sucht nach einer gestalterischen Synthese: Wie kann Ornament nicht aufgesetzt, sondern integraler Bestandteil der Massenproduktion werden?

Das standardisierte Aluminiumprofil steht hier als Sinnbild funktionaler Reduktion. Durch den gezielten Eingriff wird es manipuliert, um eine zweite Ordnung sichtbar zu machen: eine ornamentale Struktur, die nicht gegen das Material arbeitet, sondern aus dessen industrieller Logik heraus entwickelt wird. Daraus entstehen drei Möbel: Hocker, Tisch und Leuchte mit Ornament. Sie untersuchen, wie Ornament in einfachen Alltagsobjekten wirkt.