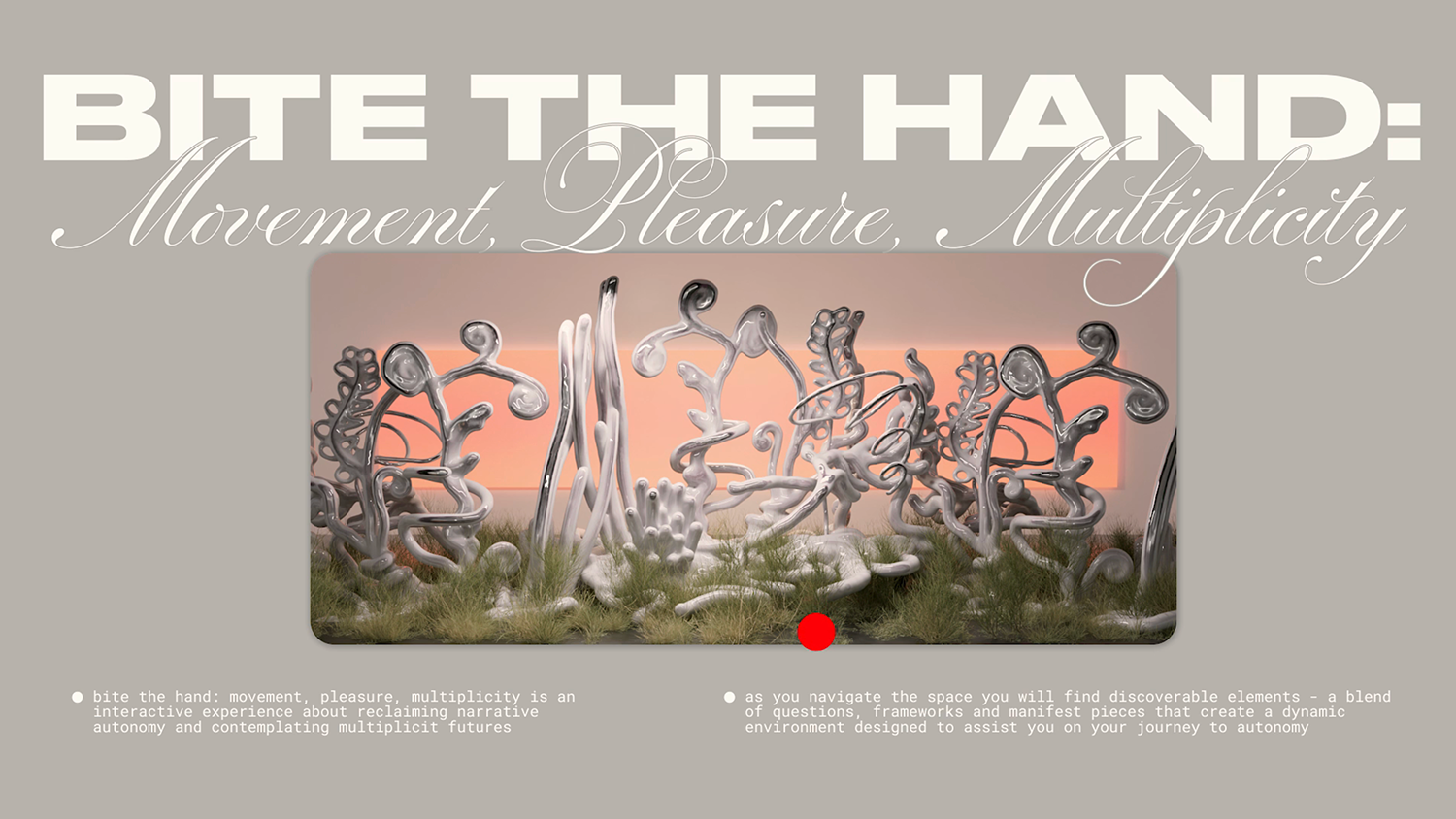

BITE THE HAND: Movement, Pleasure, Multiplicity ist eine interaktive Erfahrung über die Rückeroberung narrativer Autonomie und das Nachdenken über multiple Zukünfte. Inspiriert von Denker*innen wie Haraway, Lorde, Le Guin und Fisher sowie Filmen wie La Haine, Brokeback Mountain und The Color of Pomegranates, untersucht das Projekt, wie Geschichten Wahrnehmung formen und dominante Weltanschauungen und Strukturen aufrechterhalten.

Während du den Raum erkundest, triffst du auf entdeckbare Elemente – eine Mischung aus Fragen, Rahmenwerken und Manifest-Fragmenten –, die eine dynamische Umgebung schaffen und dich auf deinem Weg zur Autonomie unterstützen.

Verwurzelt in der Nostalgie des semi-frühen Internets, verbindet die Erfahrung poetische Bewegung, Widerspruch und eine rhizomatische Struktur, die binärer Logik widersteht.

Anstatt Antworten zu geben, eröffnet BITE THE HAND einen Raum für Reflexion und narrative Autonomie.

Kategorie: experimental design

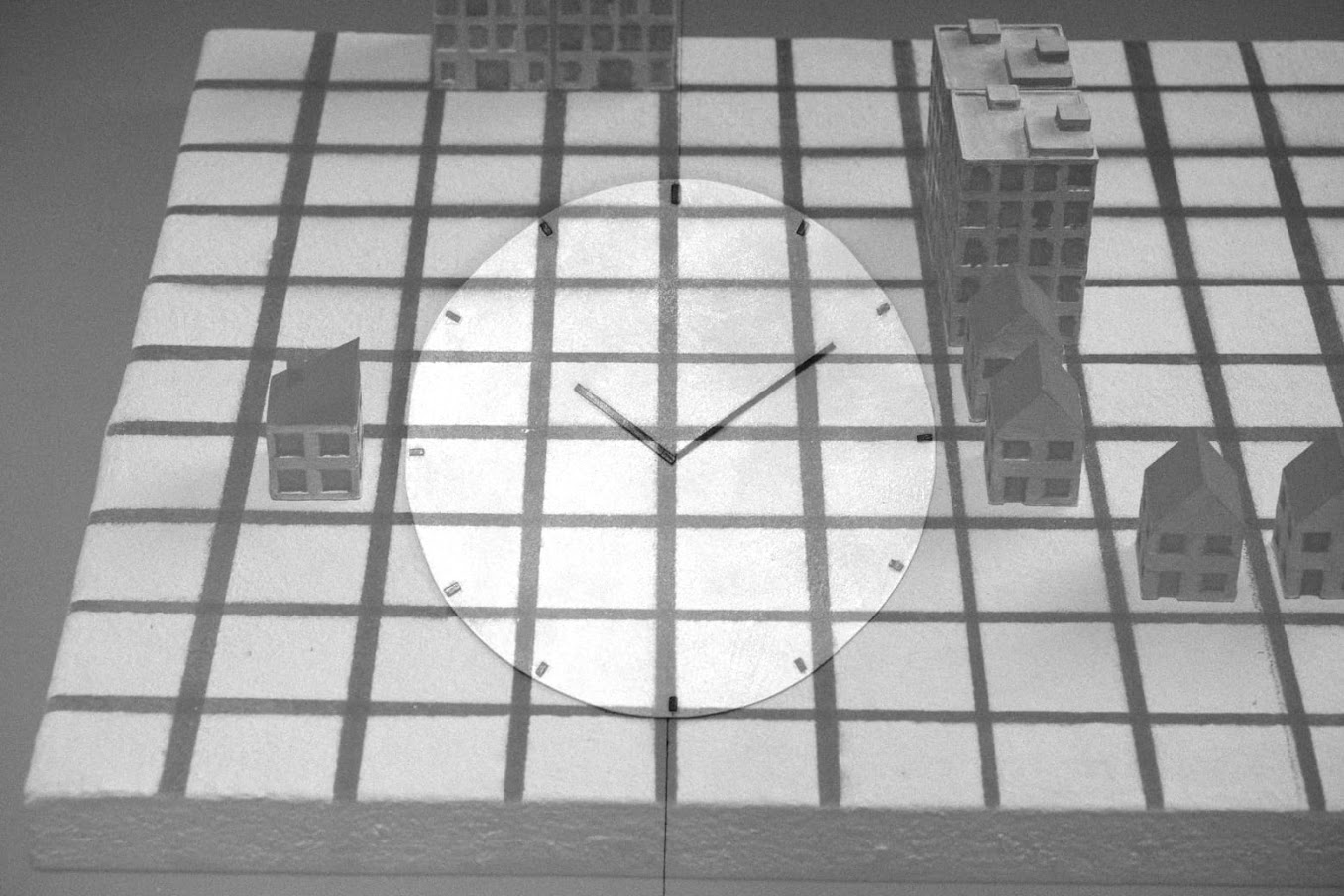

Tool zur gemeinschaftlichen Raumerfahrung

Das Tool setzt in der ersten Phase eines Projekts an, in dem es um die gemeinschaftliche Gestaltung eines neuen kollektiven Orts geht.

Es ermöglicht unterschiedlichen Gruppen, Räume und Vorstellungen erfahrbar zu machen und Gegebenheiten zu erforschen. Dabei schließt es Menschen mit ein, denen eine räumliche Vorstellung schwerfällt.

Unter Anleitung wird in einer gemeinsamen Aktion das Tool von einem Teil der Partizipierenden wie ein Kleidungsstück getragen. Durch deren Bewegung im Raum bilden sich neue Räume, werden Bereiche umschlossen oder die Strukturen verändert. Die gesamte Gruppe steht im ständigen Austausch, wo sich das Tool platziert. Beide Teile der Gruppe machen ihre jeweils eigene Raumerfahrung, dabei tauschen sie ständig ihre Rollen.

Nur durch die Kommunikation und das Zusammenwirken der Gruppe wird das Tool nutzbar. Alle sind aufeinander angewiesen und keine Person kann alleine Entscheidungen treffen, da jede Bewegung den Austausch miteinander erfordert.

Wollen

Diese Arbeit beschäftigt sich mit entwerteter Wolle aus Thüringen und der Frage, wie wir auf den Wert lokaler Wolle aufmerksam machen können. Aufgrund ökonomischer Entwicklungen hat diese Wolle stark an monetärem Wert verloren; aber woher kommt diese Entwertung überhaupt? Was bedeutet das für Schäferinnen, und welche Haltung können Gestalterinnen in diesem Diskurs einnehmen?

Aus der Überzeugung heraus, dass Wolle dennoch eine wertvolle Ressource ist, bin ich der Frage nachgegangen,

wie das Wissen über Abfallwolle zugänglich sein kann. Entstanden ist ein Kommunikationsobjekt, das alle Sinne anspricht und als Einstieg für eine niederschwellige Informationsvermittlung und Verstärker dieses Diskurses fungiert. Es geht darum, die extrem prekäre Realität von Wolle als Abfallstoff durch eine romantisierte Darstellung des Materials hervorzuheben und durch diese Diskrepanz Interesse für das Thema zu wecken. Ziel ist es, zur Steigerung der Wertschätzung lokaler Wolle beizutragen.

SUMO

SUMO ist ein 2,80 m großes, pinkes Wesen – eine überdimensionale, weiche Stoffskulptur, die zum Verweilen einlädt. SUMO verbindet spielerische Monumentalität mit der Idee des Müßiggangs und stellt die Frage: Warum fällt es uns so schwer, nichts zu tun? Mit seiner auffälligen Präsenz im semi-öffentlichen Raum (beispielsweise im Büro, der Bibliothek oder der Uni) schafft es einen sichtbaren Ort für Entspannung und fordert dazu auf, Pausen ohne Scham zu nehmen.

Durch seine flexible Konstruktion mit Karabinern an den Ohren und Laschen an den Beinen kann es in verschiedene Positionen gebracht und mit der Umgebung verbunden werden. So kann SUMO ein Sessel, eine Möglichkeit zum Füße hochlegen, eine Liege und vieles Weitere sein. SUMO ist mehr als ein Möbelstück, es ist ein Statement für die Notwendigkeit des Nichtstuns in einer Gesellschaft, die Produktivität über alles stellt.

Sitzordnung

„Sitzordnung“ ist ein experimenteller Kurzfilm, der sich mit Macht und ihren Wirkungen im visuellen Kontext beschäftigt. Er zeigt, wie sich Hierarchien zwischen Menschen langsam aufbauen, festigen und schließlich in Isolation und Stillstand enden können. Durch den gezielten Einsatz von Farben, Bildausschnitten und Körperpositionen wird Macht nicht nur dargestellt, sondern direkt spürbar gemacht. Der Film fragt, wie Dominanz entsteht – nicht durch offensichtliche Gewalt, sondern durch kleine Verschiebungen im Raum, in der Aufmerksamkeit und im Verhalten. Dabei geht es auch darum, wie Menschen sich anpassen, unterordnen oder versuchen, dagegen anzukämpfen. Statt einer klassischen Geschichte zeigt der Film eine dichte Bildsprache, die als Sinnbild für gesellschaftliche Strukturen steht. Das Projekt lädt dazu ein, gewohnte Perspektiven zu hinterfragen und schärft das Bewusstsein für die Mechanismen sozialer Hierarchien.

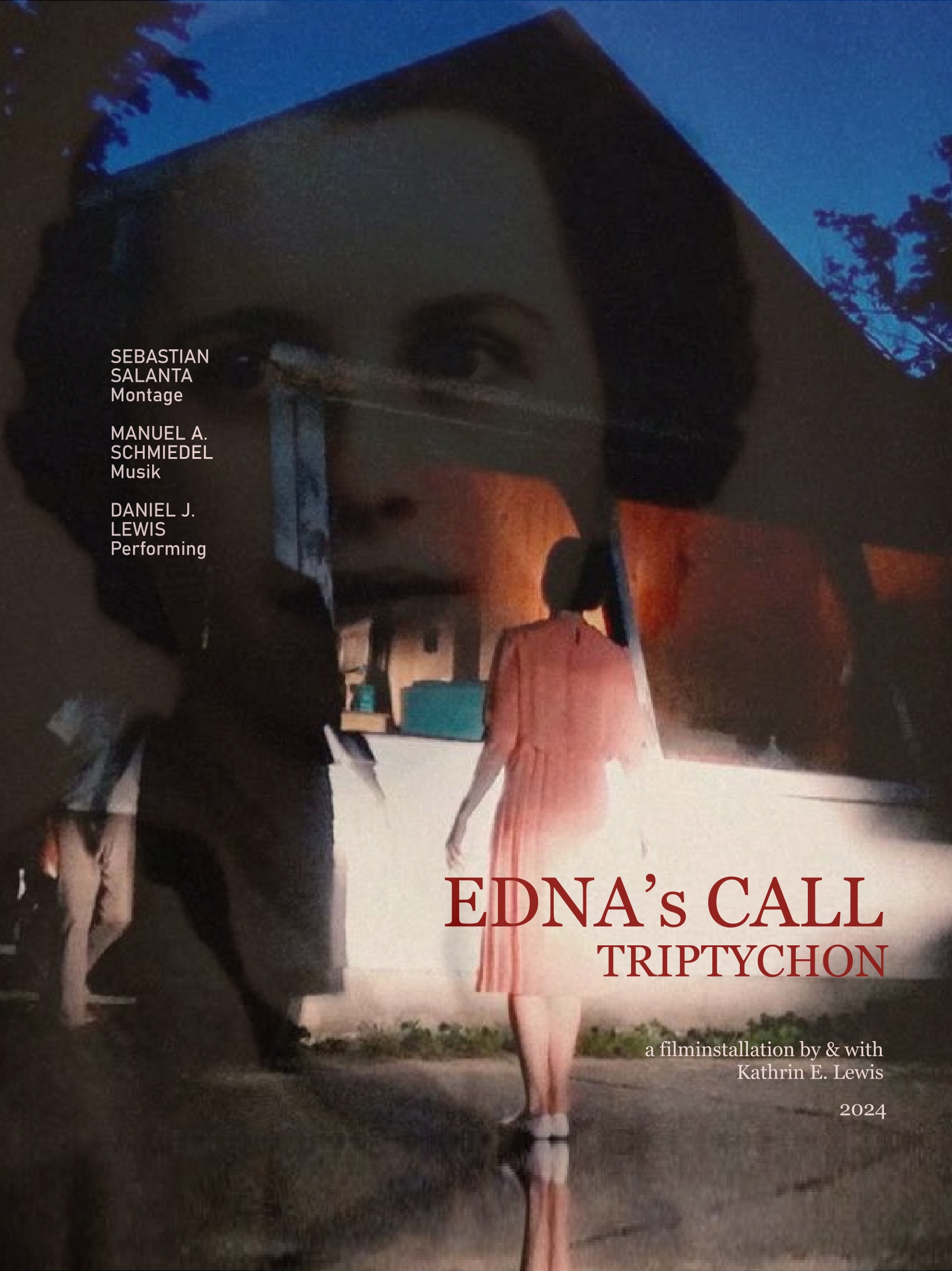

Edna’s Call – Triptychon

„Wann immer wir denken, dass wir Erinnerungen produzieren, sind wir in Wirklichkeit mit Formen des Werdens beschäftigt.“ — Deleuze & Guattari

Das experimentelle Filmprojekt Edna’s Call erforscht transgenerationale Verbundenheit und die Vater-Tochter-Beziehung zu Lebzeiten. Die deutsch-amerikanische Kathrin und ihr US-amerikanischer Vater Daniel (seit 1974 als Schreiner/Tänzer in Deutschland) erkunden das unheimliche Haus der verstorbenen (Groß-)Eltern in den USA. Die Reise ermöglicht durch Erinnerungsstücke und gemeinsame Erlebnisse eine tiefere Verbindung zum Ort, zueinander und zu (Groß-)Mutter Edna (*1919), die 1944 in New York Schauspielerin werden wollte.

Drei Videos zeigen verwebte Ebenen: Narrationen ergänzen sich, laufen an anderer Stelle auseinander, finden wieder zusammen. Verknüpft wird Archivierungsarbeit mit künstlerischer Inszenierung, um Familiengeschichte, Identität und die reintegrierende Kraft der Versöhnung zu erleben.

Elementum

Elementum ist ein Entwurf, der exemplarisch eine Methode zur dreidimensionalen Verformung von Holz untersucht. Das Holz wird dabei ausschließlich durch Spannung verformt – ohne den Einsatz von Dampfbiegen oder Formverleimen. Der Fokus des Entwurfs liegt auf der Erprobung und Evaluierung dieser Methode, die am Beispiel einer Liege untersucht wird.

Ein aus Holz ausgeschnittenes „Stadionrund“ bildet den Rahmen für eine textile Sitz- und Liegefläche. Der Rahmen wird mithilfe von Spanngurten in Form gebracht, auf ein Metallgestell montiert und anschließend mit Textil bespannt. Nach der Montage halten Bespannung und Gestell das Holz in Form – die Gurte sind nicht mehr nötig. Die Kurven des Rahmens wölben sich auf und zeichnen die Spannung nach. So entsteht aus dem flachen Holzrahmen ein Volumen. Diese Konstruktion ermöglicht es, die Liege flach zu verpacken und zu transportieren. Die Liege bietet Platz für zwei Personen und durch ihre gewölbten Kurven eine komfortable Kopfstütze.

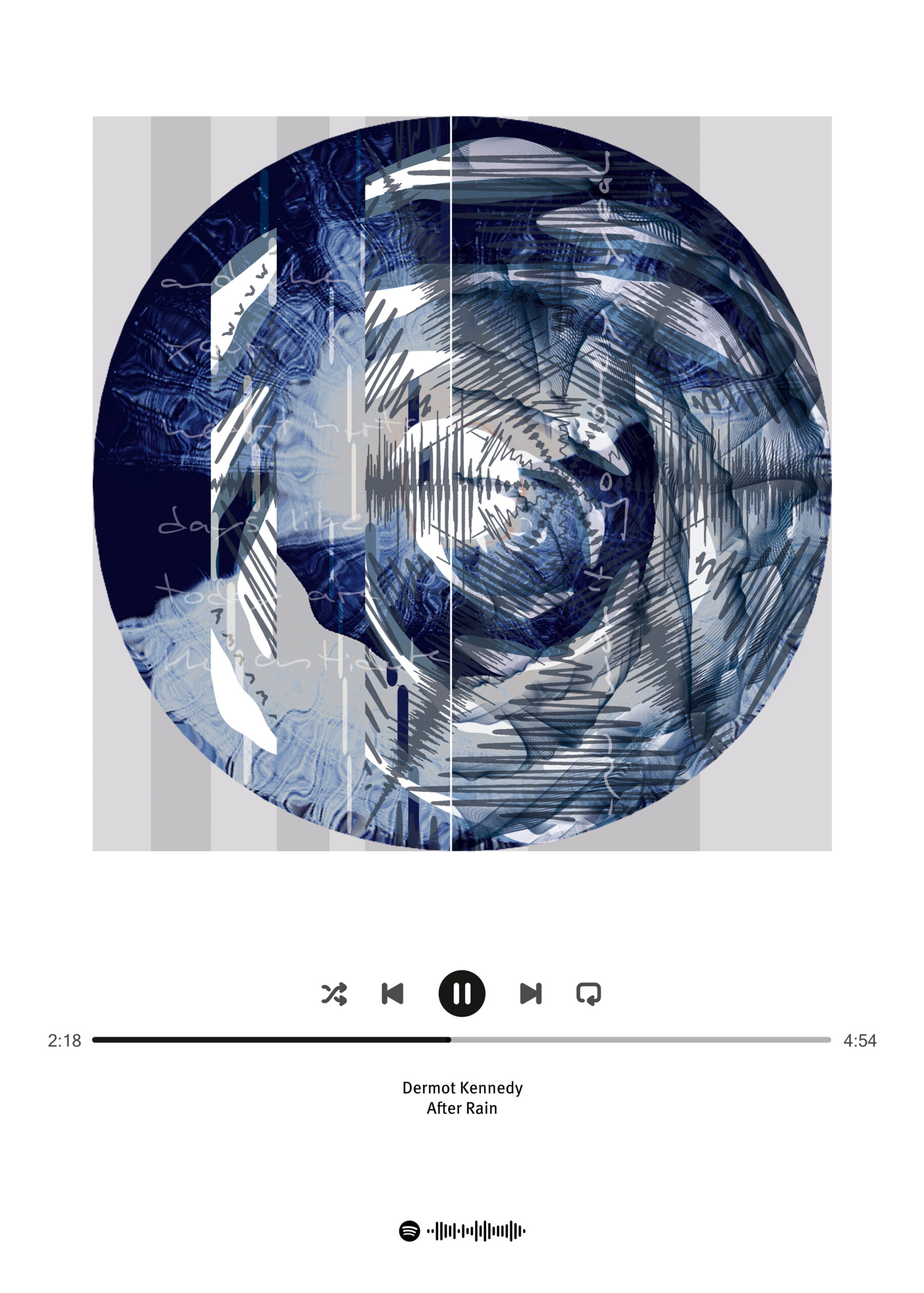

Play. Pause. Design.

Um der Bildsprache von Musik einen Ansatz zu bieten, der nicht nur Emotionen mit Melodie und Klang verbindet, sondern auch technische und physikalische Aspekte des Entstehungsprozesses und der Produktion berücksichtigt, wurde ein Musikstück analysiert und auf Basis der einzelnen isolierten Spuren eine Bildsprache entwickelt, die wie eine visuelle Übersetzung funktioniert.

Mithilfe von stem splitting wurde das Musikstück After Rain von Dermot Kennedy in seine einzelnen musikalischen Spuren aufgeschlüsselt: Gesang, Gitarre, Streicher, Bass und Drums. Jede Spur wurde isoliert betrachtet und grafisch herausgearbeitet. Aus der technischen Darstellung der vorhandenen Tonsignale wurde für jede Spur ein eigenes repräsentatives grafisches Element entwickelt. Abschließend wurden die Spuren entsprechend der Liedstruktur zu einem grafischen Gesamtgefüge zusammengesetzt, woraus sich eine visuelle Übersetzung des Musikstücks offenbart.

Fragments

Mit experimentellen Ansätzen im traditionellen keramischen Gießen erkundet die Serie FRAGMENTS die faszinierende Ästhetik von Zerstörung und Erneuerung. Jedes Gefäß fängt das fragile Gleichgewicht zwischen Enden und Neuanfängen ein – wie ein Phönix, der aus der Asche steigt.

Das Zusammenspiel unregelmäßiger Oberflächen, scharfer Kanten und markanter Ecken verleiht jedem Stück seine charakteristische rohe Schönheit. Formen und Texturen entstehen durch die gezielte Zerstörung fester Gipsformen und vereinen dabei sowohl Gewalt als auch Zufall.

Geleitet von einem stark taktilen und experimentellen Ansatz wird jede Oberfläche individuell gestaltet, sodass unverwechselbare skulpturale Unikate entstehen.

Die Gefäße werden mittels eines modularen Systems gefertigt, bei dem einzelne Formelemente zu unzähligen einzigartigen Konstellationen gestapelt werden – so zahlreich und vielfältig wie die Sterne am Himmel.

FRAGMENTS spiegelt einen Prozess wider, der im Machen, Berühren und Erleben verwurzelt ist – ein Dialog zwischen Hand, Material und Transformation.

353

Die Videoinstallation 353 führt durch eine visuelle Dokumentation persönlicher Dinge zur Sensibilisierung und Reflexion des individuellen Konsumverhaltens. Die aus dem alltäglichen Gebrauch der Dinge abgeleiteten Inszenierungen offenbaren den skurrilen und ausufernden Konsum, der im Alltag oft ungesehen bleibt. Der Umgang mit den Dingen in ihrer Gesamtheit erlaubt eine humorvolle und zugleich ernsthafte Darstellung dieses Konsumverhaltens und dient als visuelle Zählung. Die Inszenierungen sind unerwartet und nicht belehrend, um die Auseinandersetzung mit dem Thema so zugänglich wie möglich zu machen. Die Kritik an unserem Konsum soll durch die Zurschaustellung der Dinge und der massenhaften Inszenierung deutlich werden und zu einer selbstständigen Einordnung durch die Betrachter:innen führen. Die Auswahl der dargestellten Dinge erfolgt mit der Intention, dass sich jede:r damit identifizieren, sich angesprochen fühlen, direkte Vergleiche ziehen und sich eine Meinung bilden kann.