Eine promenadologische und gestalterische Auseinandersetzung mit den Stadtteilen Saarbrückens Mitte, die Architektur, soziale Bewegungen, vergessenes Handwerk und kulturelle Vielfalt durch Porzellandesign und Souvenirgestaltung in den Fokus rückt.

Mit der erlernten Methodik kann ich den Forschungsprozess im Bereich Research Design auch auf andere Städte, Regionen oder Länder anwenden.

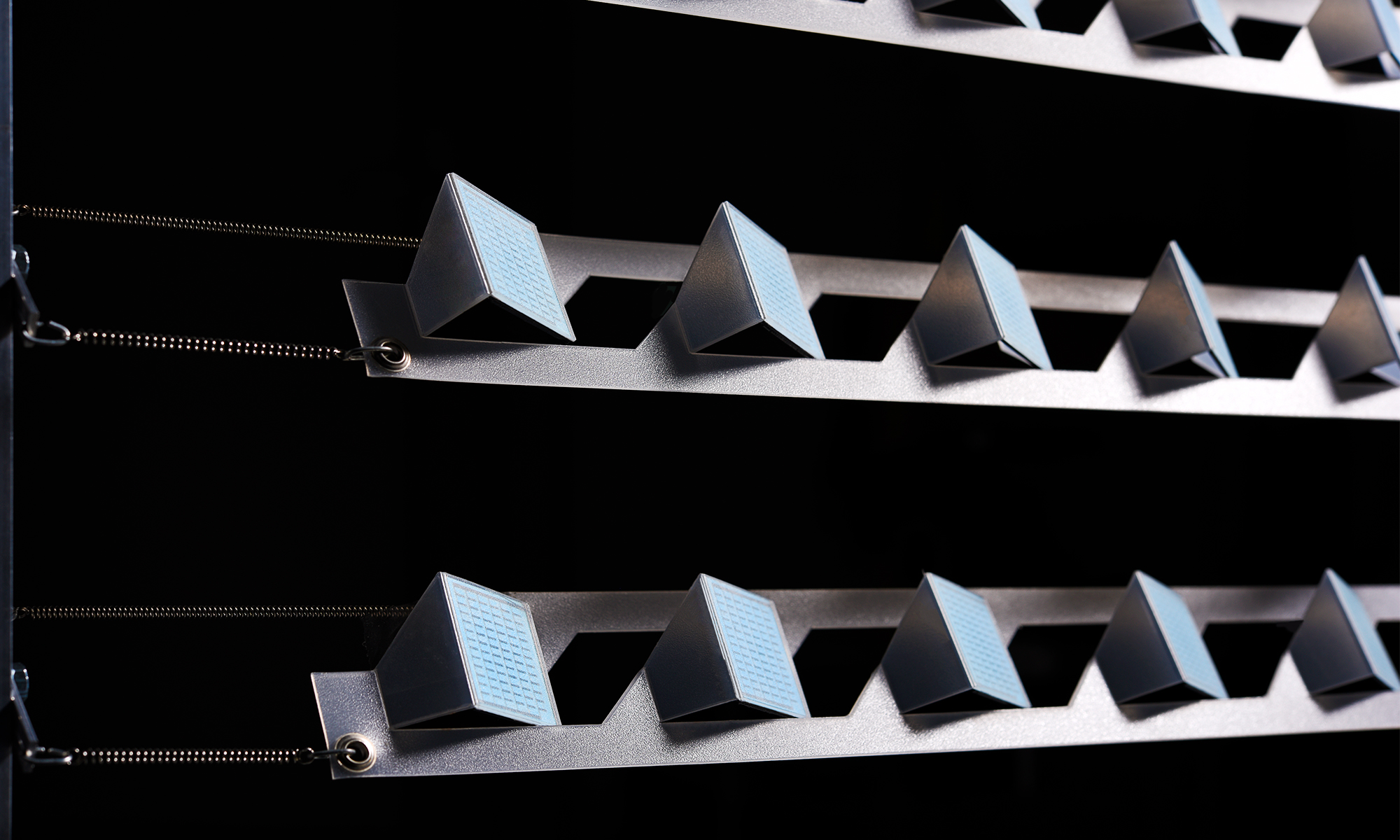

Zudem entwickelte ich eine Praktik zur Verbesserung der Souvenirgestaltung im Porzellandesign. Dabei analysierte und überarbeitete ich die klassische und wenig nachhaltige Herstellungsmethode der Gipssprengform, um eine kontrolliertere Herstellung von hinterschnittenen Objekten zu ermöglichen. Ein weiteres Merkmal der Gipsformen ist die einfache Austauschbarkeit der Gipssegmente, was zu einer nachhaltigeren Verwendung führt.

Im Bereich der Dienstleistung können verschiedene Gestaltungselemente kombiniert werden, um im Bausatzverfahren individuelle Unikate zu schaffen.