Kitsch wird oft als geschmacklos, sentimental oder oberflächlich abgewertet – obwohl er Emotionen, Teilhabe und Zugänglichkeit ermöglichen kann. Die Bachelorarbeit „Werte und Kitsch“ untersucht diese Diskrepanz und legt offen, inwiefern gesellschaftliche Normen und Machtverhältnisse zu dieser Abwertung beitragen. Dazu werden die tatsächliche Wirkung sowie die Inhalte und Qualitäten von Kitsch analysiert. Auf dieser Grundlage entsteht eine Sammlung aus fünf kommunikativen Objekten und ein Manifest, das Kitsch als politischen Ausdruck neu verhandelt. Die Arbeit versteht Design als gesellschaftliches Werkzeug: nicht nur zur Problemlösung, sondern als Mittel zur Reflexion, zum Infragestellen und Sichtbarmachen. Sie zeigt, dass Gestaltung dann wirksam ist, wenn sie Emotionalität zulässt, Vielfalt fördert – und veraltete Denkstrukturen aktiv hinterfragt, statt sie weiterzutragen.

Kategorie: design research

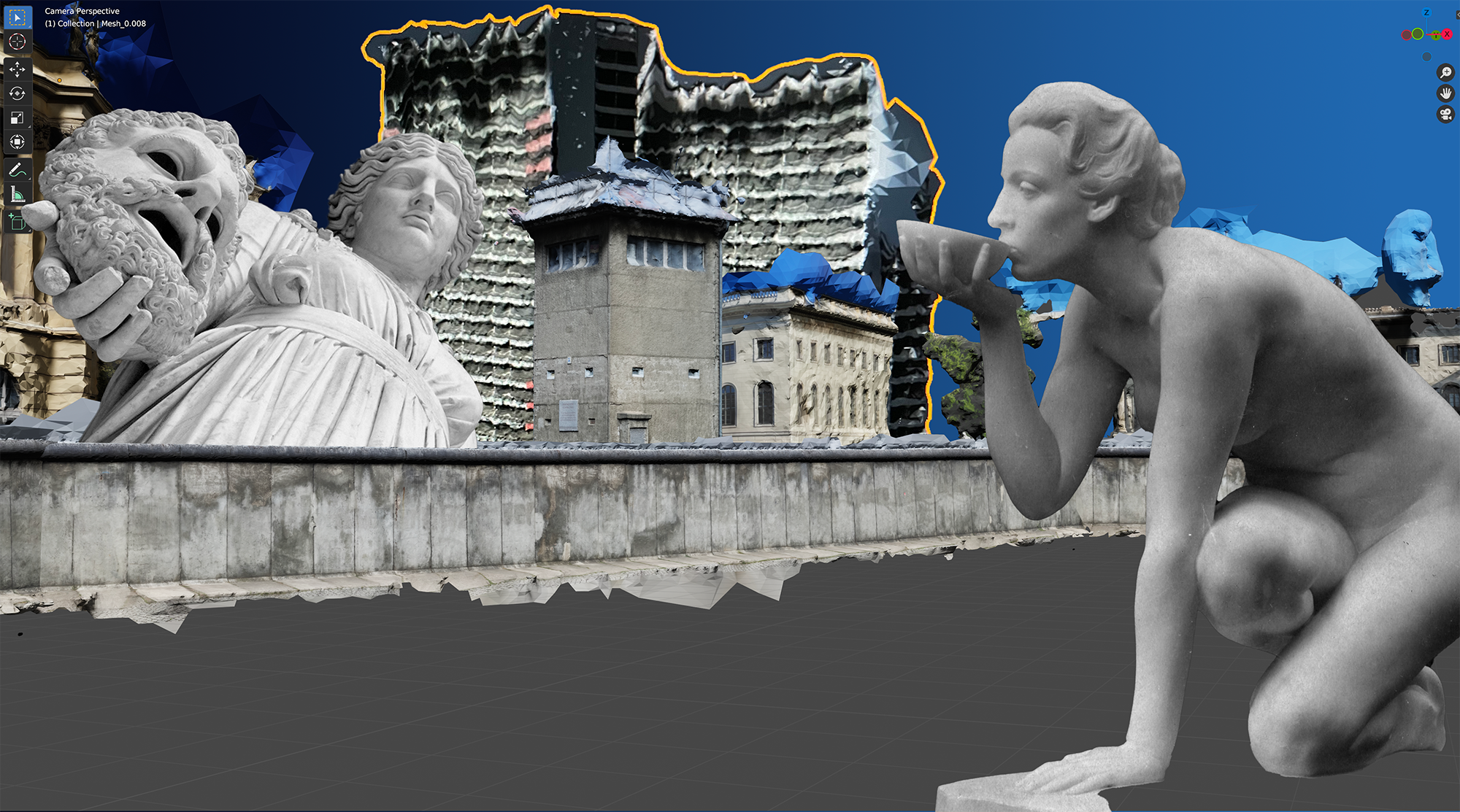

Fluid Landscape Conditions

Das Projekt »Fluid Landscape Conditions« beschäftigt sich mit der Dekonstruktion, dem Unlearning und der Dekolonisierung traditioneller Designnormen, insbesondere im Web. Es reflektiert, wer Zugang zur Gestaltung und zum Coding hat und welche visuellen Konventionen im Web reproduziert werden. Ziel ist es, Perspektiven zu eröffnen, die Subjektivität in der Gestaltung betonen und den konservativ etablierten Regeln des Grafikdesigns und der digitalen Ästhetik einen differenzierten Vorschlag entgegensetzen.

Es gibt zwei Designs für eine Website.

Darauf aufbauend verbindet das Projekt geopolitische Fragestellungen mit der Reflexion über sich verändernde Landschaften und Designkonventionen. Es stellt Fragen nach der Bewahrung und dem Umgang mit Vergänglichkeit sowie der Akzeptanz von Veränderung und Nicht-Wissen.

Believing in Together

In Zeiten globaler Krisen wird es immer wichtiger, nach alternativen Arbeitsmodellen zu suchen, die nicht auf einem Gegen-, Unter- oder Übereinander basieren. Obwohl es Kollektive schon sehr lange und in allen Arbeits- und Lebensbereichen gibt, werden sie noch immer stark unterschätzt.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich eine Reise nach Mexiko, Chile, Australien und Indonesien unternommen, um dort sechzehn Kollektive in unterschiedlichen Kontexten kennenzulernen und von ihnen zu lernen. Das Ergebnis dieses partizipativen Forschungsprojekts zielt nicht darauf ab, Theorien kreativer Zusammenarbeit zu erklären, sondern zeigt aus verschiedenen Perspektiven, was geschieht, wenn Menschen an das Miteinander glauben.

Es ist ein spielerisches Manifest dafür, mutig Türen ins Unbekannte zu öffnen – und die eigenen weit offen zu lassen, damit auch andere Menschen (und Katzen!) eintreten können.

AURA_1989: GEGENWART WIRD VERGANGENHEIT

Ausgehend von der Frage, was von einer vermeintlichen Ost-Identität nach 35 Jahren Wiedervereinigung geblieben ist, untersucht das Projekt erinnerungskulturelle Narrative jenseits der Verkürzung auf die SED-Diktatur. Die Arbeit zielt auf eine multiperspektivische Auseinandersetzung mit gelebten Realitäten in der DDR und fragt nach ihrer Relevanz im heutigen Stadtraum. Oral-History-Interviews bilden die Grundlage für eine gestalterische Intervention am Marx-Engels-Forum in Berlin: ein Prototyp für eine augmentierte Erinnerungslandschaft, die sich über die ehemalige sozialistische Zentrumsfläche Berlins erstreckt. Die Artefakte der Ost-Moderne werden dabei als Träger subjektiver Erinnerungen neu kontextualisiert. Mit Blick auf neue Medienformate und Zielgruppen entsteht eine interaktive Form der Geschichtsvermittlung zwischen Stadt, Gedächtnis und digitaler Erweiterung – ein Raum für Erinnerung jenseits des binären Erzählens.

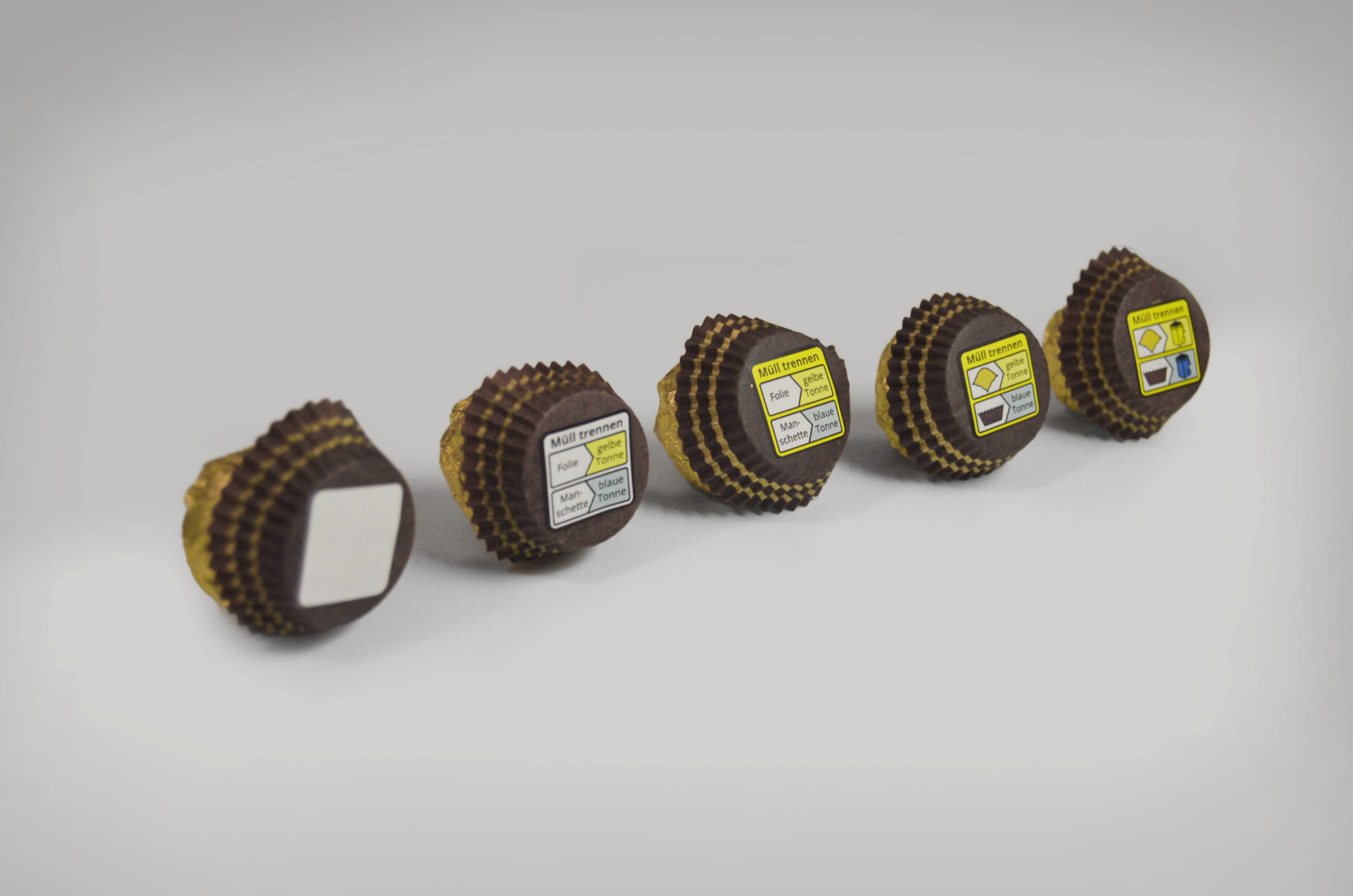

Effektivität von Entsorgungshinweisen auf Lebensmittelverpackungen

Da ein erheblicher Teil des Recyclingpotenzials durch fehlerhafte Entsorgungen in privaten Haushalten verloren geht, tragen zunehmend mehr Lebensmittelverpackungen Entsorgungshinweise. Diese Arbeit untersucht quantitativ, ob solche Hinweise tatsächlich das Potenzial besitzen, das Trennverhalten zu verbessern. Dafür wurden vier Hinweise für die Verpackung einer Schokoladenpraline entworfen und in einer Studie mit 120 Teilnehmenden getestet. Die Varianten unterscheiden sich hinsichtlich der Informationsdarstellung (Piktogramme und/oder Text) sowie farblicher oder keiner Hervorhebung. Zwei der Varianten führten deutlich häufiger zu einer korrekten Entsorgung als die Basisvariante ohne Hinweis. Die Ergebnisse liefern erste evidenzbasierte Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Gestaltung von Entsorgungshinweisen. Zudem lassen sich erste Empfehlungen zu Gestaltungselementen ableiten, die jedoch in Folgeuntersuchungen genauer betrachtet werden sollten.

Design for a World We Want to Live in

Design ist von Natur aus ein soziales Thema. Das untrennbare Zusammenspiel von Materiellem und Sozialem zeigt den tiefgreifenden Einfluss von Design auf die Systeme unserer Welt und entbindet keine Designer*in von der Verantwortung für die Auswirkungen ihrer Gestaltungen. Dies gilt sowohl für die komplexesten denkbaren Probleme als auch für die scheinbar einfachsten.

Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Komplexität unserer Welt und der Notwendigkeit, dass Design darin agiert.

Eine Möglichkeit, sich dieser Komplexität zu nähern, besteht darin, die Welt als ein weites, miteinander verbundenes System mit unzähligen Netzwerken und Abhängigkeiten zu betrachten. In dieser Sichtweise ist das Design und die Produktion jedes Produkts oder Konzepts Teil dieser Netzwerke und hat immer Auswirkungen auf sie – sei es materiell, sozial, natürlich, historisch oder politisch.

Durch die Untersuchung des scheinbar banalen Objekts Türgriff als symbolisches und charakteristisches Objekt werden diese Netzwerke offengelegt, analysiert, kritisch hinterfragt und in Kontext gesetzt, um neue Wege des Gestaltens für eine Welt zu finden, in der wir leben möchten.

block to blob

Plastikobjekte umgeben uns täglich; ihre glänzenden Oberflächen verdecken dabei ihre natürlichen Ursprünge. In seinem Diplomprojekt an der HfG Karlsruhe untersucht Lukas Klein kritisch Plastik als allgegenwärtiges, doch anonymes Material. Mittels Text und Video verfolgt „block to blob“ die verborgenen Wege der Kunststoffe und macht die zur Produktion benötigten Industrielandschaften sichtbar. Karlsruhe, Endpunkt der Transalpinen Pipeline – einer der wichtigsten Ölpipelines Deutschlands – wird zum zentralen Ort des petro-industriellen Komplexes. Die Reise endet in einem elsässischen Wald, wo eine natürlich auftretende Erdölquelle die organische Ausgangssubstanz des Plastiks offenbart.

Farbe im Designstudium

Ausgangspunkt ist die Hypothese der Farbscheu in gestalterischen Feldern: Ein Vorbehalt gegen Farbe und eine Unsicherheit hinsichtlich der Verwendung von Farbe bewirken häufig eine Beschränkung auf das achromatische Spektrum. Ungeschickte Farbigkeit kann schnell alles verderben.

Die Arbeit untersucht im ersten Teil „Überblick“ die Situation der Farblehre in gestalterischen Studiengängen in Deutschland. 156 Design-Studiengänge im engeren Sinne wurden nach Schlagworten zu Farbe durchkämmt und ausgewertet.

Der zweite Teil „Rückblick“ wirft schlaglichtartig einen Blick auf historische Ursachen heutiger Farbscheu und der angeblichen Nachrangigkeit der Farbe hinter der Form.

Der dritte Teil „Farbgespräche“ umfasst Interviews mit Farblehrenden aus verschiedenen Disziplinen: Produktdesign, Mediendesign, Kommunikationsdesign, Innenarchitektur, Architektur, Restaurierung.

Im vierten und letzten Teil „Ausblick“ werden Ansätze zur Aktualisierung heutigen Farbunterrichts aufgezeigt.

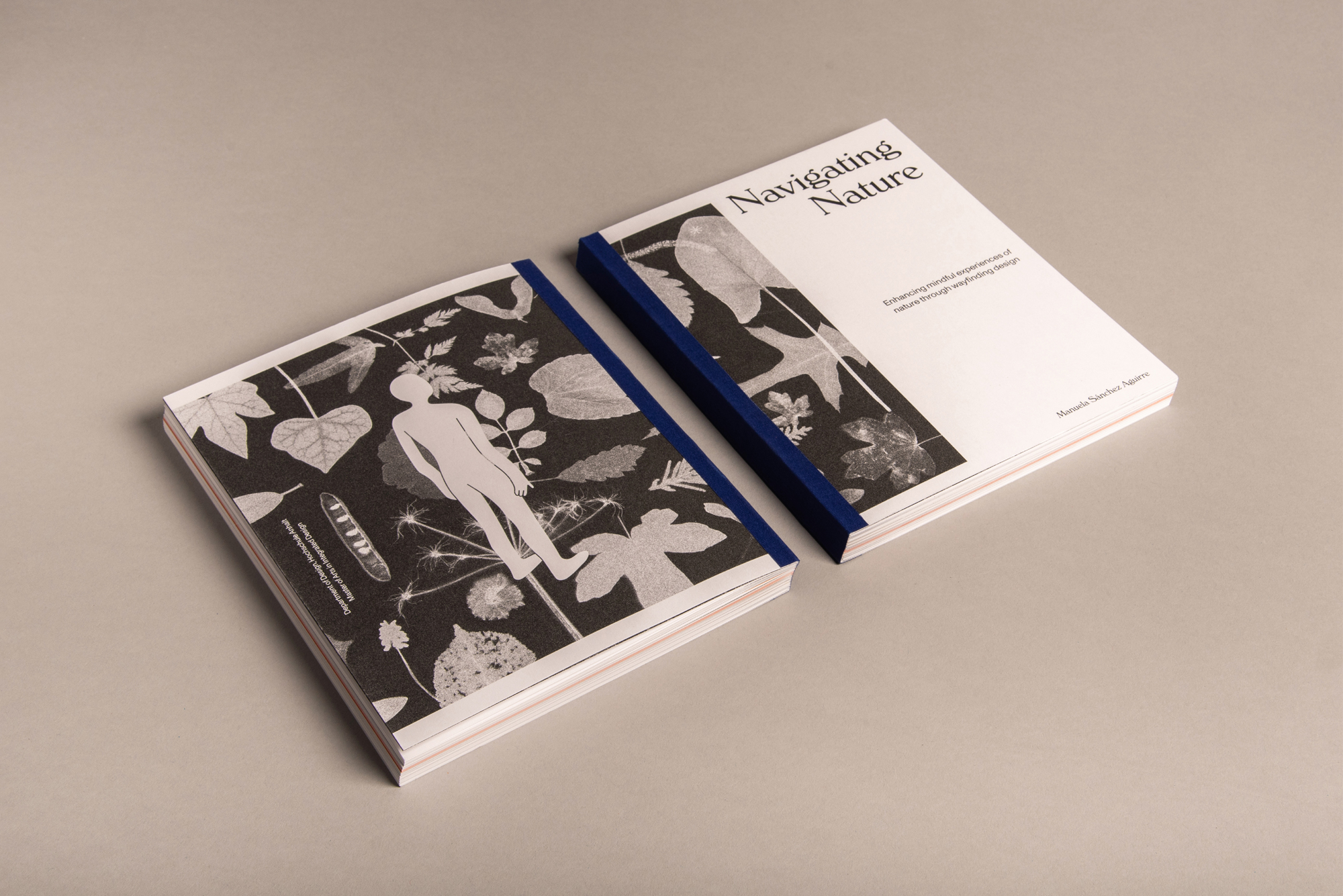

Navigating Nature

Navigating Nature beschäftigt sich mit der Entfremdung des Menschen von der Natur, die uns daran hindert, unsere Existenz als Teil eines Beziehungsgeflechts mit anderen Lebewesen und der Umwelt zu erkennen.

Auf einem vernetzten Planeten sind Designer*innen dazu aufgerufen, die Grenzen ihres Fachgebiets zu erweitern. Das Projekt untersucht, wie ökologisches Bewusstsein durch Achtsamkeitsprinzipien in das Wayfinding Design (Orientierungs- und Leitsysteme) integriert werden kann. Der Ansatz ist, dass Leitsysteme sich über die reine effiziente Wegführung von A nach B hinaus entwickeln können, um das Bewusstsein für den Weg selbst zu schärfen. Die Reise soll nicht nur dem Erreichen eines Ortes dienen, sondern dem Erleben der Phänomene, die unterwegs stattfinden.

Mithilfe von Literaturrecherche, Research through Design und phänomenologischen Methoden wurde ein konzeptioneller Rahmen für achtsames Wayfinding entwickelt, der in der Gestaltung von Schildern Anwendung findet, welche sensorische Erlebnisse als Orientierungspunkte einbeziehen.

Diese Arbeit versteht Design als Schaffung von Bedeutung statt von Objekten — ein Design, das unsere grundlegende Verbundenheit mit der natürlichen Welt fördert.

learning by using

„we shape our tools, and thereafter our tools shape us“ (john m. culkin)

der einfluss von produkten ist omnipräsent. die arbeit ‚learning by using’ deckt auf, dass dieser sich nicht nur auf das verhalten von nutzer:innen erstreckt, sondern direkt deren wissen beeinflusst. so helfen bspw. navigationsgeräte, die richtige route zu finden, wirken sich aber negativ auf den natürlichen orientierungssinn aus.

die arbeit überführt das phänomen der lernerfahrung in ein theoretisches modell und leitet daraus einen gestaltungsansatz ab, der gestalter:innen befähigt, produkte mit neuem mehrwert zu gestalten. der ansatz besteht aus sechs gestaltungsprinzipien und der learning experience methode (lxd-methode), die sich problemlos in bestehende gestaltungsprozesse integrieren lassen. diese werkzeuge werden in der arbeit an demonstratoren angewandt: u. a. ein taschenrechner, durch welchen die nutzer:innen rechnen lernen, oder ein wasserspender für mehr verantwortungsbewusstsein im umgang mit wasser.