Bis vor 100 Jahren waren langlebige Produkte und Reparaturen selbstverständlich, heute zeigen sich dagegen gravierende Probleme. Die günstige industrielle Produktion fast nahtloser Produkte macht Reparaturen unmöglich. Verbindungen sind klein, versteckt und unlösbar. Qualitativ minderwertiger Materialeinsatz führt schneller zu Verschleiß. Neu kaufen ist günstiger als reparieren und schnelllebige Trends fördern zusätzlich die Wegwerfgesellschaft. “Reconnect me“ stellt die Verbindung verschiedener Elemente und Materialien eines Produktes in den Mittelpunkt und wirkt dem Wegwerf-Verhalten entgegen. Die Verbindung wird mit ihrer Form und Funktion das gestaltungsbestimmende Element. Eine steckbare und damit lösbare Falz-Verbindung wird entwickelt und findet in Schmuck und Gefäßen eine innovative Anwendung. Jedes Produkt ist mit maximal drei Elementen bewusst klar und einfach konstruiert. Es ist eine klare Aussage für zirkulares Design, Individualität und Reparierbarkeit.

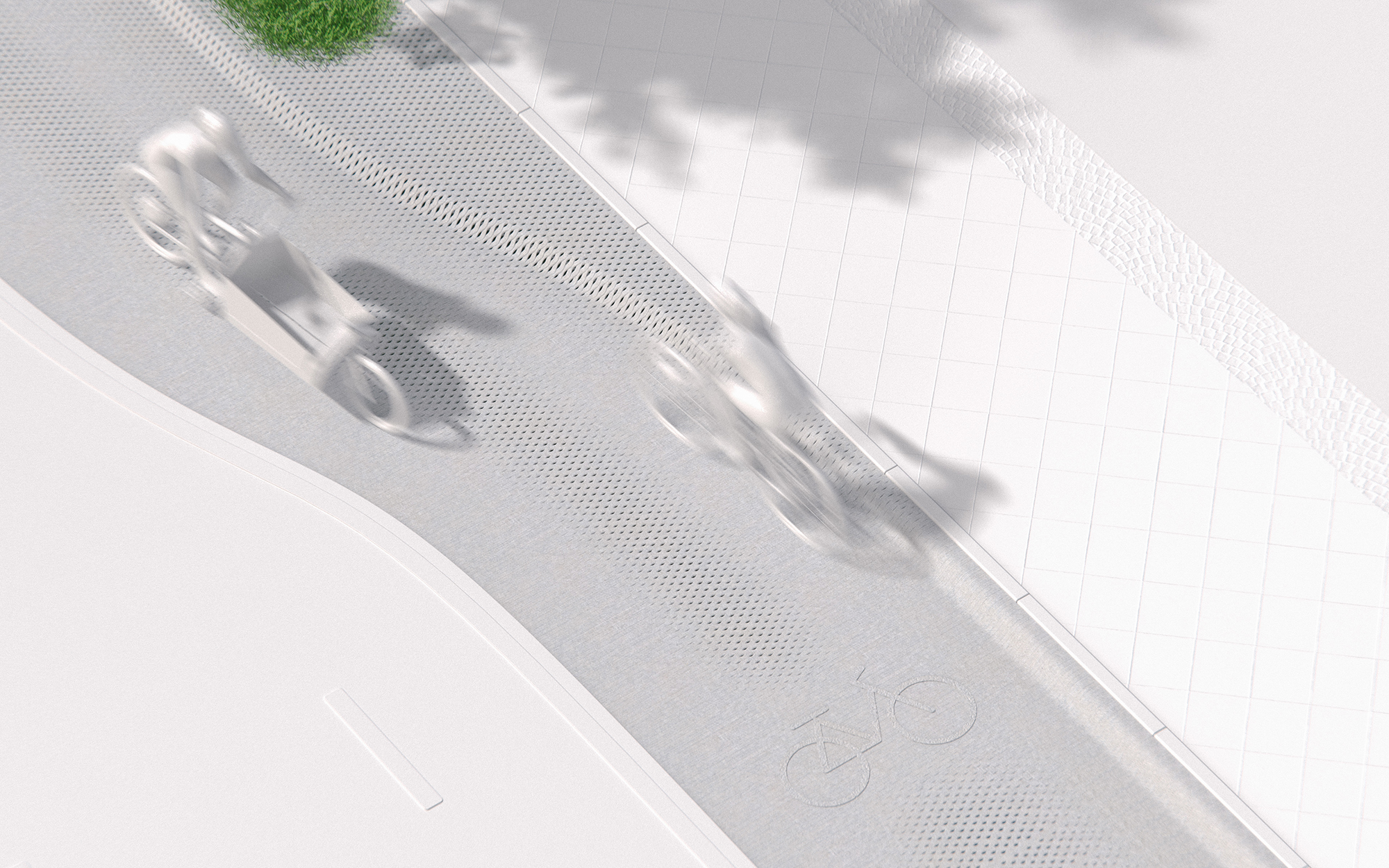

Perforating the City

Der urbane Verkehr verlagert sich von fossil-basierten Verkehrsmitteln hin zu nachhaltigeren Formen der Mobilität. In der klimaresilienten Stadt werden Flächen umverteilt und Radverkehrsnetze neu gestaltet. Im Hinblick auf Anpassungsmaßnahmen an die Klimakrise muss die Mobilitätswende dabei umso dringlicher eine planetare Perspektive einnehmen und die Versiegelung weiterer Flächen vermeiden. „Perforating the City“ fordert daher eine wassersensible Gestaltung städtischer Radwege. Als Reaktion auf zunehmende Wetterextreme entwirft der Ansatz permeable Verkehrsflächen, die Regenwasser versickern, verteilen, speichern und verdunsten. Die Flächensubstanz wird dafür aus einer ebenen Oberflächenstruktur mit parametrischen Perforationen und einer porösen Volumenstruktur mit adaptiver Wasserdistribution aufgebaut. Mit autonomen 3D-Druck-Robotern wird der adaptive Radweg aus mineralischen Werkstoffen fortlaufend vor Ort gedruckt.

From Slice to Tile

In „From Slice to Tile“ werden Fliesen mit Hilfe eines analogen parametrischen Versuchsaufbaus gestaltet. Drei verschiedene Werkzeuge liefern jeweils eigene Techniken, um unterschiedliche Oberflächenstrukturen zu erzeugen. Diese werden an einem Roboterarm montiert, um Scheiben von einem Strang Ton zu schneiden, die im Anschluss zu Fliesen gebrannt werden.

Der Weg des Roboters folgt einem vorgegebenen Pfad. Jedes Werkzeug ist so konzipiert, dass dessen Einstellungen verändert werden können. Durch die verstellbaren Werkzeuge, die Pfade, den Roboter selbst und das Material ergeben sich eine Vielzahl von Parametern. Deren unterschiedlichsten Kombinationen lassen sich in den Strukturen der Fliesen ablesen. Durch die Integration des parametrischen Versuchsaufbaus und den Roboterarm untersucht der Prozess so neue Möglichkeiten in der Gestaltung keramischer Objekte.

BioBits

Biogut bleibt oft ungenutzt und wird nicht der Kreislaufwirtschaft zugeführt. „BioBits“ ist ein vierteiliges Service-System, welches die Unannehmlichkeiten für die Nutzer*innen und den logistischen Aufwand für die Abfallbetriebe reduziert. Das Biogut wird in dezentralen Anlagen entsorgt, wo es in Biostücke getrocknet und zu Biokohle pyrolisiert wird, welche zur Erzeugung von Humus und der Aufwertung von ausgelaugten Böden dienen. Im Prozess entsteht dabei Hitze, die in elektrische Energie umgewandelt wird. Eine App liefert motivierende Informationen und Statistiken an die Nutzer*innen. Ein faltbarer Mehrweg-Eimer erleichtert den Transport und lässt sich an Automaten eintauschen. Mit den Produktlösungen von Biobits wird das Trennen und Entsorgen von Biogut gefördert und der fachgerechte Umgang von der Entstehung bis zur Verarbeitung erleichtert. Die Nutzer:innen merken einen direkten Effekt durch die korrekte Entsorgung.

Endangered

„Endangered“ ist ein kooperatives Gesellschaftsspiel mit dem Ziel den Spieler*innen die inhärente Verantwortung für ihren Lebensraum zu vermitteln, um den Grundstein für ein ökologisches Bewusstsein zu schaffen. Dieses kann spielerisch wirksamer vermittelt werden als informativ, da die Komplexität überwältigend hoch ist. Dabei soll die Motivation zum Spielen aus der Aktivität selbst entstehen, damit der zu vermittelnde Inhalt nicht mit Anstrengung oder Unmut verknüpft wird.

Die Spieler*innen schlüpfen hier in die Rolle von Kaiserpinguinen. Aufgrund der sich veränderten Lebensbedingungen, sind ihre Küken nicht mehr überlebensfähig, weshalb die gesamte Kolonie vom Aussterben bedroht ist. Das Ziel ist es daher Lösungen zu finden, wie die Küken trotz der neuen Bedingungen auswachsen können und damit die Kolonie zu retten. Dafür müssen die Spielenden die Gewässer des Südpols in diesem lebendigen Ökosystem erkunden, eine fern gelegene Pinguinkolonie besuchen und dabei die eigene ernähren.

Hit the Wheels

Form follows function war gestern, heute heißt es form follows Müll. „Hit the Wheels“ beschäftigt sich mit dem Upcycling von Radkappen. Mein Ziel war es möglichst wenig neue Materialien zu verwenden, auf chemische Produkte zu verzichten und Müll als wertvolle Ressource sichtbar zu machen. Die auf der Straße gesammelten Radkappen habe ich thermisch verformt. Danach wurde die Oberfläche mit natürlichen Farbstoffen, gewonnen aus Blauholz, Krappwurzel, Annattosamen und schwarzen Malvenblüten, veredelt. Entweder wurden die Radkappen direkt in den Farbsud eingetaucht oder Lyocellfasern gefärbt und sie damit beklebt. Eine Radkappe wurde prachtvoll vergoldet. Mehrere Radkappen werden mit bereits vorhandenen Stahldrähten und Drahtseilklemmen in eine notwendige Stabilität gebracht. Der Designprozess beim Upcycling-Entwurf liegt in der Beschäftigung mit dem Material. Die Form kommt aus dem Material, die Funktion entwickelt sich als letzte Komponente. Es entstehen Kleinmöbel und Skulpturen.

TIA

Der Verlust des Tastsinns betrifft nahezu jeden Menschen. Krankheiten wie Schlaganfälle, Operationen oder alleine das Altern sorgen dafür. Je früher man gegen diesen Verlust vorgeht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, den Tastsinn länger aufrecht zu erhalten, ihn zu stärken oder wieder anzutrainieren. Dies kann über die Durchblutungsförderung erfolgen.

„TIA“ beschäftigt sich mit dem Training der taktilen und haptischen Wahrnehmung der Hände, da diese besonders häufig betroffen sind und unzählige alltägliche Aufgaben zu erledigen haben. Entstanden ist hierfür eine Kollektion aus sechs Ringen, welche durch ihr stark strukturiertes Design die Durchblutung fördern. „TIA“ ist der erste Schritt, das Training im Alltag attraktiv und unsichtbar zu machen. Gleichzeitig erinnert der Schmuck stetig daran, ihn auch zu nutzen, mit dem Ziel, Menschen jeden Alters wieder zu mehr Fingerspitzengefühl zu verhelfen.

Findus

„Findus“ ist ein Tauschort für den öffentlichen Raum, an dem Nachbarschaften Kleidung und Gegenstände hinterlassen und nehmen können. Der Gestaltung des Schranks liegen fünf Prinzipien zugrunde, die auf den Erfahrungen verschiedener Betreiber*innen von Tauschorten in Berlin basieren: Eine Hubwagenaufnahme macht den „Findus“ mobil, er kann einfach angeliefert und versetzt werden. Der Schrank ist mit einem massiven Betonfundament und einem Stahlgehäuse stabil und robust genug für den öffentlichen Raum. Um auf die Bedarfe von verschiedenen Nachbarschaften reagieren zu können, ist Findus modular konzipiert und kann flexibel mit Ablageflächen, Kleider- oder Büchermodulen ausgestattet werden. Mit den auffälligen bunten Fenstern ist der Tauschort im öffentlichen Raum außerdem gut sichtbar. Die integrierte Sitzbank betont den Charakter des Tauschschranks als sozialen Ort. „Findus“ fördert so neben lokaler Kreislaufwirtschaft nachbarschaftlichen Austausch und die Aufenthaltsqualität im Quartier.

0GT – Zero Gravity Training

Bei Langzeitmissionen im Weltall haben Astronaut*innen mit Muskelschwund und Knochenabbau zu kämpfen. Das „0GT“ ermöglicht ein umfangreiches und effektives Ganzkörpertraining mittels Kabelzugsystem. Durch die dreidimensionalen Freiheitsgrade und konstante Belastungskurven der 12 Kabelzüge, werden Muskeln intensiver trainiert und die kleinen stabilisierenden Muskeln im gesamten Körper angesprochen. Die AR-Brille simuliert Trainingsprogramme wie z. Bsp. Klettern und gestaltet das Training effektiv und spannend. Mit EMS kann zusätzlich Tiefenmuskulatur erreicht und Trainingszeit verkürzt werden. Eine Vielzahl von Isolationsübungen sind ebenfalls möglich. Bei Nichtnutzung des Geräts werden die Module automatisch verstaut und der Raum kann anderweitig genutzt werden. Es soll in Raumstationen und Raumschiffen sowie an Orten mit geringer Schwerkraft Einsatz finden.

A Graphic Guide On Female Tropes

Ganz früh, eigentlich schon von Geburt an, werden wir für das was wir tun, was wir mögen oder auch hassen, für das was wir sind oder werden, beurteilt. Vorgefertigt in unseren Köpfen existieren Wortgebilde, typische Redewendungen und Klischees, die uns von unserer Gesellschaft auf die Zunge gelegt werden. Individuell erhalten die Begriffe Bedeutungen, für uns selbst, aber auch für die Menschen, die um uns stehen: Tussi, Karrierefrau, Pferdemädchen, BossBitch, Schlampe, Katzenlady, Emanze und Möchtegernfeministin. Die genannten Female Tropes haben häufig ihren Ursprung im Sexismus, in veralteten Rollenbildern und in internalisierter Mysogenie. Die Bachelorarbeit „A Graphic Guide on Female Tropes“ thematisiert diese Stereotypen und vereint sie illustrativ und graphisch in einer Art Nachschlagewerk.