Die Arbeit erforscht die Transformation der handwerklichen, über industrielle bis hin zu digitalen Fertigung. Die Oberflächengestaltung spielt dabei eine entscheidende Rolle und zeigt damit eine neue Perspektive der Ornamentik. Mithilfe digitaler Fertigung wird eine einfache Möglichkeit untersucht, Reliefs auf Geometrien zu projizieren. Künstliche Intelligenz wird als Gestaltungsgrundlage eingesetzt. Die Reliefs werden mit einer CNC-Fräsmaschine hergestellt. Ziel ist ein visuelles und gleichzeitig taktiles Erfahren aktueller Themen. Die Gegenüberstellung des historischen Handwerks und der in der Arbeit entstandenen Oberflächengestaltung untersucht, inwieweit sich soziokulturelle Vorstellungen im Materialkult entwickelt, verschoben oder gänzlich aufgehoben haben. Die historische und emotionale Verbindung wird anhand der Waldzustandsrelikte untersucht. Diese Objekte weisen durch ihre ornamentale Beschaffenheit auf die Problematik deutscher Wälder hin und ergänzen konventionelle Medien.

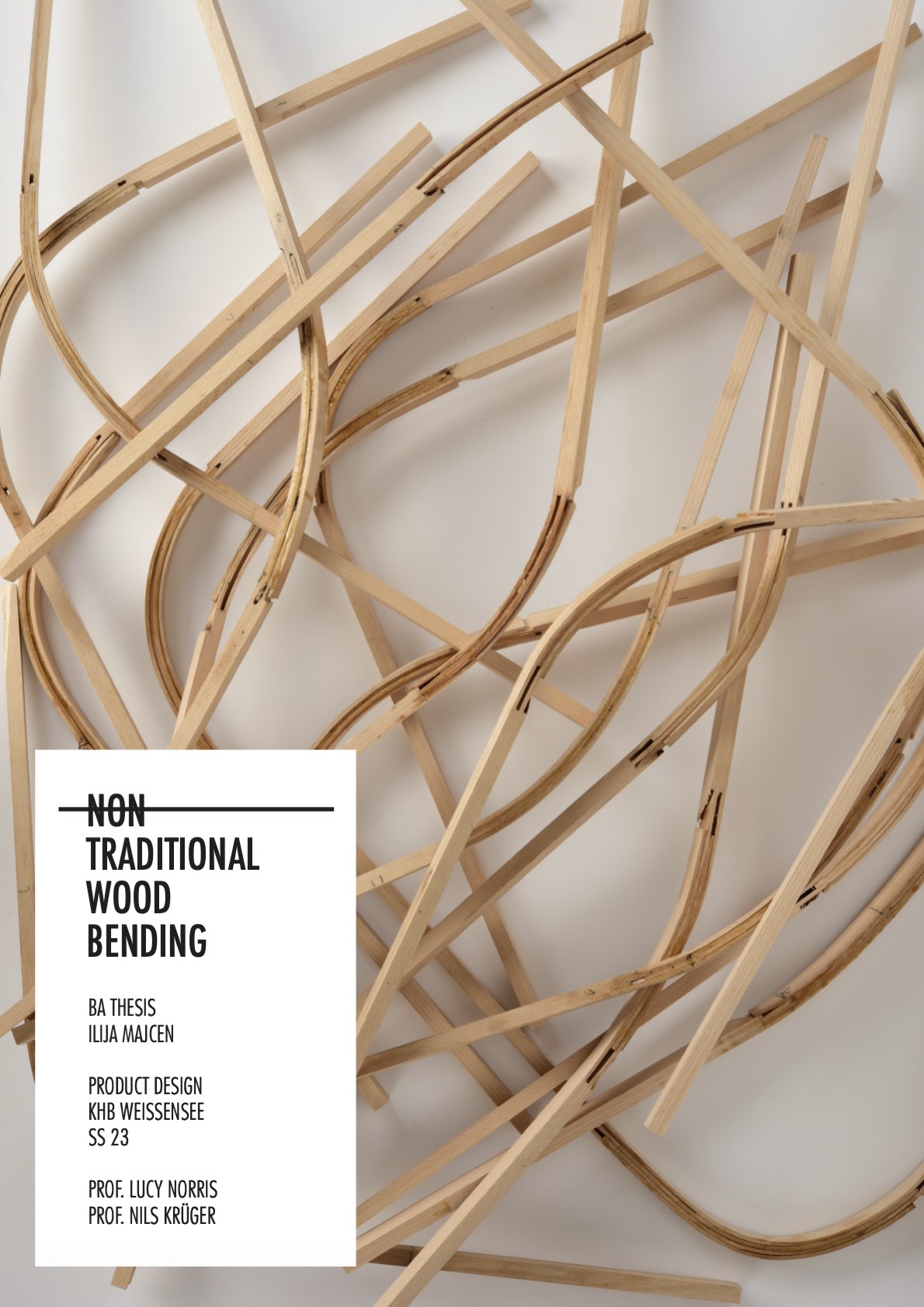

non traditional wood bending

Während meiner Tischlerlehre arbeitete ich in einer traditionellen Werkstatt mit minimalen Maschinen und handgezeichneten Entwürfen. Wir stellten verschiedene Gegenstände her, aber ich sehnte mich nach einer noch archaischeren Erfahrung. Das führte mich zur Walz, einer deutschen Tradition, bei der Handwerker auf Wanderschaft gehen, um neue Fertigkeiten zu erlernen. Ich lernte, Werkzeuge zu schmieden, Bäume zu fällen und Balken zu behauen, was meine Wertschätzung für das traditionelle Handwerk noch steigerte.

Nachdem ich sieben Jahre lang mit traditionellen Werkzeugen gearbeitet hatte, kam ich an die Kunsthochschule und erwartete eine praktische Bauhaus-Erfahrung. Es kam anders, ich musste auf digitale Werkzeuge umsteigen. Zuerst war ich dagegen aber der Roboter änderte alles. Ich erkannte sein Potenzial, das über die schnellere und billigere Herstellung von Dingen hinausging.

In meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Überschneidung von traditionellen und modernen Techniken, die meinen inneren Konflikt widerspiegeln. Mein Ziel ist es, das traditionelle Handwerk des Holzbiegens mit einem Roboterarm zu verbessern. Meine Forschung zeigt, dass die Verschmelzung von traditionellem Handwerk mit moderner Technologie neue Formen hervorbringen und das traditionelle Handwerk erweitern kann.

Ceramic Interfaces

Elektronische Geräte werden aus einer Vielzahl von Kunststoffen und Metallen gefertigt. In der Regel veralten sie schnell und können nur aufwendig recycelt und wiederverwertet werden. In diesem Projekt wurden die Möglichkeiten der Gestaltung elektronischer Geräte aus Keramik untersucht. In drei Versuchsreihen zu den Themen Licht, Klang und Haptik erforscht das Projekt „Ceramic Interfaces“ iterativ, welche Technologien sich mit Keramik kombinieren lassen und welche neuen Anwendungen und Interaktionen diese Kombination ermöglichen. Keramik hat interessante Eigenschaften: sie kann, abhängig von der Materialzusammensetzung, extrem stabil, thermoschockbeständig oder sogar elektrisch leitend sein. Gleichzeitig bieten die visuellen, klanglichen und taktilen Eigenschaften von Keramik einen großen gestalterischen Spielraum, der Geräten eine andere Materialwertigkeit verleiht.

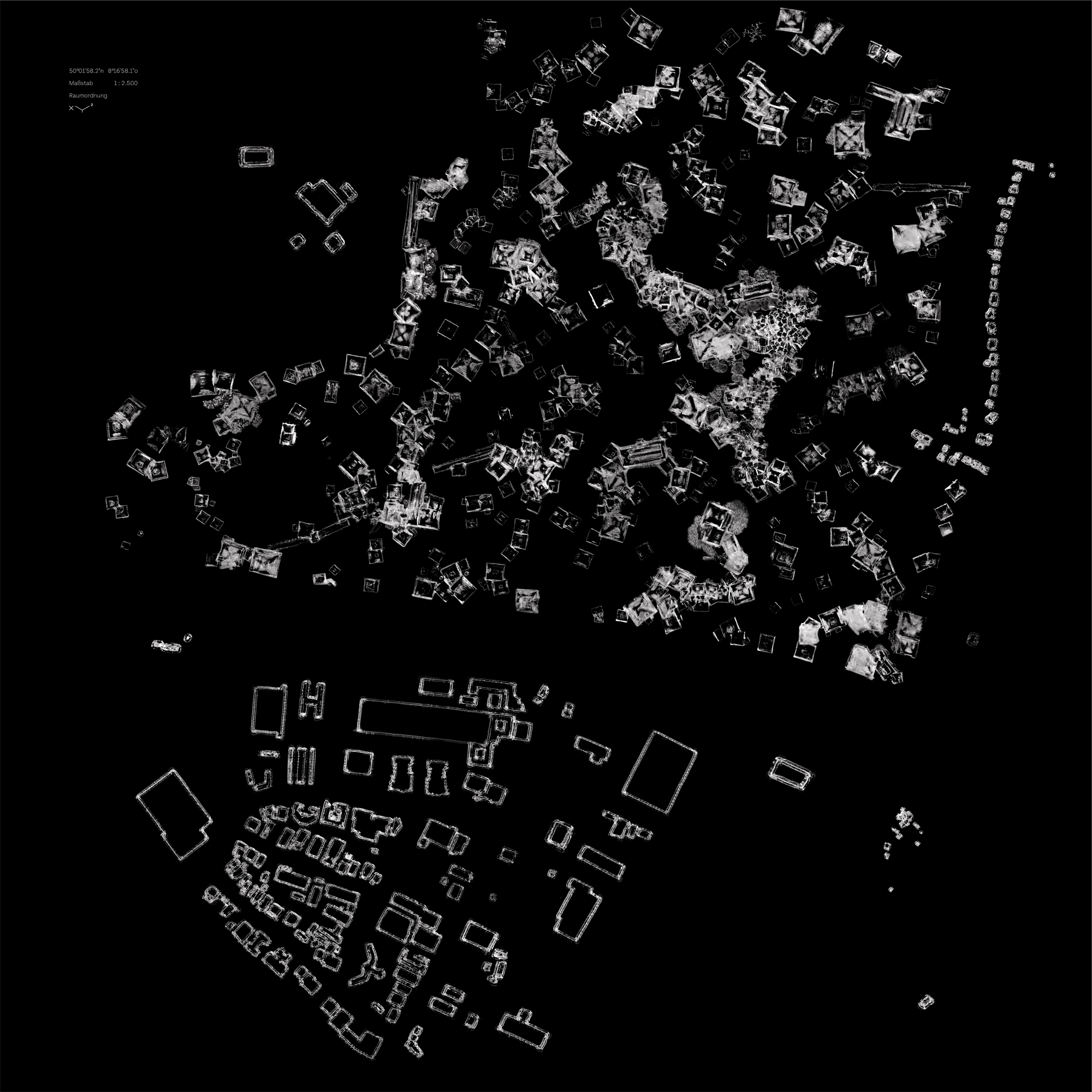

xy²

Dieser experimentelle Raumentwurf widmet sich der Entwicklung von Raummodellen, die den städtischen Raum ordnen und definieren sollen. Dabei liegt der Fokus darauf die Gliederung von Raum und Raumkörper von dem Vorbild einer »natürlich« gewachsenen Struktur abzuleiten, um dadurch den historischen Wachstumsprozess der Altstadt zu rekonstruieren und nachahmbar auf zeitgenössische Stadtraumerweiterungen zu übertragen.

Durch „xy2“ werden Schwarzpläne erstellt, wobei zu beplanende Flächen bestehender Raumgefüge entnommen und als Trägervolumen für das Erzeugen neuer Raumkörper fungieren. Angelehnt an die historisch entstandene Stadtmorphologie, kristallisieren sich die „neuen“ Raumkörper aus einer Natriumchloridlösung aus. Der Punkt an dem die Bildung eines Kristalls beginnt kann nicht klar durch Angabe oder Vorgabe manipuliert werden und bleibt im zweidimensionalen Raum als die Unbekannte „x,y“.

GamingWell — WorkingWell

Amazon ist der zweitgrößte private Arbeitgeber in den USA und global eines der einflussreichsten Unternehmen. In den letzten 10 Jahren hat das Unternehmen verstärkt in Automatisierung investiert. Die hybriden, menschlich-robotergestützten Logistiklager sind dabei zentrale Schauplätze für die Folgen der Automatisierung auf die Arbeit. Amazon selbst bietet 60-minütige Führungen an. Unter dem Slogan »Come witness the magic that happens after you click ›buy‹ on Amazon« können Besucher*innen Einblicke in die verschiedenen Prozesse erhalten. In „GamingWell — WorkingWell“ wird durch das Medium Spiel anhand der Auswirkungen der Automatisierung, der körperlichen Belastung der Beschäftigten, dem Spielen am Arbeitsplatz und der Unterdrückung von Gewerkschaftsarbeit visualisiert, warum es sich bei Amazon Fulfillment-Zentren keineswegs um magische Orte handelt.

Compostable Devices

Elektroschrott ist einer der am schnellsten wachsenden Abfallströme. Insbesondere die Lebensdauer von Elektrokleingeräten wird immer kürzer. Im Recyclingprozess lohnt sich die manuelle Demontage dieser Geräte nicht. Trotz ausgereifter technologischer Verfahren gehen endliche Rohstoffe wie Edel- und Sondermetalle verloren.

Die Arbeit untersucht den Einsatz kompostierbarer Materialien in Elektrokleingeräten am Beispiel eines Haartrockners. Was wäre, wenn am Ende eines biologischen Abbauprozesses nur noch Komponenten aus Wertstoffen übrig blieben, die wiederverwendet oder sortenrein gesammelt werden können?

OSKI

„OSKI“ verortet sich im “third place”, der sich im Gemeinschaftsraum neben dem des beruflichen und familiären stellt. In der Zukunft verschmelzen diese Bereiche miteinander und bilden flexible und vielfältige Angebote. Die Gestaltung von Zwischenräumen, Aufenthaltsorten und funktionalen Orten, an denen gemeinschaftliche Aktivitäten stattfinden können, wird daher das zukünftige Leben prägen. „OSKI“ ist eine Kücheninsel basierend auf einem innovativen Schienenkonzept mit modularen Elementen, die den Küchenarbeitsraum neu definiert. Dazu gehört auch ihre Anbindung als Mittelpunkt zwischen Lebens- und Arbeitsbereichen, Lebensmittelbezugsstellen, Orten lokaler Gemeinden und ihrer Ausübung von lebensbezogenen Projekten, wie dem Anbau von Gemüse, befindet. Hier wird die zunehmende Verschmelzung von Räumen und Aktivitäten des Kollektivs visioniert, die darauf abzielt, den Gedanken der Freiheit und Flexibilität im Alltag des modernen Menschen in einem holistischen Ansatz wiederherzustellen.

Serviervorschlag

„Serviervorschlag“ bespielt Orte und Räume, die bald im Stadtraum nicht mehr existieren. Das Kollektiv nutzt einen urbanen, künstlerischen und politischen Forschungsansatz, um sich mit ausrangierter Architektur und von Abriss bedrohten Orten auseinanderzusetzen. Immer wieder verschwinden Räume aus dem Hamburger Stadtbild, wie das Allianz-Hochhaus oder die City-Höfe, was Kontroversen über Baupolitik auslöst. Ein bedrohtes Haus steht im Stadtteil St.Georg (Hamburg). Zwischen sozialer Erhaltungsverordnung, Interessen des Eigentümers und politischen Einschätzungen findet der Alltag der Bewohner*innen statt, die oft übersehen werden. Durch Vernetzungsaktionen im Stadtteil, einer Ausstellung und einem Tag des offenen Treppenhauses wurde das Problem thematisiert. Für das Archiv wurde eine Website entwickelt, die mit Fragmenten des Hauses spielt und auch für die analoge Form gab es im Ausstellungskontext eine Koppelung mit verschwindenden Wohnrelikten.

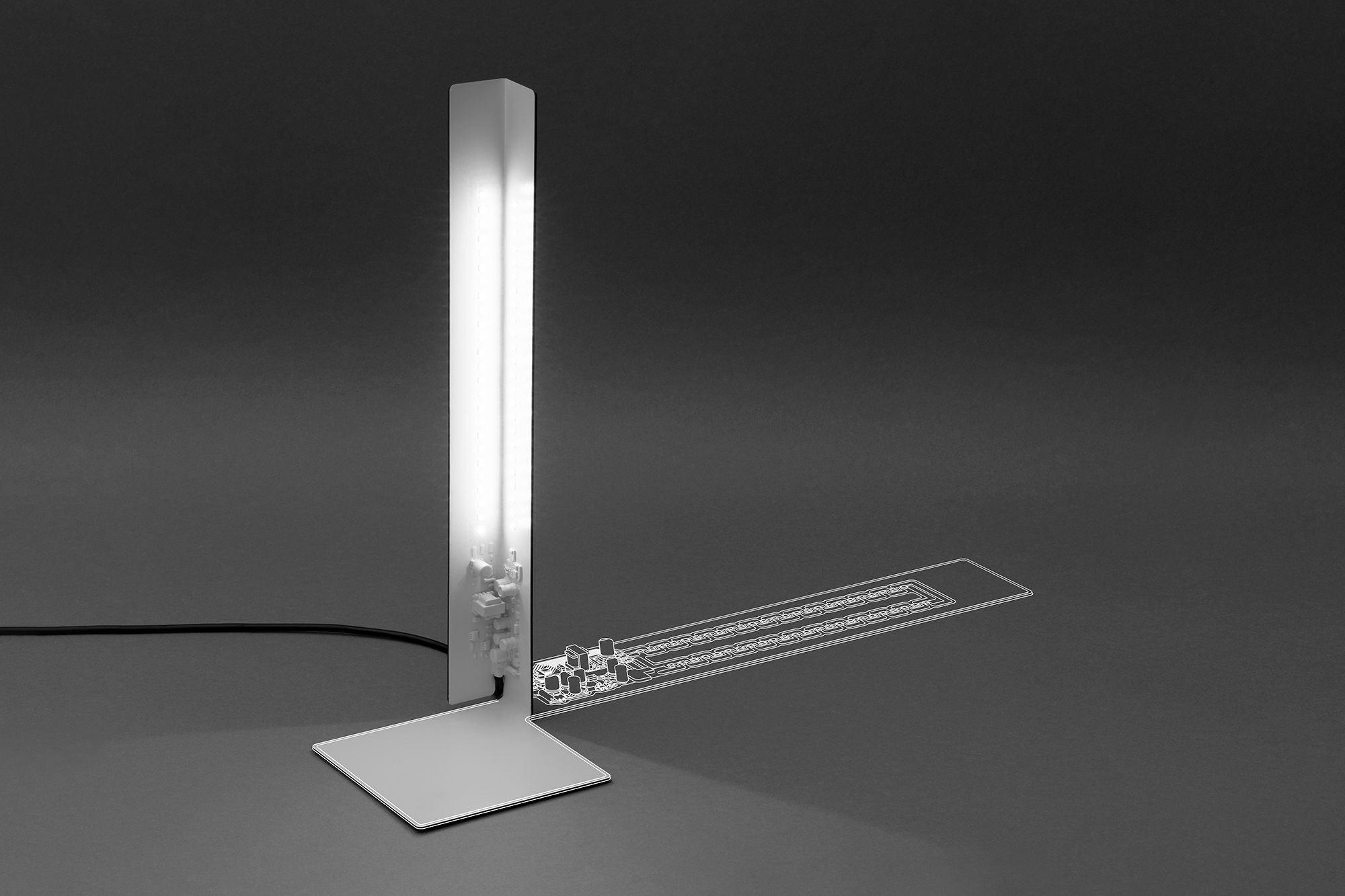

ON / OFF + THERE

Das elektrische Licht ist erloschen – Lang leuchte das elektrische Licht!

Zielsetzung der Leuchtenserie „ON/OFF+THERE“ ist es, durch die Anwendung neuester Fortschritte der Lichttechnik, LED-Leuchten innovativ zu gestalten. So werden digital ansteuerbare Driver-on-Board LEDs, unter Vereinigung aller zur Lichterzeugung benötigten elektrischen Elemente auf einer Metallkernleiterplatte, verwendet um Leuchtmittel, Elektronik, Kühlkörper und Leuchtkörper zu einem einzigen effektiven und effizienten Bauteil zu rationalisieren. Dafür wurde in einem angewandten Forschungsprozess ein ausbaubares Verfahren zur Fertigung von gebrauchsfähigen Leuchten entwickelt. Dieses dient als Ausgangspunkt, Leuchtkörper abseits rückständiger Konventionen von vorgegebenen Verbrauchsmitteln zu gestalten. Dabei beleuchtet das Projekt die Notwendigkeit einer gesellschaftsfördernden Gestaltung im Übergang der physischen Welt zu einer digitalen Zukunft. Wir schalten das Licht ein und sehen uns die Zukunft an!

NOISE

„NOISE“ ist ein Synthesizer und Einrichtungsobjekt, welches es dem/der Nutzer*in ermöglicht, die Geräuschkulisse im Innenraum interaktiv nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Akustisches Rauschen hat die Eigenschaft störende Umgebungsgeräusche, wie z.B. Straßenverkehr zu maskieren. Die Stimulation mit bestimmten Frequenzspektren kann zudem Erholungs- und Regenerationsprozesse, die Schlafqualität sowie die Konzentrationsfähigkeit verbessern.

Mithilfe von bewegbaren Interaktionsobjekten können verschiedene Geräusche gezielt im Raum angeordnet, miteinander kombiniert und modifiziert werden. Die Neuinterpretation vertrauter Interaktionen mit dem Produkt fördert eine intuitive spielerische Bedienung und schafft ein multisensorisches Erlebnis, welches die emotionale Beziehung zwischen Mensch und Produkt stärkt.

Das Produkt soll eine Sensibilisierung für akustische Umgebungen bewirken und die Reflektion des eigenen Beitrags zur Lautstärke des Alltags anregen.