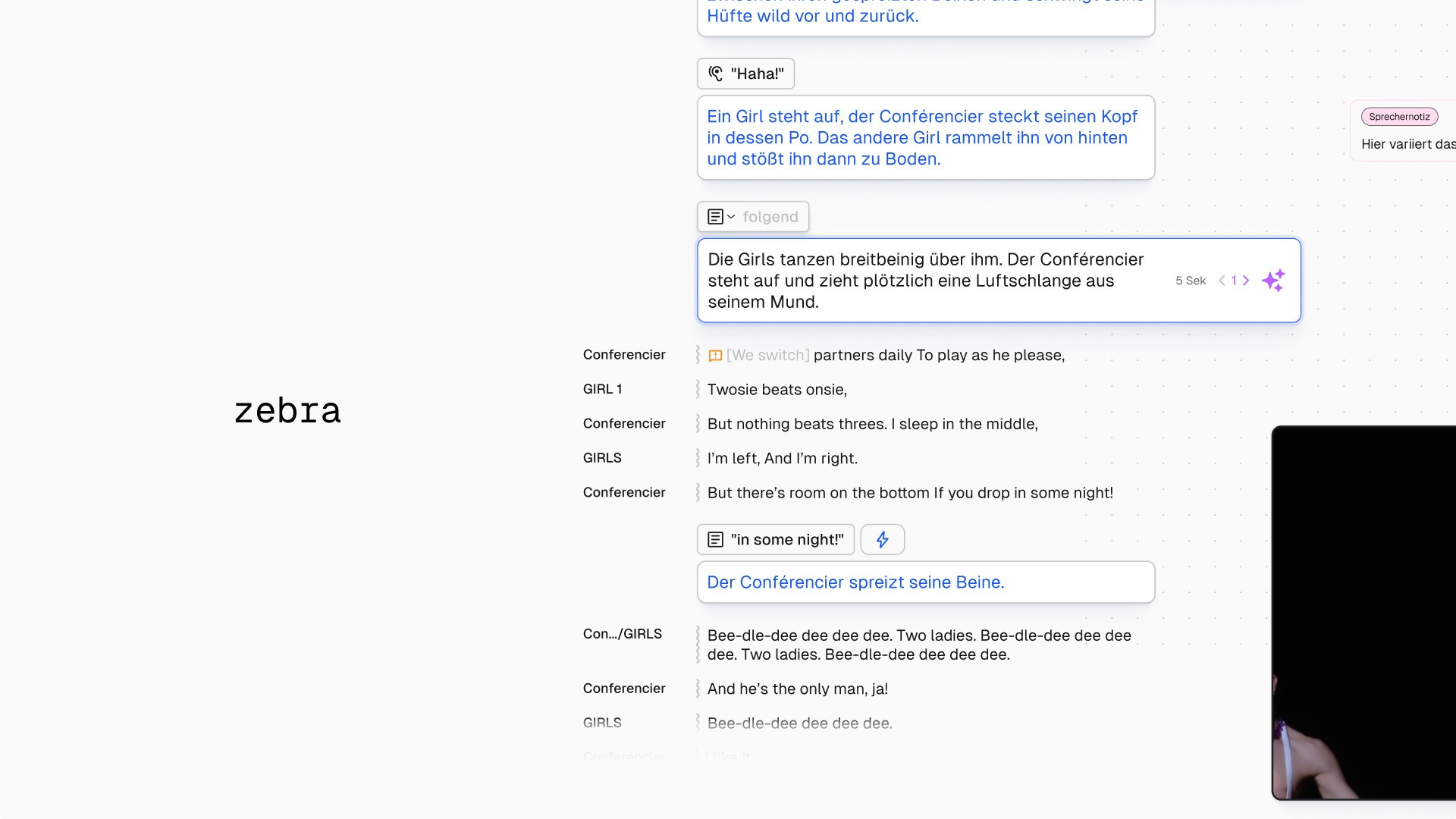

Zebra verfolgt das Ziel, die Erstellung von Audiodeskriptionen für Theateraufführungen durch eine strukturierte, kollaborative Arbeitsumgebung zu vereinfachen. Die Anwendung adressiert zentrale Herausforderungen wie den hohen Produktionsaufwand und die mangelnde Einbindung blinder Perspektiven in den Entstehungsprozess. Kern der Konzeptidee ist eine plattformbasierte Lösung, die sehende Autor*innen, blinde Redakteur*innen und Sprecher*innen in einem digitalen Raum zusammenführt. Durch die Synchronisation von Skript, Videoaufnahmen und Audiodeskriptionstexten entsteht ein zentraler Arbeitsbereich, der alle benötigten Werkzeuge und Informationen integriert.

Zebra fördert die Zusammenarbeit zwischen blinden und sehenden Nutzer*innen durch rollenspezifische Ansichten und für Screenreader optimierte Oberflächen.

Die Integration von KI-Tools und die asynchrone Zusammenarbeit zwischen Autor*innen und Redakteur*innen verkürzen die Erstellungszeit, während gleichzeitig die Textqualität steigt.

Denkt. Einfach mal

Denkt. Einfach mal

„Denkt. Einfach mal“ unterstützt Lehrkräfte, Schüler*innen Medienkompetenz und kritisches Denken zu vermitteln. Der Workshop befähigt sie, Social-Media-Inhalte zu hinterfragen und eine eigene politische Meinung zu entwickeln.

Neue Form: Rinde

Dieses Projekt erforscht das Potenzial von Baumrinde als nachhaltigem Werkstoff. In Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut wird Rinde bindemittelfrei durch ein Heißpressverfahren verdichtet und anschließend mit CNC-Technik weiterbearbeitet. Computertomographische Scans helfen, die Materialstruktur zu analysieren und zu optimieren.

Ziel ist es, Rinde als wertvollen Rohstoff im Produktdesign zu etablieren und ihre ästhetischen sowie funktionalen Qualitäten zu demonstrieren. Ein Sitzmöbel dient als Demonstrator, um Stabilität, Modularität und Gestaltungsvielfalt aufzuzeigen. Durch den interdisziplinären Austausch zwischen Design und Wissenschaft entsteht ein innovativer, nachhaltiger Werkstoff, der alternative Nutzungskonzepte für das Restmaterial ermöglicht und einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leistet.

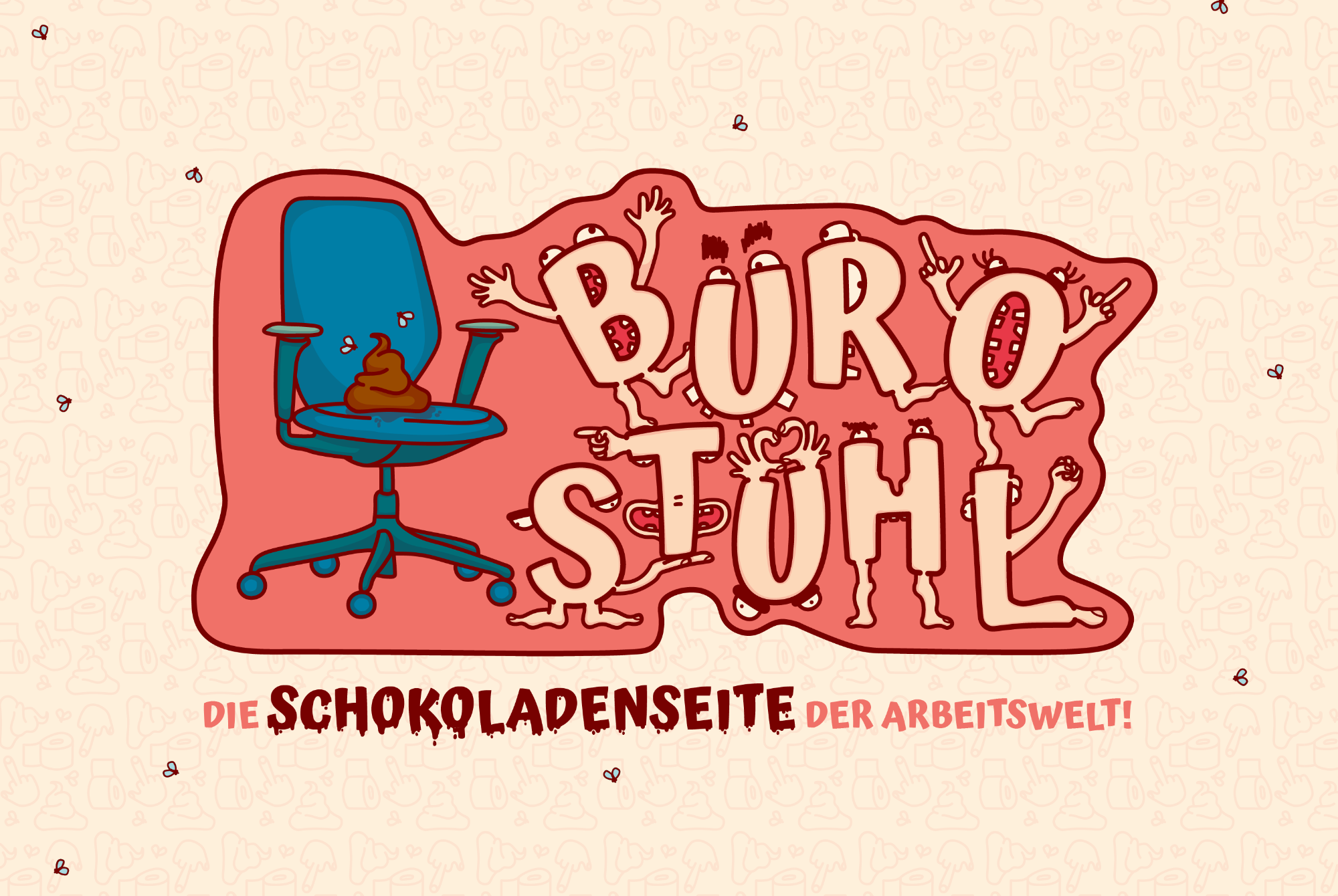

Bürostuhl

Das Spiel „Bürostuhl“ greift den Generationenkonflikt am Arbeitsplatz auf und vereint Unterhaltung mit gesellschaftlicher Reflexion. Es will zu einem Dialog und Perspektivwechsel anregen, um zu zeigen, dass sich die Generationen ähnlicher sind, als Medien und Menschen glauben. Denn unsere Masterthesis untersuchte, wie virale Inhalte (Memes) stereotype Denkmuster und Erwartungshaltungen beeinflussen. Das Resultat: Sie verzerren die Wahrnehmung und fördern ideologische Konflikte. Ein Beispiel ist der Generationenkonflikt, dessen Existenz faktisch nicht belegt werden kann, jedoch von vielen empfunden wird. Eben jene Inhalte waren es, die den derben Humor und die im Spiel aufgegriffenen Klischees inspirierten.

Ziel ist es, die identischen Bedürfnisse der vier Spielcharaktere (Baby Boomer, Gen X, Y & Z) zu decken. Bürostuhls Besonderheit besteht darin, dass zwar jede:r für sich allein gewinnt, jedoch alle zusammen verlieren – ein Konflikt zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohl.

DECAYED

DECAYED – „Was entsteht, wenn was zergeht?“ ist ein spekulatives, ganzheitliches Konzept für einen alternativen Gestaltungsweg. Aus einer postkapitalistischen Perspektive betrachten wir, wie zukünftig eine gemeinschaftlichere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Spezies aussehen könnte.

Am beispielhaften Objekt Schuh wird ein biologischer Zersetzungsprozess durch Myzel angewendet, der nicht nur zum Kompostieren des verwendeten Materials dient, sondern auch die Gestaltung und Produktion aktiv mitbestimmt.

So wird in diesem Versuchsaufbau spekuliert, wie Mikroorganismen als Mitwirkende des Gestaltungsprozesses verstanden werden können.

In dem von uns gestalteten „Schuhgeschäft der Zukunft“ wird dieser gemeinschaftliche Prozess verortet, visualisiert und wertgeschätzt.

Dieses Zukunftsbild zeichnet die Schnittstelle zwischen Mensch und Mikroorganismus mit dem gemeinsamen Ziel einer postkapitalistischen Entwicklung.

Microaggressions

Mikroaggressionen sind oft beiläufige, nicht böse gemeinte Kommentare – doch ihre Wirkung ist nicht harmlos. Sie verletzen, grenzen aus und verstärken unbewusst diskriminierende Strukturen. Viele Menschen glauben, bereits für Diversität und Diskriminierung sensibilisiert zu sein, ohne subtile Formen wie Mikroaggressionen zu erkennen. Ziel unserer Kampagne war es, genau hier anzusetzen: Wir wollten Unsichtbares sichtbar machen, aufklären und für sensible Sprache im Alltag sensibilisieren. Mit interaktiven Formaten wie Mikroaggressions-Bingo, Reels und Karussell-Posts auf Instagram und TikTok haben wir einen niedrigschwelligen Zugang geschaffen, Diskussionen angeregt und eine diverse Community erreicht. Wir setzen auf Empowerment, Aha-Momente und die Einladung zur Reflexion – für mehr Bewusstsein im digitalen Raum und darüber hinaus.

Archivisk

Archivisk ist ein System zum Coworking für Designschaffende.

Im Produkt- und Industriedesign entstehen viele Objekte in Zwischenschritten. Für Coworking im digitalen Design gibt es Tools wie Miro oder GitHub. Für physische Arbeit fehlt Vergleichbares: Dokumentation, Archivierung und das Teilen sind oft auf viele einzelne Programme oder Orte verteilt und nicht mit Digitalem kombinierbar.

Archivisk ist Open Source und kombiniert ein modulares Schranksystem mit einem Plugin für die Notiz-App Obsidian. Das physische Archiv basiert auf dem Zettelkastenprinzip, ist erweiterbar und funktioniert auch alleinstehend. Das Plugin ermöglicht digitale Dokumentation, Verlinkung und eine reduzierte Oberfläche für Designprozesse. Beide Komponenten lassen sich unabhängig oder zusammen nutzen. Jeder Gegenstand, jedes Material oder jede Idee erhält eine eindeutige Nummer, die analog wie digital zugeordnet wird. So entsteht ein vernetztes, durchsuchbares Archiv, das auf Github geteilt werden kann.

[Drei Mal] Deutsch

Kaum ein Thema prägt den Diskurs derzeit so sehr wie [die Ausländer]. Unsere Initiative setzt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus – gerade jetzt, wo Hass zunehmend offen geäußert wird. Im Zentrum steht eine Booklet-Trilogie im A6-Format mit provokanten Titeln. [Teil 1] zeigt Parallelen zur NS-Zeit, [Teil 2] beleuchtet Vielfalt und die Gefahr von Deportationsplänen, [Teil 3] erklärt rechte Sprache und stärkt Empathie. Ergänzt wird das Projekt durch eine Container-Ausstellung auf Tour: Zitate von Rechten liegen am Boden – buchstäblich zum Drauftreten.

Die Ausstellung vereint Inhalte aller drei Booklets und lässt auch Menschen mit Migrationsgeschichte zu Wort kommen. Ihre Erfahrungen mit Ausgrenzung und Zugehörigkeit machen deutlich, worum es geht. Ein Faltflyer informiert über die Ausstellung, dessen Rückseite als Poster mit arabischer Botschaft gegen Vorurteile wirkt. Ziel ist, Aufklärung niedrigschwellig zugänglich zu machen – online, offline und auf unseren Straßen und Plätzen.

Conversations with strangers

In einer Welt, die von digitalen Interaktionen geprägt ist, werden echte Begegnungen immer seltener. Conversations with Strangers zeigt, wie leerstehende Räume in lebendige Third Places verwandelt werden können – Orte, die Kreativität, Austausch und Dialog unter jungen Erwachsenen fördern.

Mit How to: Third Place entstand ein praxisnaher Leitfaden zur Belebung ungenutzter Räume in kleinen und mittleren Städten – mit konkreten Werkzeugen zur Förderung von Gemeinschaft.

Als Start-up Kontakt Kiosk haben wir diese Ideen in zwei Pilotprojekten in Stuttgart und Schwäbisch Gmünd getestet. Interaktive Ausstellungsevents mit partizipativen Installationen und einladenden Begegnungsorten machten das Konzept erlebbar.

Durch die Verbindung von Forschung und Praxis steht Conversations with Strangers für Offenheit, Zugänglichkeit und bedeutsame Begegnungen im ländlichen Raum.

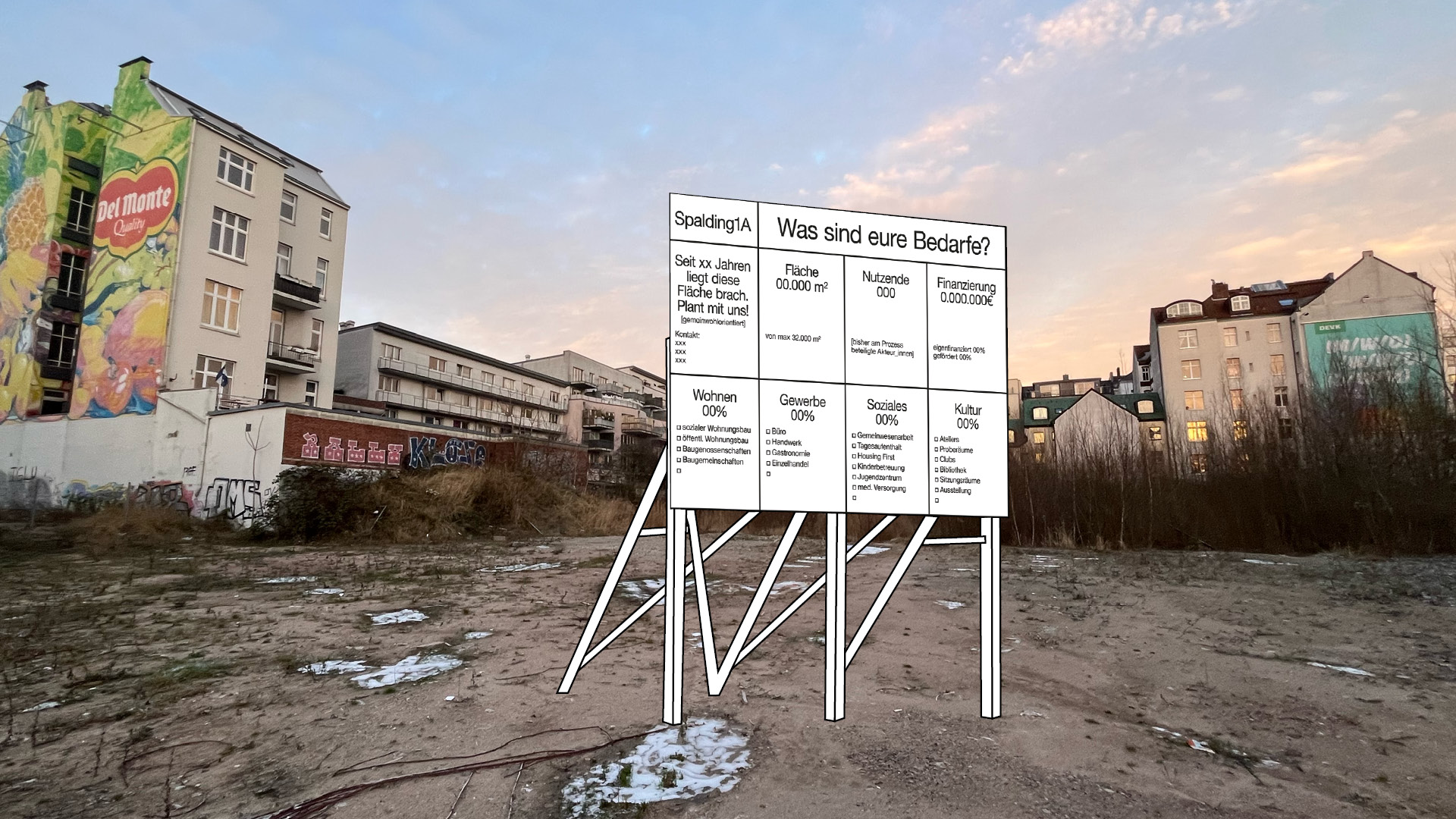

Hillgruber Areal – Spaldingstraße 1A

Die Umnutzung der letzten großen innerstädtischen Brachfläche unterhalb des Hamburger Hauptbahnhofs wird als gemeinschaftlicher Aushandlungsprozess für Wohnen, kleinteilige Unternehmen, Kultur und soziale Infrastruktur errungen. Unsere Gestaltung wird hier zum Werkzeug für Teilhabe in der Stadt, sie verankert die lokalen Akteur*innen in den Planungsprozess, jenseits eingeübter professioneller oder finanzieller Rollen. Beginn der Gestaltung war eine Bedarfserhebung für zukünftige Nutzer*innen, in der beispielsweise Raumgrößen, Finanzierungsmodelle und Nutzungsformen abgefragt wurden. Unsere Gestaltung diente dabei nicht dem Entwurf des fertigen Gebäudes, sondern der Strukturierung des Planungsprozesses und seiner Zugänglichkeit. Eine großformatige Bautafel kommuniziert öffentlich und wandelbar den Stand der Diskussion. Ein physisches Modell stellt räumliche Relationen, Spannungen und Allianzen sichtbar her.

![[Drei Mal] Deutsch](https://germandesigngraduates.com/wp-content/uploads/2025/05/Cover-Bachelor.jpg)