„合” ist ein sehr schönes chinesisches Wort. Es bedeutet „zusammen“ und „Harmonie“. Die Möbel der Bambus-Serie bestehen – analog zu den sechs Strichen des Wortes – aus sechs Bambusstreifen, die sich gegenseitig durchweben und stützen und so eine stabile, tragende Struktur erzeugen. Die Serie verbindet 100% natürlichen Bambus mit einer möglichst einfachen Struktur, um die natürliche Harmonie und minimalistische Ästhetik von Bambusmöbeln spürbar zu machen.

Kategorie: sustainable materials

Habiton

Wenn von Insektensterben die Rede ist, dreht sich der Diskurs häufig um die Honigbiene, denn sie leistet wertvolle Arbeit für den Menschen. Allerdings werden andere Insekten dabei oft vergessen. Die Hauptrolle bei “Habiton” spielen solitär lebende Wildbienen, die als Ausgangspunkt für die Ansiedlung einer Vielzahl von Insekten angesehen werden können. Die Bedürfnisse der einzelnen Arten wurden zum zentralen Gestaltungselement erhoben und in ein einfach zu installierendes und wartungsarmes System überführt. 3D-gedruckte Keramikmodule dienen als äußere Hüllen, die durch verschiedene Füllmaterialien optimal an die Nistbedürfnisse von Wildbienen angepasst werden können. „Habiton“ bietet bereits in seiner kleinsten Einheit als einzelnes Modul die Möglichkeit, gebietsübergreifende Strukturen zu bilden. Zudem lässt es sich bedarfsgerecht erweitern, um resiliente Artengemeinschaften zu fördern. Davon profitiert letztendlich auch der Mensch als Teil des globalen Ökosystems.

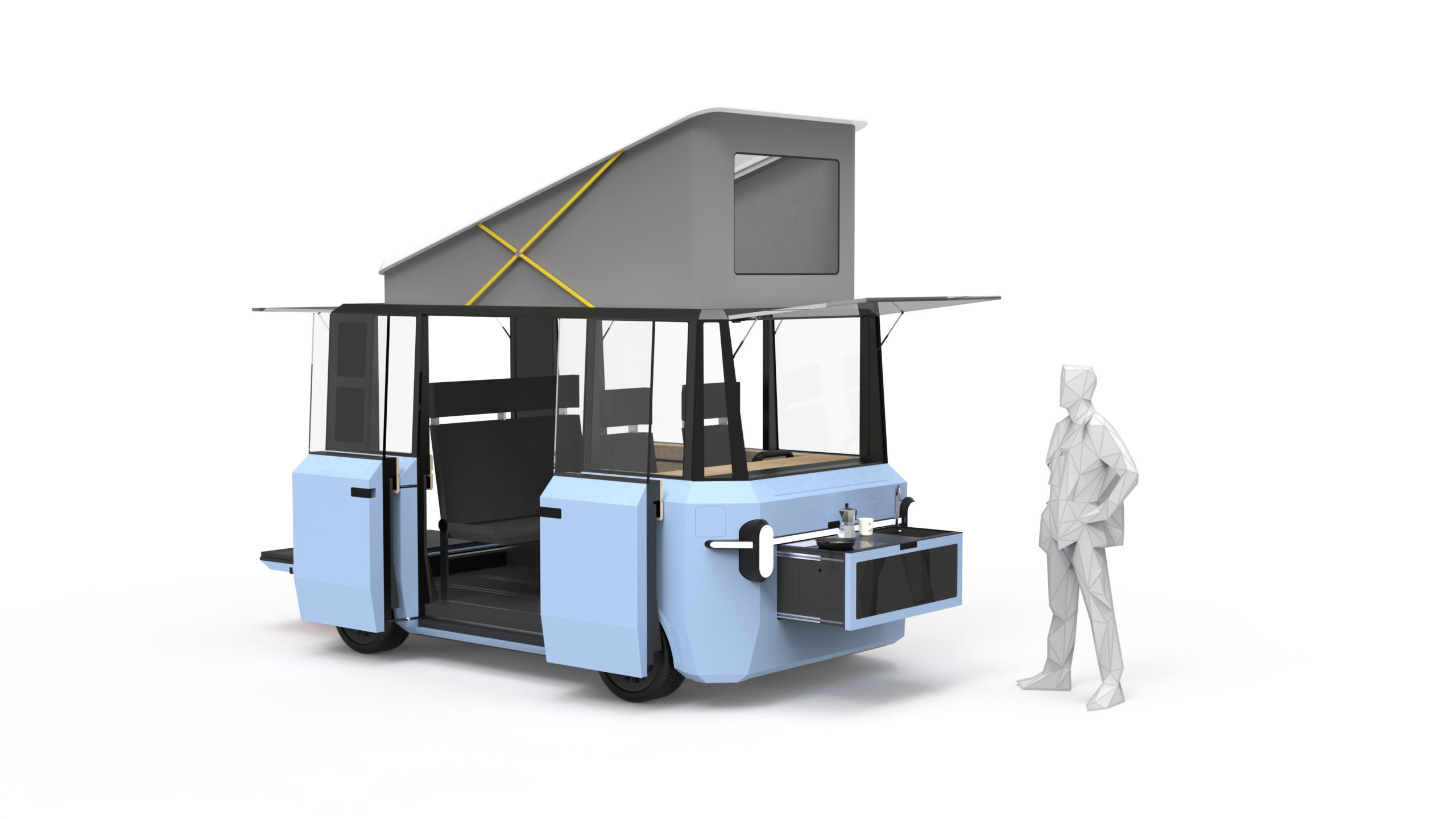

MODU

MODU ist ein effizientes, Umwelt-schonendes Multipurpose Vehicle, gedacht als Tool für eine nachhaltige Mobilitätstransformation. Das komplett modulare System passt sich optimal dem Nutzungsszenario an und ist besonders platzsparend.

Die Basis bildet eine flache elektrische Antriebsplattform, welche mit dem Stahl-Space-Frame Aufbau verschraubt wird. Die Karosseriemodule sind aus 100 % recycelten thermoplastischen Kunststoff gefertigt und isolieren durch ihre energieabsorbierende Stützstruktur den Fahrzeuginnenraum. Sensoren und Kameras ermöglichen autonomes Fahren. Das Interieur lässt sich durch schienengelagerte Module komplett dem Nutzungszweck anpassen und personalisieren. Alle Module lassen sich mit wenigen Handgriffen verschieben und austauschen und passen das Fahrzeug optimal dem Nutzungszweck an. Die Modulbauweise und die möglichst simple Karosserieform ermöglichen eine dezentralisierte und regionale Produktion, erleichtern Reparaturen und fördern die Kreislaufwirtschaft.

Das BackVehikel

Die Arbeit untersucht die soziale Dimension von Feuer und Brot. Entstanden ist ein mobiler Lehmbackofen, der den gemeinschaftsbildenden Charakter beider stärken will. Ein Tool, um Menschen zusammen zu bringen, gemeinsam zu backen und zu essen. Es soll Rahmenbedingungen schaffen, um Kochkulturen kennenzulernen, Mahlgemeinschaften zu bilden, einen Erfahrungsaustausch zu fördern und Wissen weiterzugeben. Durch das Vehikel wird ein alternativer Raum für Begegnungen geschaffen, indem Kochpraktiken und Rituale hinterfragt und erforscht werden können.

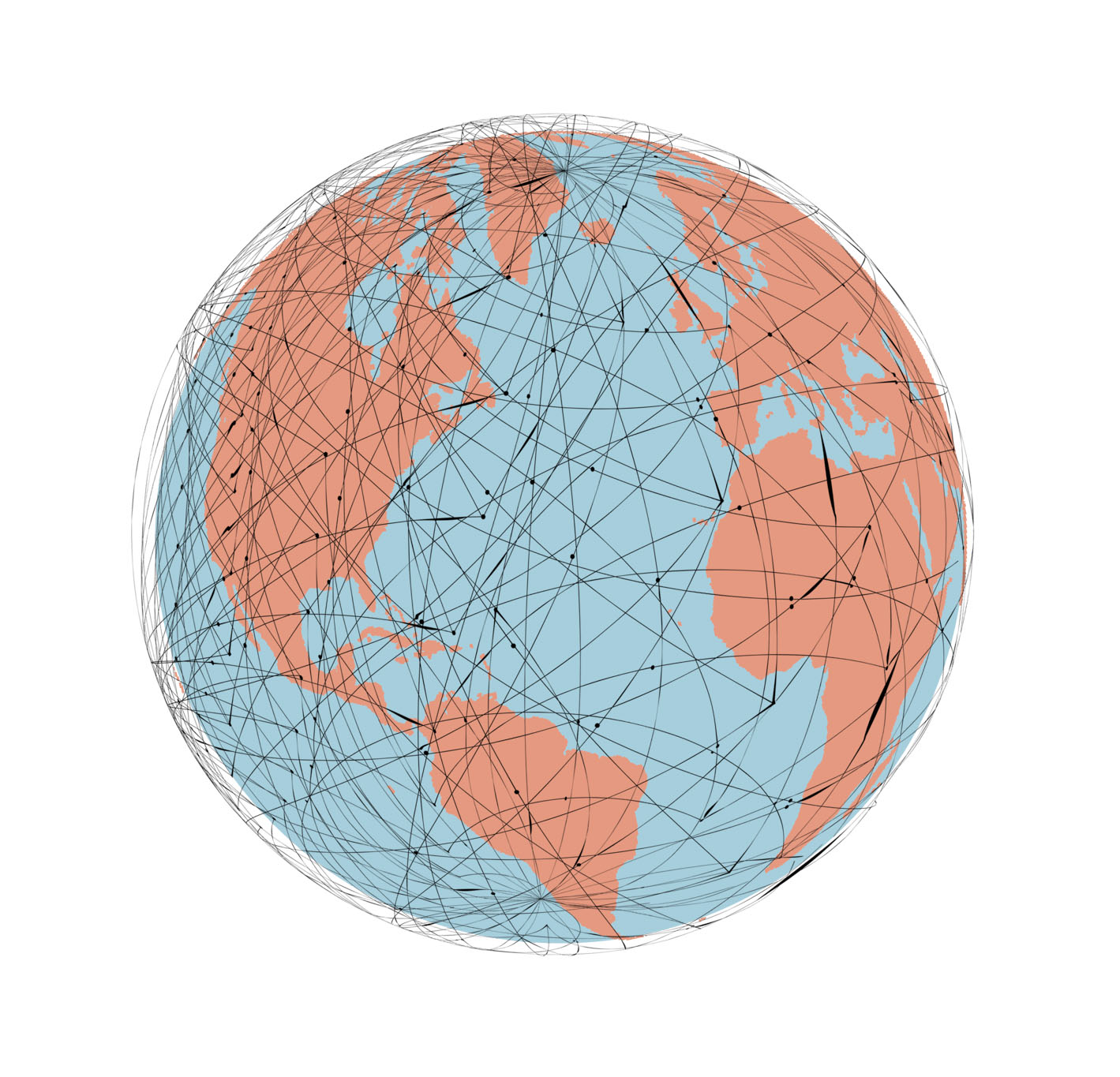

Whole Earth Project

Das Whole Earth Project ist eine Plattform, die einen Dialog zwischen Designern, Makern und Menschen vor Ort ermöglicht. Inspiriert von der unabhängigen Produktion von Faceshields während der Covid-19-Pandemie, befasst sich das Projekt Whole Earth mit der Analyse, Konsolidierung und Schaffung von Netzwerken, die sich der Idee „Think Global, Make Local“ verschrieben haben. Es verfolgt den Ansatz eines dezentralisierten Produktionssystems mit Ideen, die weltweit geteilt werden. Das Konzept von Open-Source und die CC-Lizenz erlauben es, Produktentwürfe als digitale Daten über das Internet frei zu teilen und nach Bedarf vor Ort selbständig zu produzieren. Dadurch entsteht die Möglichkeit, dass nicht nur ein oder einige wenige Akteure, sondern ein globaler Prozess entstehen kann, an dem verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen arbeiten. Das Whole Earth Projekt setzt diesen Ansatz als Reaktion auf humanitäre oder ökologische Krisen in die Praxis um.

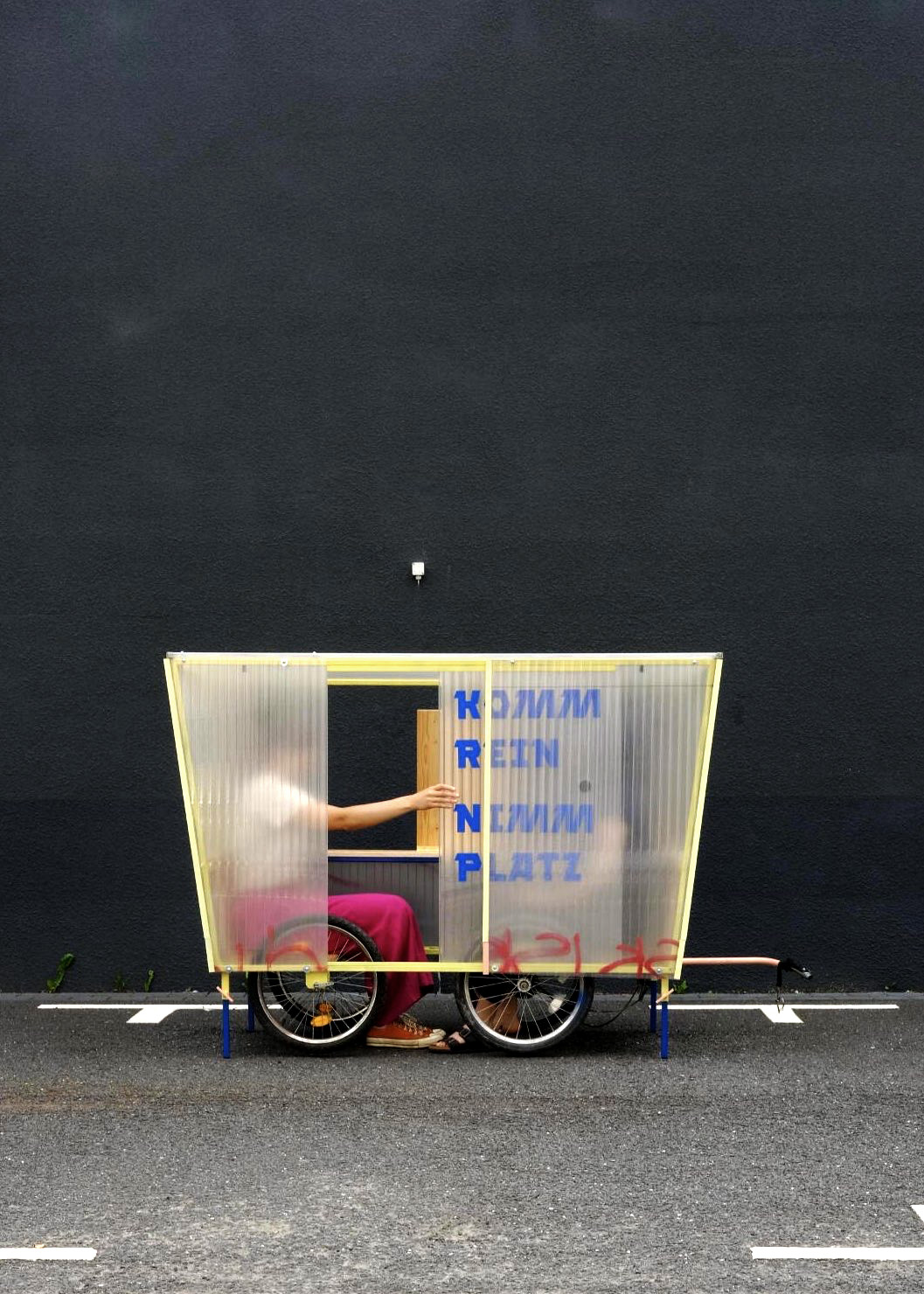

FREI_PARK_RAUM // FREE_PARK_ROOM

Der Frei_Park_Raum ist ein unkommerzieller, regenfester Aufenthaltsraum, in Gestalt eines Fahrradanhängers. Jede*r kann den FPR selbst unbürokratisch und legal im öffentlichen Raum parken. Ziel des Entwurfs ist eine Alternative zu Konsumräumen wie Restaurants und Cafés zu schaffen und mit dem Aufzeigen dieses Möglchkeitsraums andere zum Selbstbau zu inspirieren. Entstanden ist ein transluzenter Safe-space, in dem min. zwei Personen sitzend Platz finden.

LIHA

LIHA beschreibt ein Verkaufskonzept für Kultiviertes Fleisch, welches durch nutzerzentriertes Design Akzeptanz erzeugt. Bald wird Kultiviertes Fleisch in den Märkten verkauft werden und eine umwelt- und tierfreundlichere Ernährung möglich machen. Das System aus smartem Verkaufstresen und Vorbestellungsapp ermöglicht eine intensive Informationsvermittlung darüber, was Kultiviertes Fleisch genau ist und welche Vorteile es bietet. Durch Vorbestellungen und kurze Produktionszeiten kann gezielter auf Nachfrage produziert und somit Mengen von Foodwaste verhindert werden.

Topomoss Modul

Themen – Gesundheit und Sport, Entspannung, menschliche Verbindung zur Natur, biophiles Design und Integration der Natur in einer städtischen Umgebung

Idee – vorteilhaften Eigenschaften von Moos in Innenräumen zu nutzen und es gleichzeitig vor dem möglichen Aussterben in felsigen Gebieten zu schützen (einen Umweltbewusstsein zu schaffen)

Schwerpunkt – Umweltprobleme aufgrund der Popularisierung des Felskletterns zu vermeiden

Die Hauptschwierigkeit – der Gesellschaft zu beweisen, dass die Natur einfach und bequem in den Alltag integriert werden kann und dass der Kontakt zu ihr gefördert werden soll

“Topomoss” ist ein selbstbewässerndes Modul mit Moos, dessen Form von topographischen Karten inspiriert is. Es kann vertikal oder horizontal positioniert werden und wird hauptsächlich in Kletterhallen eingesetzt, wo es als Landschaftsgestaltung an der Kletterwand dient oder als Yogateppich.

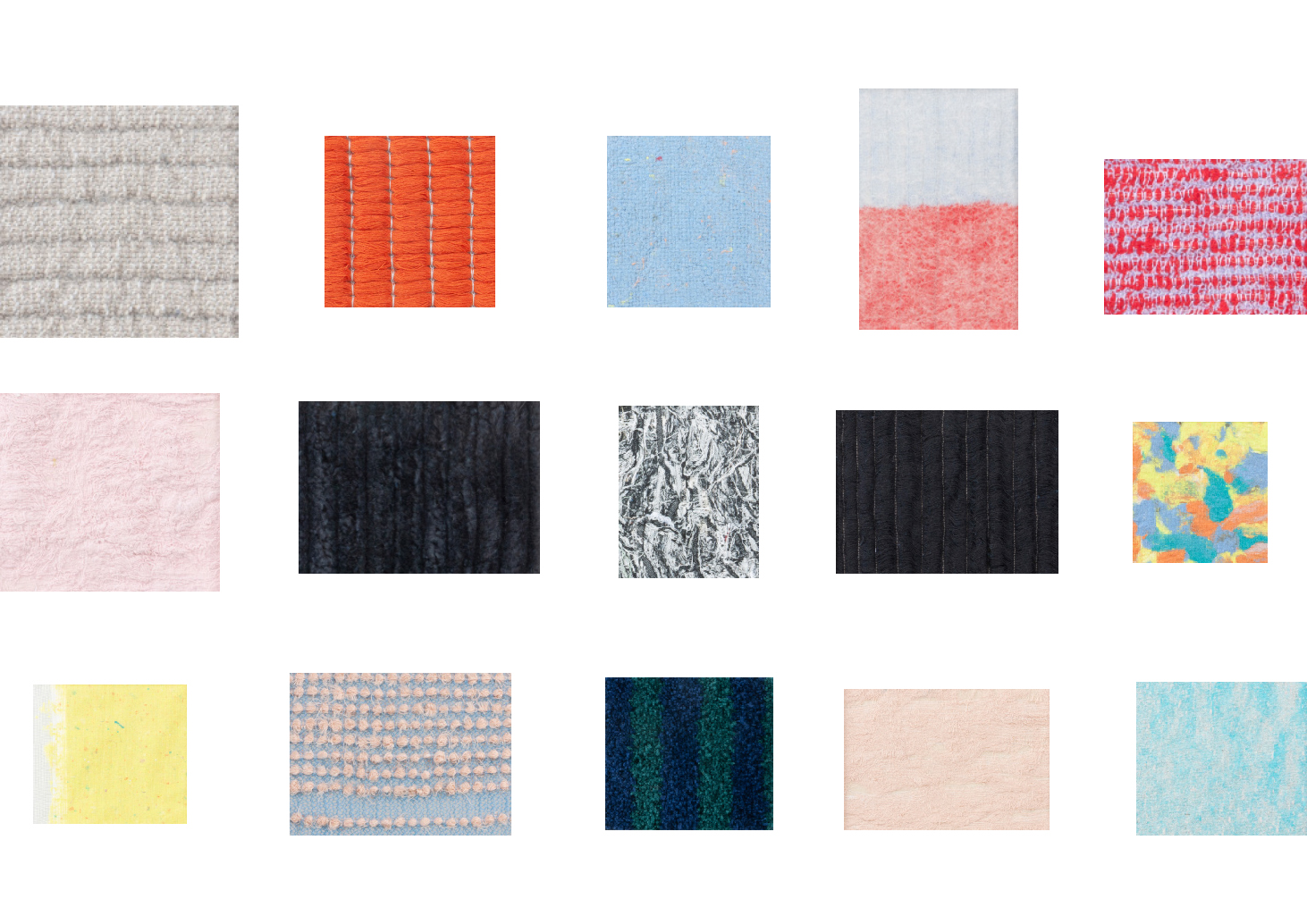

re: TEX

Die Sammlung Re: zeigt Ansätze wie auf die Überproduktion in der Textilindustrie reagiert werden kann. Ausgangspunkt waren die komplexen Zusammenhänge der Textilproduktion, sowie die damit verbundenen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Probleme.

Diese Strukturprobleme wollten wir nicht nur sichtbar machen, sondern durch unser praktisches Eingreifen in die bestehenden Herstellungsprozesse aufbrechen.

Entstanden ist eine Materialstudie, die sich mit der Verwendung und Verarbeitung von textilen Abfallprodukten auseinander setzt. Sie zeigt Potenziale für die Gestaltung innovativer, textiler Oberflächen in Zusammenarbeit mit der regionalen Textilindustrie.

Mit unserer Auseinandersetzung möchten wir durch recycelte Textilien ein wertschätzendes Verhältnis zu den Materialien unseres Alltags herstellen. Denn Textilien berühren uns täglich – im wörtlichen und im metaphorischen Sinn.

AGGREGAT / AGGREGAT

AGGREGAT verfolgt die Idee eines komplexen Produkts aus reiner Polyhydroxybuttersäure (PHB). Der Rucksack demonstriert in exemplarischer Form, wie variabel die Anwendungsmöglichkeiten des Biokunststoffes sind. Unterschiedlichste Funktionen und Produktanforderungen werden durch eine gezielte Formgebung mittels polymorpher Strukturen im Monomaterial realisiert.

Die Gestaltung berücksichtigt eine Kreislauffähigkeit besonders durch die leichte Reparierbarkeit des Rucksacks, die aus dem vollständig modularen Aufbau des Rucksacks resultiert. Die Modularität erlaubt außerdem eine Individualisierung des Produktes in Form, Farbe und Funktion, wodurch sich der Rucksack an die sich verändernden Bedürfnisse der Konsument/innen anpassen lässt. Ziel ist die möglichst lange Nutzung des Produktes und des Materials vor der Rückführung in den eigenen Materialkreislauf.