Seit einigen Jahren wächst das Interesse an Anwendungen mit räumlichen Nutzeroberflächen. Als Antwort darauf entwickelt sich zum einen ein neues selbstständiges System, mit der Folge, dass die Branche der Virtuellen Realität (VR) herkömmliche Computerperipherie zunehmend ersetzt. Zum anderen versuchen Softwareentwickler die zweidimensionale Restriktion der Computermaus zu lösen, indem Tastaturkombinationen implementiert werden, was die Bedienung aber selten intuitiv macht.

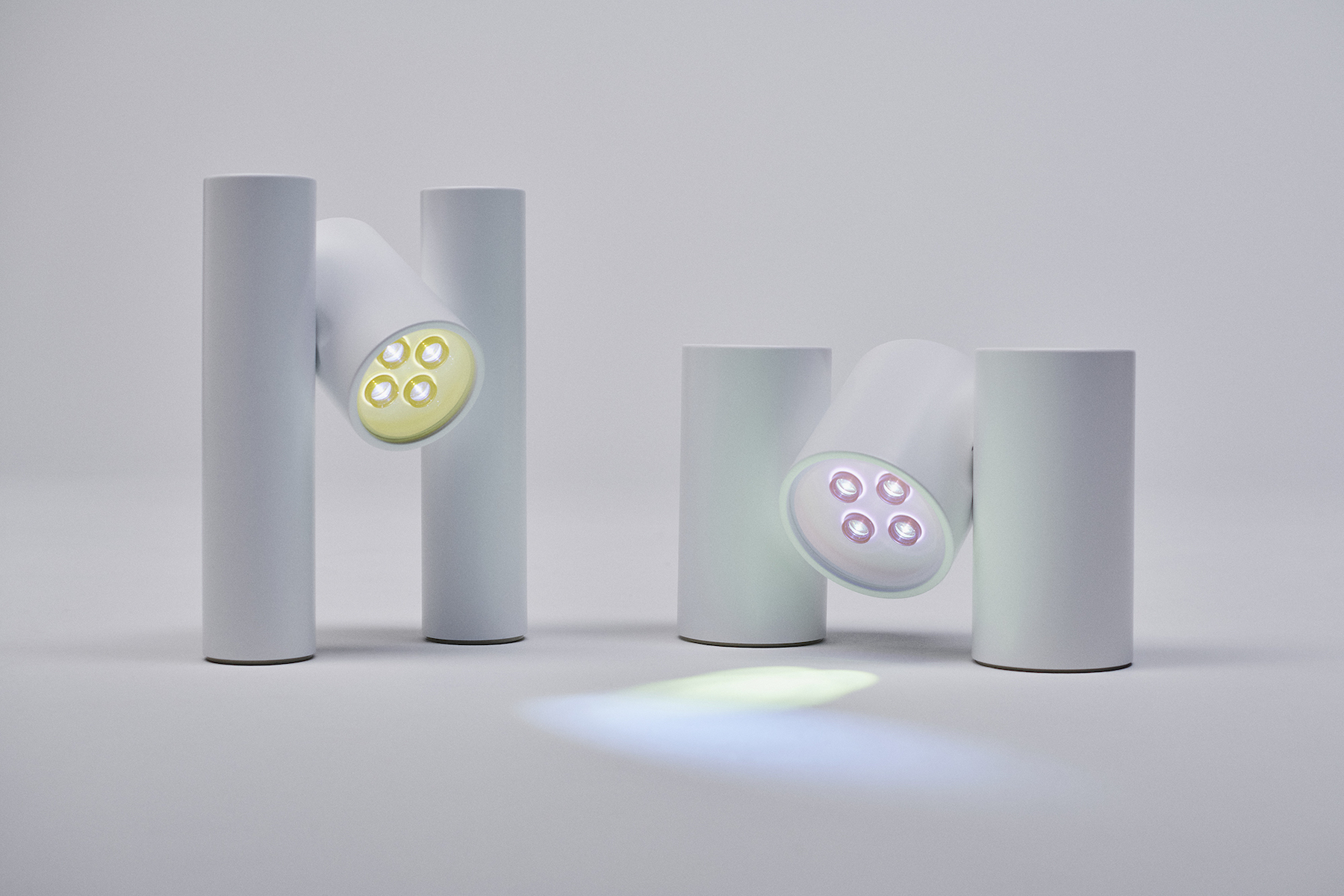

Meine Arbeit entwickelt die „PortalMaus“ mit einem neuartigen Interaktionskonzept, das sich in bestehende Arbeitsabläufe integriert, intuitivere und effizientere Navigation durch dreidimensionale Räume ermöglicht, aber auch viele 2D-Interaktionen verbessert. Die Maus soll vielen Nutzer*innen einen leichteren Einstieg in 3D-Software bieten. Die erfolgreiche Implementierung der PortalMaus ermöglicht es Softwareentwicklern, Computerprogramme entlang von VR-Systemen und anderen Technologien in die dritte Dimension weiterzuentwickeln.