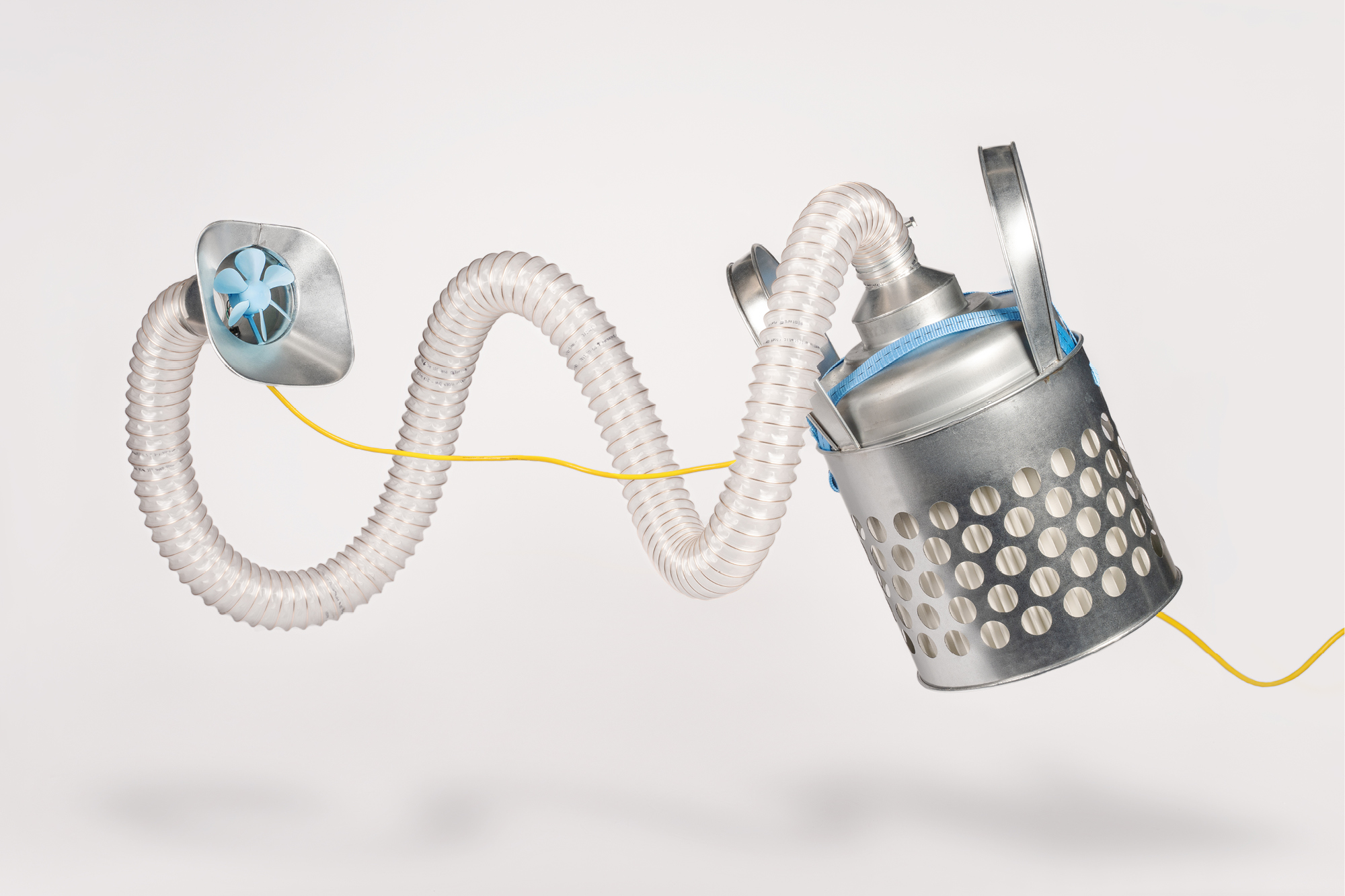

In meiner Bachelorthesis habe ich einen Luftreiniger für die Firma Plasmatec aus Adelebsen gestaltet. Diese stellt Plasmaluftreiniger in allen möglichen Größen her. Es handelt sich dabei um eine innovative Technologie, die Viren abtötet und Gerüche aus der Luft entfernt. Bei der Gestaltung achtete ich auf die Produktionsmöglichkeiten der Firma, auf eine gute Bedienbarkeit und darauf, dass die Gestaltungselemente später auch auf andere Luftreiniger angewendet werden können und diese so eine erkennbare Produktfamilie ergeben. Der CleanAirSky XL soll vor allem in Schulen Verwendung finden. Er sollte daher freundlich wirken und gleichzeitig ein unaufdringliches Design besitzen, damit er nicht vom Unterricht ablenkt und leiser erscheint.

Die LED-Anzeige der Geschwindigkeitsstufen ist recht groß und schräg angebracht, sodass sie gut zu erkennen ist. Den Verkleidungsstoff können sich die Kund*innen aussuchen und so individuell auf ihre Inneneinrichtung abstimmen.