Zukunftsfähige Städte müssen mehr grüne, offene Räume haben. Neben weiteren Faktoren macht die Entwicklung solcher Räume eine Stadt zu einem attraktiven Lebensraum für Wildtiere.

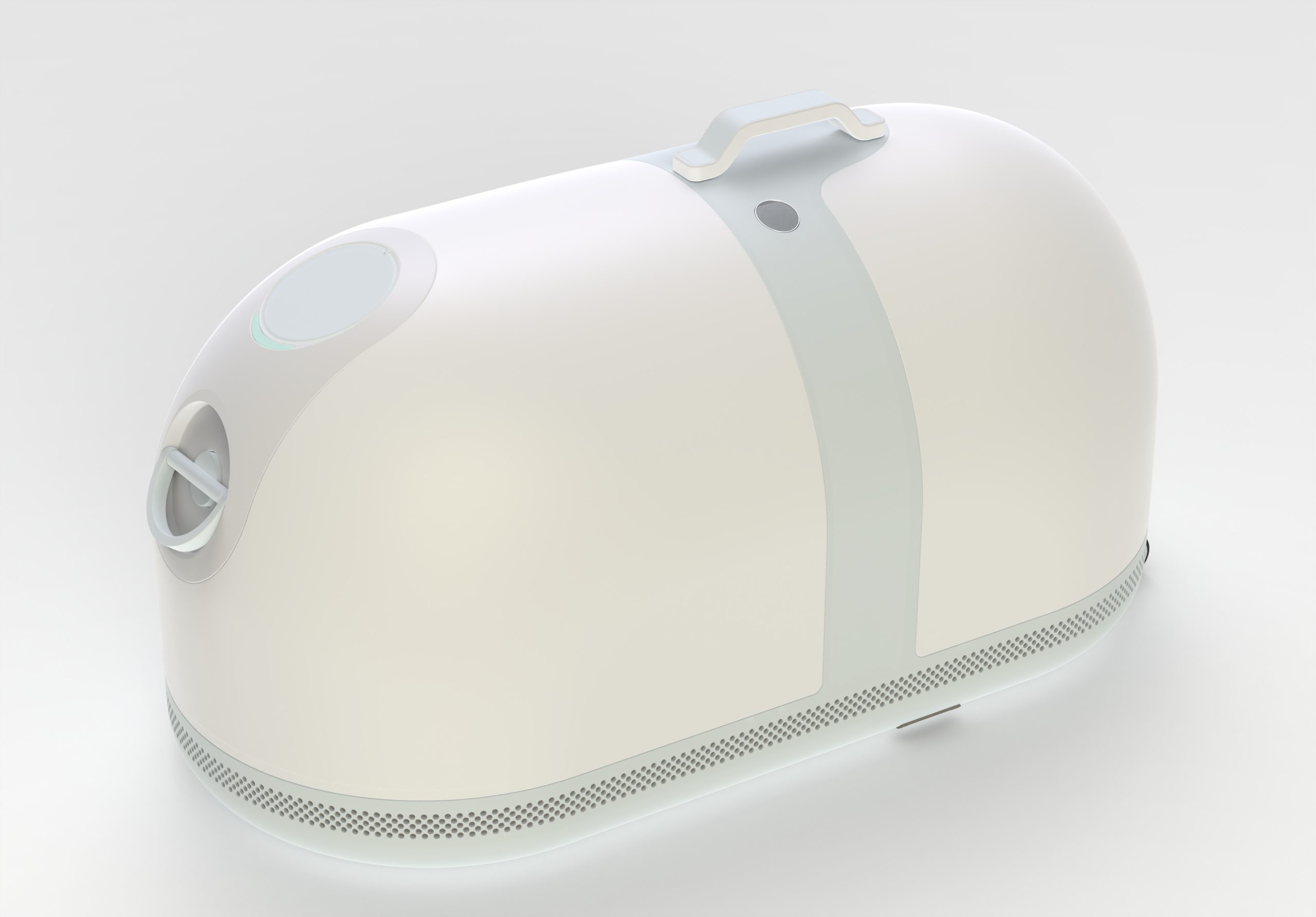

„Eden“ ist eine Monitoring-Station, die Wildtiere im urbanen Kontext erfasst. Ein „Camera Array“ aktiviert sich, sobald Tiere vorbeigehen, erfasst und sammelt genaue Informationen über die Individuen, die Art und ihre Verhaltensmuster. Die KI erkennt und erfasst nur vorprogrammierte Tiersilhouetten. Die Daten werden auf den Server des „Urban Wildlife Registry“ (eine klare Zuständigkeit für Wildtiere im urbanen Kontext) hochgeladen und für Gestaltungsprozesse urbaner Räume, für Forschungszwecke und andere gemeinnützige Verwendungsbereiche der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Die Station bietet außerdem eine Nist-Möglichkeit für Wildbienen. Im unteren Bereich befinden sich Informationen, die Menschen dazu einladen, sich mithilfe einer App zu beteiligen und zu lernen, wie man sich gegenüber Wildtieren im urbanen Raum verhalten soll.