Das Projekt RAM erforscht auf innovative Weise die Verschmelzung von Daten und Interaktionsdesign. Eine Sandbox als Schnittstelle lädt dazu ein, verschiedene Facetten der dynamische Beziehung zwischen Mensch und Maschine spielerisch zu ergründen, in dem eine breite Palette von Interaktionen ermöglicht wird. Dieses einzigartige Produkt öffnet die Türen zu verschiedenen Bereichen von projizierten Inhalten, die unser tägliches Leben prägen. Von Architektur über Unterhaltung bis hin zu Bildung bietet RAM eine Spielwiese für haptische Erkundungen. Mit RAM können Nutzer*innen die Qualitäten des Sandes nutzen und so entdecken, entspannen, ausdrücken, verinnerlichen und erforschen, wie er gemeinsam das Gewöhnliche in das Außergewöhnliche verwandeln kann, indem er die Kluft zwischen Technologie und menschlicher Interaktion auf unterhaltsame und kreative Weise überbrückt.

ReliefPod

„ReliefPod“ ist ein System zur Behandlung chronischer Schmerzen zu Hause. Es besteht aus einer tragbaren Mikropumpe für patient*innenkontrollierte subkutane Analgesie (PCSA), einer Patient*innenschnittstelle und einer Ärzt*innenschnittstelle. Das System soll Patient*innen mit chronischen Schmerzen helfen, ihre Schmerzen zu bewältigen und ihre normalen täglichen Aktivitäten wieder aufzunehmen. Es soll zudem Ärzt*innen eine Plattform für die Fernüberwachung und Unterstützung ihrer Patient*innen bieten.

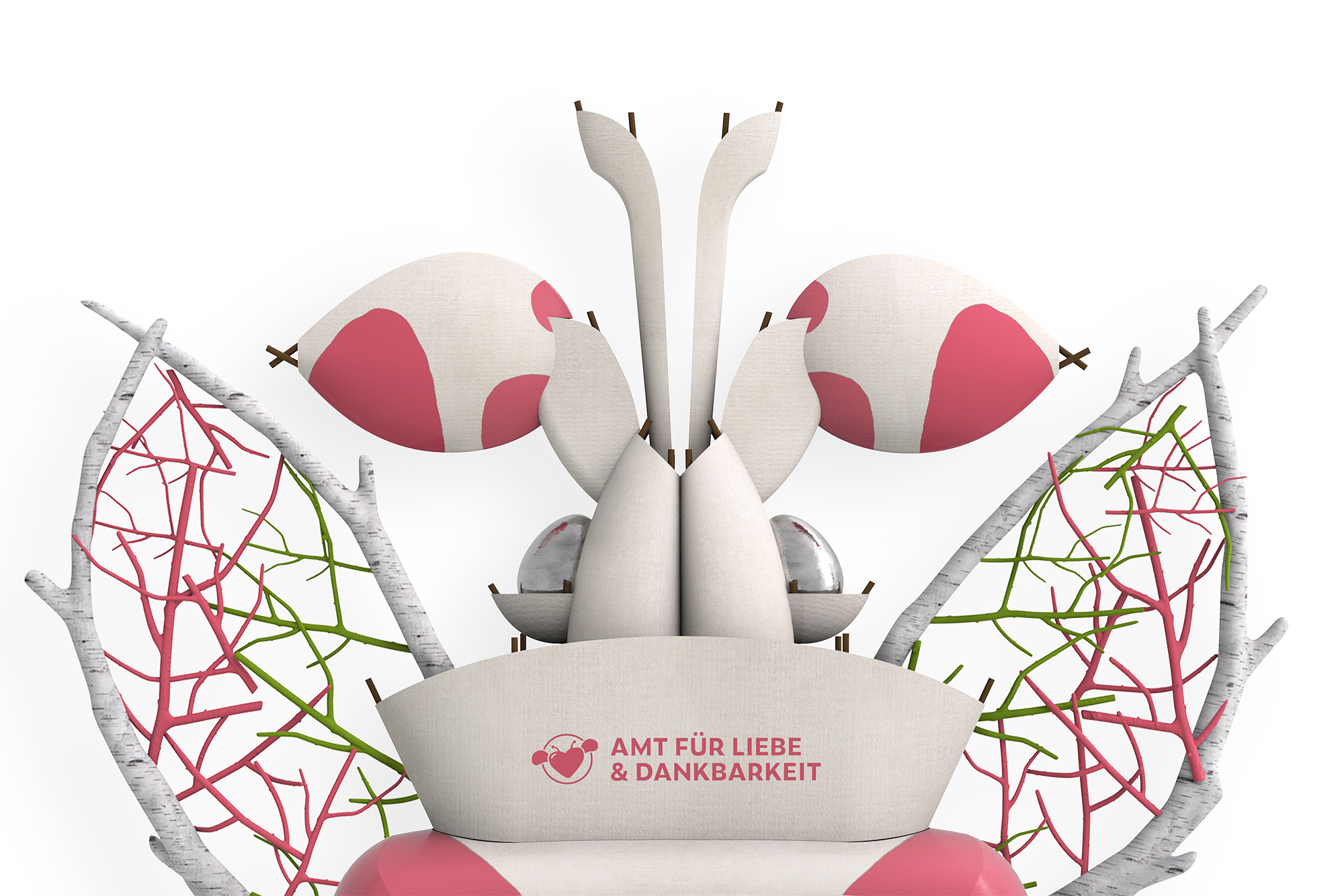

AMT FÜR LIEBE & DANKBARKEIT

Das “Amt für Liebe & Dankbarkeit” ist eine interaktive Aufklärungskampagne mit dem Ziel, junge Erwachsene für das Thema Insektensterben zu sensibilisieren. Da gerade bei 18- bis 25-Jährigen ein hoher Aufklärungsbedarf in der Thematik besteht, haben wir die Kampagne zusammen mit der Zielgruppe entwickelt und an ihre Bedürfnisse angepasst.

Das Amt soll als auffällige, temporäre Installation zu naturnahen Freizeitorten in ganz Deutschland reisen und gutgelaunt Sympathie für die bedrohten Krabbeltiere erwerben. In entspannter Atmosphäre kann dann die Zielgruppe an verschiedenen Stationen über den Wert von Insekten aufgeklärt werden, ihre Ängste überwinden und mit einfach umsetzbaren Handlungsvorschlägen zum Insektenschutz motiviert werden.

Das Probesitzen am Hansaplatz

Das „Probesitzen“ macht auf den Missstand der fehlenden nicht-kommerziellen Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum am Hansaplatz in Hamburg-St. Georg aufmerksam. An diesem, von sozialen Spannungen geprägten Ort, dominiert eine defensive Architektur. Das „Probesitzen“ setzt sich in Kooperation mit der gesamten Nachbarschaft für eine zukünftige gemeinwohlorientierte Gestaltung des Platzes ein. Die vier Gestalterinnen entwarfen zwölf Sitzobjekte, die gemeinschaftlich genutzt und jederzeit temporär auf dem Hansaplatz eingesetzt werden können. Gemeinsam mit der Nachbarschaft gründeten die Gestalterinnen eine „Bank-Community“ die sich für die zwölf Sitzobjekte verantwortlich erklärte. Im Sommer 2023 luden sie zum „Probesitzen“ ein. Die Möbel wurden seitdem an mehreren Aktionstagen von der „Bank-Community“ eingesetzt, um den Platz zu bespielen und inklusiv zu nutzen. Die Möbel stehen symbolisch und praktisch für den Wunsch nach einer langfristigen Veränderung des Platzes.

Furtho

Die blau-hellblau Linien fließen von selbst in die kühne Ästhetik des Brutalismus. Furtho ist ein Objekt, das die skulpturalen Qualitäten von Textilien vereint. Die Grundform ist von den architektonischen Merkmalen des Brutalismus geprägt: der einfache Umriss, das Gewicht der Masse, die Kombination quadratischer Teile, die ihre strukturelle Einheit, die eine kalte Stille offenbaren. Die begrenzte Anzahl der Stockwerke und die Stufen, die sie miteinander verbinden, erzeugen eine strukturelle Spannung und zeigen eine imposante Präsenz. Die verstreuten Fäden, warme, organische Assemblagen, kombiniert mit kalten geometrischen Formen, schaffen einen frischen Kontrast, Harmonie und eine fesselnde visuelle und taktile Erfahrung. Die frei fließenden Assemblagen von Linien zeigen die Möglichkeiten der malerischen Komposition auf, erweitern aber auch ihre Rolle, indem sie durch Furtho bietet durch die Kombination von Textil und architektonischer Struktur endlose skulpturale Möglichkeiten.

Unter Schafen

Obwohl deutsche Wolle hypoallergen und gut verträglich für Menschen mit empfindlicher Haut ist, wurde sie aufgrund globalisierter Herstellungs- und Vermarktungsprozesse zu einem ungenutzten Abfallprodukt. Ein weiteres natürliches Nebenerzeugnis, das Wollfett, wird dabei meistens übersehen. Es wirkt antibakteriell, feuchtigkeitsspendend und entzündungshemmend. “Unter Schafen” untersucht das Potenzial der natürlichen Kombination von Wollfasern und Wollfett in einem technischen, gesundheitsfördernden Textil. Die Materialentwicklung “FatPad” befindet sich an der Schnittstelle zum Produktdesign, indem sie sich mit der Gestaltung von Anwendungsmöglichkeiten eines fetthaltigen Wollfilzes in der Behandlung von entzündlicher Haut beschäftigt. Ein nahtlos gestrickter Ärmel (Koop. Strickerei Bache) schützt die Haut vor äußeren Einflüssen und unkontrollierbarem Juckreiz, während das FatPad (Koop. Filzfabrik Fulda) die Haut in der Armbeuge feuchtet und das Abklingen einer Entzündung unterstützt.

teils tiles

Der Entwurf „teils tiles“ behandelt das Thema der Fassadengestaltung in Form eines reversiblen Materialverbunds. Schall- und Wärmedämmung sowie eine potentielle vertikale Begründung werden durch die Kombination aus Kork und mineralischen Fliesen ermöglicht. Der lösbare Materialverbund kann mithilfe eines eigens entwickelten Adapterstück auf das etablierte Agraffensystem der Firma Fischer angebracht werden. Durch die erzeugte Modularität in Verbindung mit den hervorragenden Eigenschaften des expandierten Korks eignet sich die Fassadenstruktur besonders für dicht bebaute, urbane Räume. Die Verortung im städtischen Raum eröffnet den vermehrten Drang nach vertikaler Begrünung. Moose, als natürlich an Bauwerken auftretende Pflanzengattung, benötigen nicht nur weniger Bewässerung, sie mindern auch das Risiko für Bauschäden im Gegensatz zu den üblichen Rankpfanzen. Das Fliesenelement bietet die Basis für eine Bepflanzen und vernäht die die Korkplatten zu einer hinterlüfteten Vorhangfassade.

Break-up Lab

Das Break-up Lab widmet sich dem Ende einer emotionalen Beziehung: der zwischen dem Textil und seinen vorherigen BesitzerInnen. In Kooperation mit Forschungsinstituten und Textilrecyclingakteur*innen entstehen zukunftsfähige Recyclingprozesse für Alttextilien mit Polyesterfaseranteil. Mithilfe des Enzyms PHL7 können Fasern aus PET in einem biotechnologischen Prozess binnen Minuten aufgespalten werden. Anschließend werden die zurückgewonnenen Bausteine des Polymers von Bakterien zu einem biologisch abbaubaren Kunststoff (PHA) verstoffwechselt. Garne und Add-ons aus PHA erleichtern die Trennung von Störstoffen und ermöglichen Faser-zu-Faser-Recyclingprozesse. Zwei kreislauffähige Kleidungsstücke zeigen die ästhetischen und funktionalen Potenziale auf und vermitteln, wie sich durch biotechnologische Prozesse regionale Materialkreisläufe von Alttextilien schließen lassen. Zudem initiiert das Lab auf Grundlage von EU-Richtlinien eine transparentere Infrastruktur zur Sammlung von Alttextilien.

DUC 20

Wie sieht die individuelle Mobilität von morgen aus? Eine Frage, die nach vielen Antworten verlangt! Unser Daily Utility Cycle (DUC) soll einer dieser Lösungsansätze sein.

DUC ist ein multifunktionales 20-Zoll-Lastenrad, das eine vielseitige Plattform für verschiedene Anwendungsbereiche bietet. Die Nutzer*innen können sich diese flexibel, durch verschiedene Module auf ihre Bedürfnisse anpassen.

Durch die Anpassung lassen sich alle gängigen Alltagssituationen bewerkstelligen, wie zum Beispiel die Kinder in die Schule bringen oder auf dem Arbeitsweg die Einkäufe transportieren. Aber auch eine gewerbliche Nutzung von DUC ist möglich, wie zum Beispiel in der Parkpflege, bei Hausmeisterdiensten oder im Handwerk. Durch seine Unisex Geometrie und niedrigen Herstellungskosten soll das DUC für möglichst viele Menschen eine attraktive Alternative zum Auto bieten. Somit kann es einen wertvollen Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors leisten.

humus

Das „klassische“ zentralisierte Biomüllsystem ist teuer in der Anschaffung und weite Transportwege machen es ökologisch problematisch. Dennoch ist eine getrennte Biomüllverwertung fundamental für eine nachhaltige Zukunft. „humus“ denkt deshalb die Biomüllverwertung neu, als dezentrales und begrüntes System an Kompostern im öffentlichen Raum. Es rückt die Thematik wortwörtlich ins Licht der Öffentlichkeit und inszeniert den Biomüll nicht als Problem, sondern als wertvolle Ressource mit Potenzial.