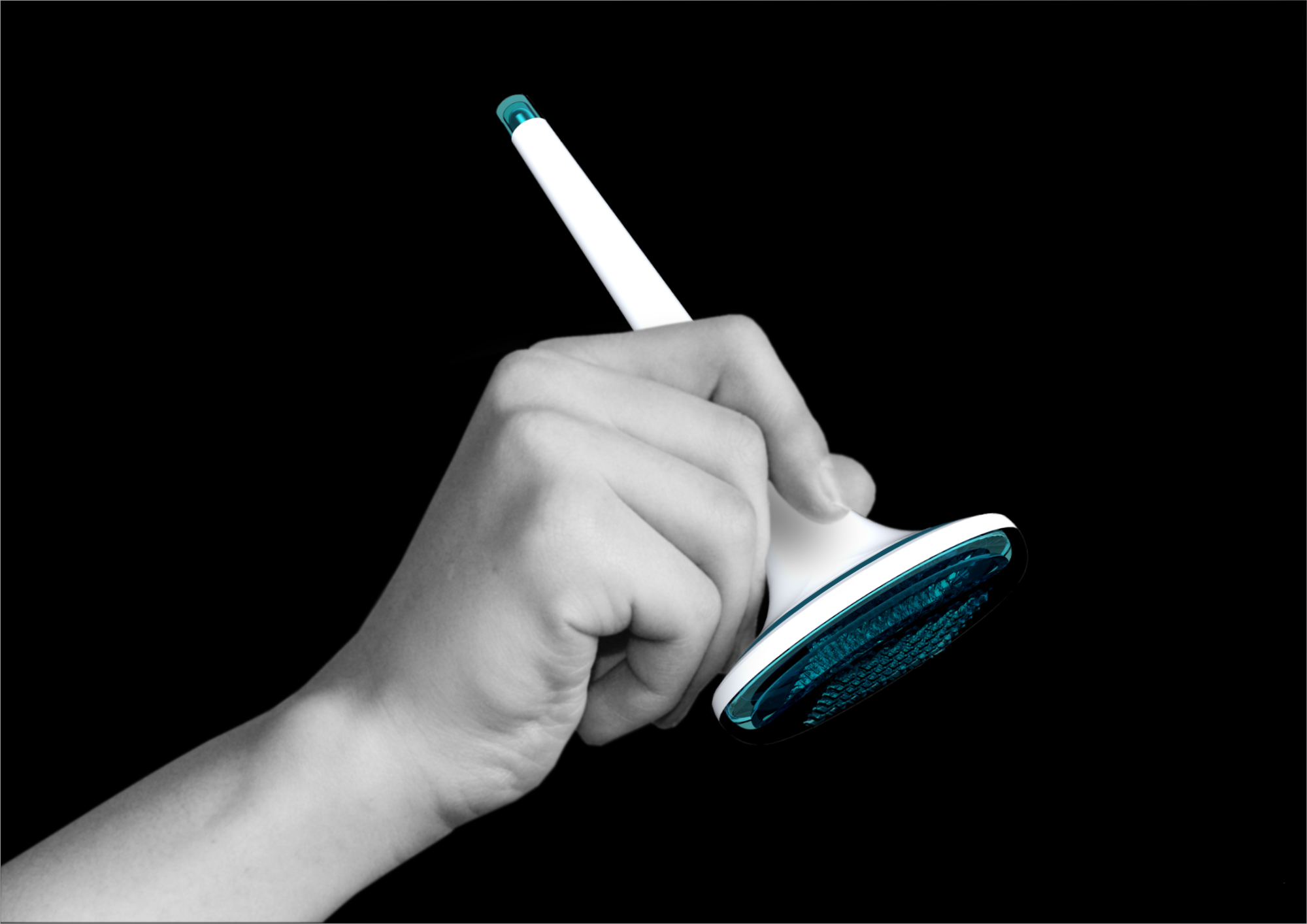

„Sonoflex“ ist eine duale Ultraschallsonde, die mobil wie stationär einsetzbar ist. Die medizinische Versorgung in strukturschwachen Regionen ist unter anderem durch die langen Wegstrecken eine große Herausforderung für eine schnelle medizinische Diagnosestellung. Sie ist aber gerade für Erkrankungen der inneren Organe von sehr großer Bedeutung, denn die Diagnosestellung bei Krankheiten der inneren Organe und deren Vorbeugung wird primär durch die diagnostische Bildgebung mithilfe von Ultraschalltechnologie gewährleistet. Für eine herkömmliche Ultraschalluntersuchung in der inneren Medizin werden hauptsächlich die drei Sondentypen Linear-, Sektor- und Konvexscanner benutzt.

Mit der dualen Ultraschallsonde sind diese drei Typen in einem Produkt vereint. Dies vereinfacht und beschleunigt den Diagnoseprozess stark, da ein Wechsel auf eine andere Sondenform nicht mehr nötig ist. Zukünftig wird es mit der dualen Ultraschallsonde auch möglich sein, automatisierte Diagnosen anzubieten.

Kategorie: 2021

Playspace

Mit Playspace wird der urbane Raum spielerisch. Das Set besteht aus sieben verschiedenen Modulen, die an städtischen Stahlrohrpfosten montiert werden können, um bislang funktional bestimmte Orte als Spiel-Räume neu zu denken. Leuchtende Farben und eindeutige Formen laden Vorbeilaufende ein, ihr Fahrrad aufzuhängen, zu verweilen, mit Kreide zu malen, zu schaukeln, einen Ball ins Tor zu schießen oder vielleicht sogar eine eigene Hängematte aufzuhängen. Nach einer unkomplizierten Montage können die Module am Pfosten frei bewegt, fixiert oder eingeklappt werden, um unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden. So können Spiel und Begegnungen entstehen, wo vorher nur ein Halteverbotsschild war.

Cyclist – Das Pandemie Leihfahrrad / Cyclist – The Pandemie Sharing Bike

Das Konzept Cyclist versteht das Serviceangebot der Leihfahrrad-Anbieter neu und kommuniziert die Hygiene und Wertigkeit der Räder. Die Servicestruktur besteht aus zwei neuen Stationen, in denen die Räder instand gehalten und gereinigt werden. Diese Servicevorstellung bringt einen neunen Leihfahrradtypus mit sich. Durch ein intelligentes Gewebe auf dem Sattel und den Griffen wird der Hygienestatus grafisch vermittelt. Die Reinigung und Frische der Räder wird dadurch sofort erfahrbar.

Um die Langlebigkeit der Leihräder zu gewährleisten, wird der Service durch die Verwendung von hochwertigen Komponenten, wie dem Riemenantrieb, oder dem Titanrahmen unterstützt. Diese machen die Räder nicht nur beständig sondern auch leichtgängig.

Die verbesserten Eigenschaften der Cyclist-Räder sollen die Attraktivität und damit die Begeisterung für Leihfahrräder steigern, um ihre prozentuale Nutzung zu erhöhen und eine gesunde und nachhaltige Mobilität in den Städten zu bewirken.

FourOne

Neue Zeiten, neue Möbel. Wir leben und arbeiten zu Hause und wenig Platz will gut genutzt sein. Die Kernqualität von FourOne ist, dass man auf unterschiedlichen Ebenen, verschiedene Positionen einnehmen kann und die organische und aufrechte Körperhaltungen so unterstützt wird. Kompatibel im Raum zielt es auf eine inspirierende Arbeitsatmosphäre ab.

Die Positionen werden beschrieben entlang der Höhen.

Erste Position oberste Ebene; aufrecht, konzipiert für einen angelehnten Stand

ermöglicht eine lockere zugewandte Haltung

bietet Konzentration

Zweite Position; mittlere Ebene, breite Sitzfläche mit Rückenfreiheit

geradliniger Stand ermöglicht maximalen Sitzspielraum

bietet Freiheit

Dritte Position; Schwerpunkt auf einer dynamischen Vorwärtsbewegung

mit Option des Anlehnens, Halt, eine verspielte Klarheit

bietet Auflockerung

Vierte Position; tiefste Ebene, neues Setting, aufrechte Rückenlehne, entspannter Sitz

bietet Flexibilität

Jede Position fördert eine andere Haltung.

MOB

MOB ist eine mobile Parkbank, die den Nutzer*innen mehr Freiheit im öffentlichen Raum gibt. Sie kann entweder frei bewegt werden oder in einem definierten Bereich. Die Bank bricht mit den Regeln des immobilen Stadtmobiliars und geht auch ästhetisch neue Wege.

The Intertwined

Für Textildesigner*innen ist es oftmals üblich, ein Produkt zu entwerfen, das erst durch die Hände anderer Gestalter*innen vervollständigt wird. Damit befindet sich das Textil in einem ambivalenten Gefüge: Obwohl es für andere Designdisziplinen unverzichtbar ist, wird es nicht als autark wahrgenommen.

Im Fokus steht die Annahme, dass Textilien und ihre Gestalter*innen einer hierarchischen Bewertung unterworfen sind. Dies schließt die bildende Kunst, das Design und das Kunsthandwerk ein.

Daraus ergeben sich die folgenden zentralen Fragen, die dieser Arbeit zugrunde liegen: Wie beeinflussen kuratorische Entscheidungen die Bewertung von Textilien? Wann werden sie als Kunst, wann als Design oder Handwerk wahrgenommen? Welche Gruppen werden hierdurch benachteiligt? Welche Rolle spielt das Textildesign innerhalb dieses Diskurses?

Entstanden sind dialogbasierte kollaborative Arbeiten mit den bildenden Künstlerinnen Teresa Linhard und Cara Schmitz.

Kokomo

Kokomo präsentiert den Entwurf eines dreiteiligen Verbindungselements das Textilien und Materialien einfach, schnell, nahtlos und ohne zusätzliches Werkzeug miteinander verbinden kann. Die Wahl von Materialien, Varianten und Kombinationen ist nicht eingeschränkt. Es können beispielsweise weiche Materialien (wie z.B Textilien) mit harten Materialien (wie z.B. Pappe) miteinander verbunden werden.

Alles kann als das Baumaterial verwendet werden. Der Entwurf richtet sich an Kinder ab 6 Jahren (bis 99 Jahren). Ziel ist es, dass sie sich eigenständig verschiedene (Ver)-Kleidungsmöglichkeiten schaffen können und somit die Möglichkeit haben sich losgelöst von jeglicher Konfektion und Norm auszuprobieren. Durch den spielerischen und experimentellen Umgang, wird zusätzlich ihr Verhältnis zu Materialien, Formen, Konstruktionen und dem eigenem Körperbau geprägt.

Raumgestalten

Hans Gugelot mit dem System M125, Fritz Haller mit USM Haller und das aktuellere System 180 haben es geschafft, zu ihrer Zeit hochmoderne Möbelsysteme zu entwickeln. Doch sind diese Systeme heute noch zeitgemäß? Ein immer größer werdendes Verlangen der Gesellschaft nach Individualismus und Nachhaltigkeit, verschiebt den Fokus auch in der Gestaltung. Heute stellen wir uns mit Hilfe von Online-Konfiguratoren individuelle Möbel zusammen und geben ihnen somit ein Stück unserer Identität. Doch diese Individualität findet ihre Grenzen in den Konfiguratoren.

Was geschieht, wenn wir den Nutzern die Möglichkeit geben, Ihre Ideen selbst zu verwirklichen? Die Problemstelle bei der Entwicklung eines guten Möbelsystems sind Ihre Verbindungspunkte und somit auch ihr höchstes Gut. Hier möchte ich mit der Fragestellung ansetzen, wie ein nachhaltiges Möbelsystem der Zukunft, welches primär aus einem Verbindungselement besteht, gestaltet werden kann.

STAY

Dieses Produkt ist eine Skulptur aus Beton und zugleich ein Draußenmöbel, welches auf Wiesenflächen im Park positioniert wird. STAY funktioniert als Raumtrenner und kreiert einen Bereich, innerhalb dessen die Parkbesucher*innen die Zeit in der Natur genießen können. Die beidseitig angewinkelten Seitenflächen bieten dem*der Benutzer*in eine bequeme Rückenlehne.

GUM

Im Durchschnitt konsumiert jeder Deutsche 100 Kaugummis pro Jahr, wodurch sich ein Gesamtverbrauch von 8 Milliarden ergibt. Medienberichten zufolge kleben auf jedem deutschen Straßenquadratmeter rund 80 Kaugummireste, deren Entfernung je zwischen 1 – 3€ kostet. Die „Kaugummi-Base“, der Hauptbestandteil des Kaugummis, besteht überwiegend aus erdölbasiertem Kunststoff. Deshalb ist Kaugummi, wie andere Plastikprodukte, kaum biologisch abbaubar. Die Gewohnheit, Kaugummis einfach auf dem Boden zu entsorgen ist demnach folgenschwer und stellt eine Ressourcenvergeudung dar, die umweltschädigend und teuer ist. Aus diesem Grund wird Kaugummi in meiner Arbeit „Gum“ als wertvolles Rohmaterial zelebriert, aus dem neue Objekte entstehen. Zunächst wurden die Inhaltsstoffe des Kaugummis mit Hilfe des FTIR-Spektroskopie analysiert. Aus den hochwertigen Materialien der Kaugummiindustrie wurde dann Kunststoffrezyklat hergestellt und durch Modifikation und Extrusion weiterverarbeitet.